2025年3月20日(優分析產業數據中心)

控制通膨預期是中央銀行最重要的任務之一,但這項工作極具挑戰性,因為政策制定者所依賴的調查、模型和市場價格所描繪的通膨前景,往往不夠清晰,甚至可能過於混亂而難以參考。這也正是聯準會目前謹慎行事的原因之一。

消費者通膨預期為何難以掌握?

消費者的預期本身具有波動性,這可以理解,因為一般民眾對於全球供應鏈、原物料價格或貨幣政策時間落差如何影響物價的認識有限。因此,他們的看法往往更容易受到新聞標題或當前經濟狀況的影響,而不是基於經濟分析。

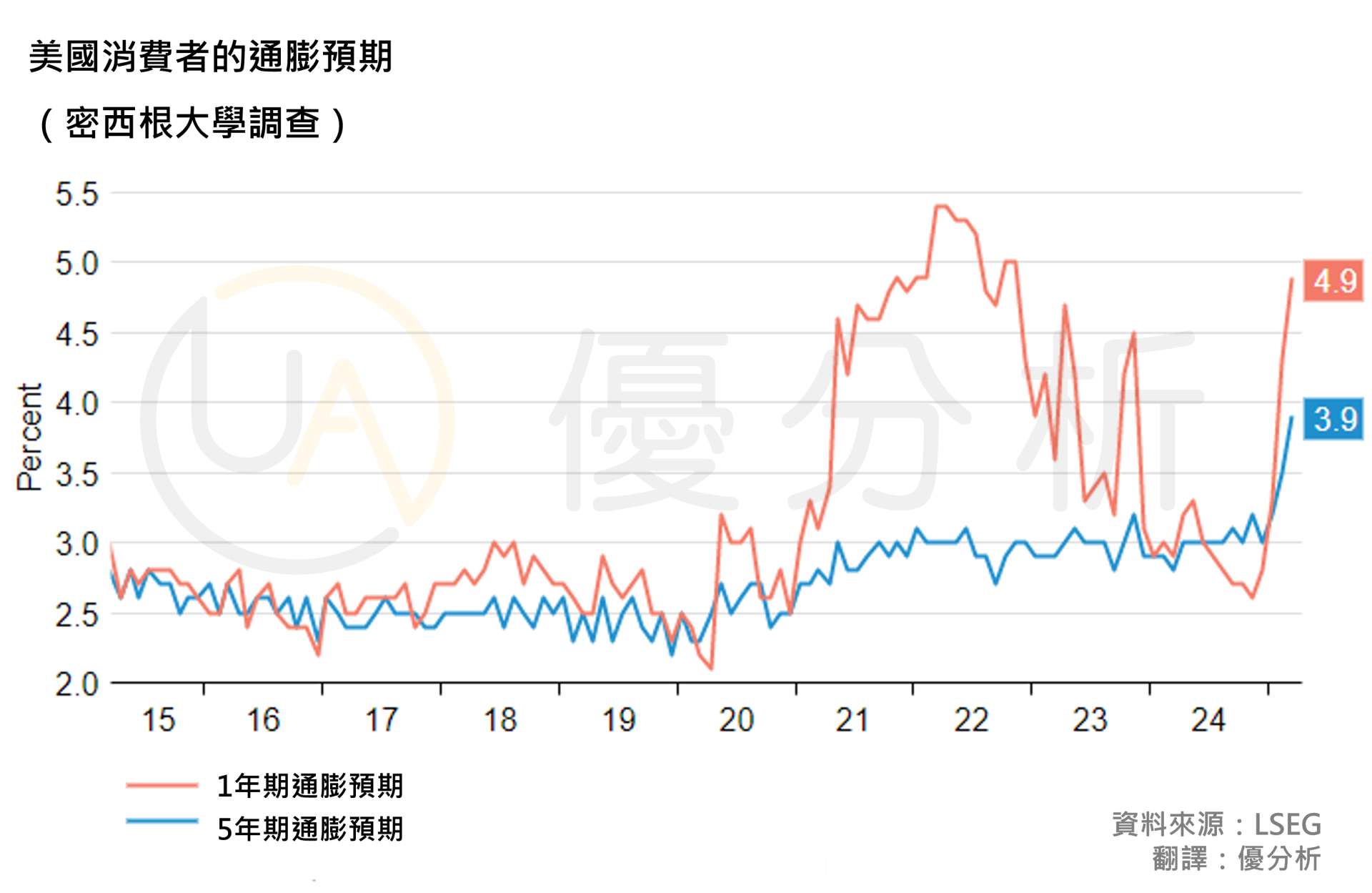

這或許能解釋為何密西根大學最新的消費者調查顯示,五年期通膨預期在2月飆升至3.9%,創下1993年以來新高,這主要受到美國總統川普關稅政策可能推高物價的擔憂影響。

然而,紐約聯準銀行2月的調查卻顯示,美國公眾的五年期通膨預期維持在3.0%,與1月相同,且該數據過去兩年一直維持在2.5%至3.0%之間。

如果這還不夠令人困惑,金融市場的長期通膨預期則顯示,目前根本無須擔憂通膨問題。

五年/五年期遠期通膨補償率(Five-year/Five-year forward breakevens),這項衡量五年後通膨預期的指標,近期呈下降趨勢,目前約為2.1%,創兩年來新低,明顯低於目前2.8%的年度消費者物價指數(CPI)通膨率,幾乎與聯準會2%的目標一致。

這反映出投資人認為關稅衝擊將逐漸消退,聯準會會維持足夠緊縮的政策來壓低通膨,或是經濟成長可能放緩,甚至這三種情境可能同時發生。

通膨補償率=名目公債殖利率−抗通膨公債(TIPS)殖利率。

五年/五年期遠期通膨補償率計算方式為10年期公債的通膨補償率中扣除5年期公債的通膨補償率,這樣就能排除短期因素,專注於市場對更長期通膨的看法。

聯準會該如何解讀這些矛盾信號?

消費者的通膨預期,特別是短期(1年和3年期)的波動性較高,相較之下,市場基於數據的長期預測可能更具參考價值。那麼,聯準會該如何解讀這些矛盾的訊號呢?

根據克里夫蘭聯準銀行2021年10月的一份研究報告,這些數據應該謹慎解讀,因為不同通膨預期指標的預測準確度參差不齊,甚至經常不準。

研究人員發現,消費者對通膨的預測表現並不理想,這並不令人意外,畢竟沒有財經背景的人往往難以區分物價水準與物價上漲速度的不同。

然而,值得注意的是,金融市場的預測能力也沒有好到哪裡去。同年,聯準會研究員 Jeremy Rudd 發表的一篇報告更進一步指出,通膨預期與實際通膨之間的關係「沒有令人信服的理論或實證依據,甚至可能導致嚴重的政策錯誤。」

這一結論相當令人憂心,因為政策制定者高度重視維持通膨預期的穩定。

然而,聯準會主席鮑爾似乎並不擔心。他在上週三的記者會上表示,儘管聯準會調降GDP成長預測,但上調了通膨預測,他強調長期通膨預期仍然受到良好控制,即使短期預期有所上升。

他認為,密西根大學的調查數據屬於「異常值」,但聯準會仍會將其與其他指標一併納入考量。

「我們非常謹慎地監測所有可獲得的通膨預期數據,不會對任何一項數據掉以輕心,」鮑爾表示,並補充說,「穩定的通膨預期是我們政策框架的核心。」

在這樣的情境下,聯準會在決策時勢必更加謹慎,以確保通膨控制與經濟成長之間的平衡。