2025年2月14日(優分析產業數據中心)

美中貿易戰持續升溫,美國總統川普本月再度對中國商品加徵10%關稅,對中國出口商構成新的挑戰。為了應對這一變局,中國生產商紛紛將目標市場轉向亞洲、非洲及拉丁美洲。然而,這場市場轉移並非易事,競爭異常激烈。

中國某鋁製品公司業務員Jeremy Fang表示,許多企業正採取相同的策略,導致價格戰愈演愈烈。「市場規模有限,大家都想分一杯羹,競爭只會變得更激烈。」他預期,公司將不得不降低價格,承受更低的利潤率。

價格戰加劇,全球市場能吸收中國產能嗎?

美國市場消費力驚人,中國每年對美出口總額超過4000億美元,其他市場難以完全消化如此龐大的產量。因此,當中國出口商同時湧入其他市場,價格戰將不可避免,進一步壓縮利潤空間。

匯豐亞洲首席經濟學家Frederic Neumann指出,市場多元化雖然是合理的戰略,但長遠來看並不可持續。「當所有中國出口商都轉向相同的市場,當地政府可能最終會被迫採取貿易限制措施,以保護本國企業。」

目前,歐盟已提高中國電動車關稅,而印度、印尼等新興市場也開始加強貿易壁壘,對特定中國產品實施更嚴格的限制。

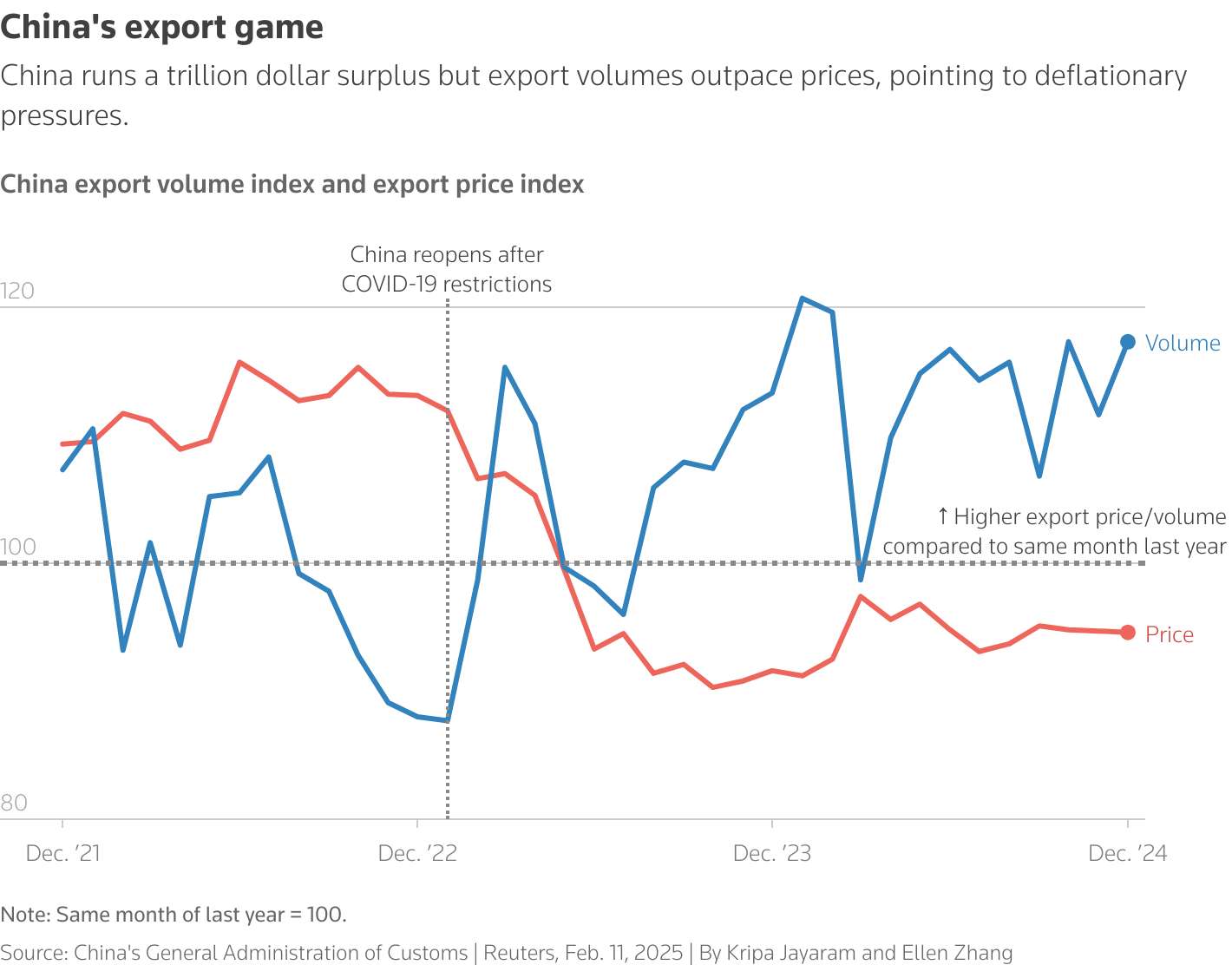

中國出口量及價格變化

● 出口量指數 ● 出口價格指數

這張圖反映出中國出口商正面臨的困境。100為與去年同一個月份比較的基準值,大於100代表出口量或價格較前一年上升。可以看出儘管出口量增加,但價格下降,導致企業在國際市場上的利潤受到壓縮。

中國企業如何在競爭中生存?

中國製造業在許多領域擁有強大競爭力。例如,比亞迪在全球電動車市場已佔有一席之地,而中國AI技術平台DeepSeek也逐漸崛起。然而,對於中小企業來說,生存壓力極大。

Dave Fong是一名中國製造商,生產學校書包、電子產品和玩具。他表示,公司目前將廣告和業務開發預算提高30%-40%,以開拓歐洲和亞洲市場。「中國供應鏈極具效率,從概念到量產的速度非常快。」

但較小的企業卻面臨生存危機。例如,聖誕裝飾品工廠老闆Richard Chen坦言,他的企業幾乎沒有利潤可言。「我們試圖進入波蘭市場,但當地消費者的購買模式與美國完全不同。這是我們遇過最困難的時期。」

價格戰對中國內部經濟的影響

海外市場的價格戰可能進一步加劇中國國內的通縮壓力。一家位於石家莊的浴缸工廠負責人透露,由於美國新關稅政策,他對美出口的產品面臨35%關稅,因此不得不轉向巴西與阿根廷市場。

他表示,美國零售商施壓要求降價10%,但他已經透過降低工人工資10%-15%來維持競爭力,進一步降價將極為困難。

另一家中國電動車公司Jialifu Electric Vehicle的經理表示,他的公司主要依賴中國內銷市場,但因其他行業的裁員與工資削減,加上中國房地產危機的影響,國內需求正在萎縮,預計將使公司利潤減少20%-30%。

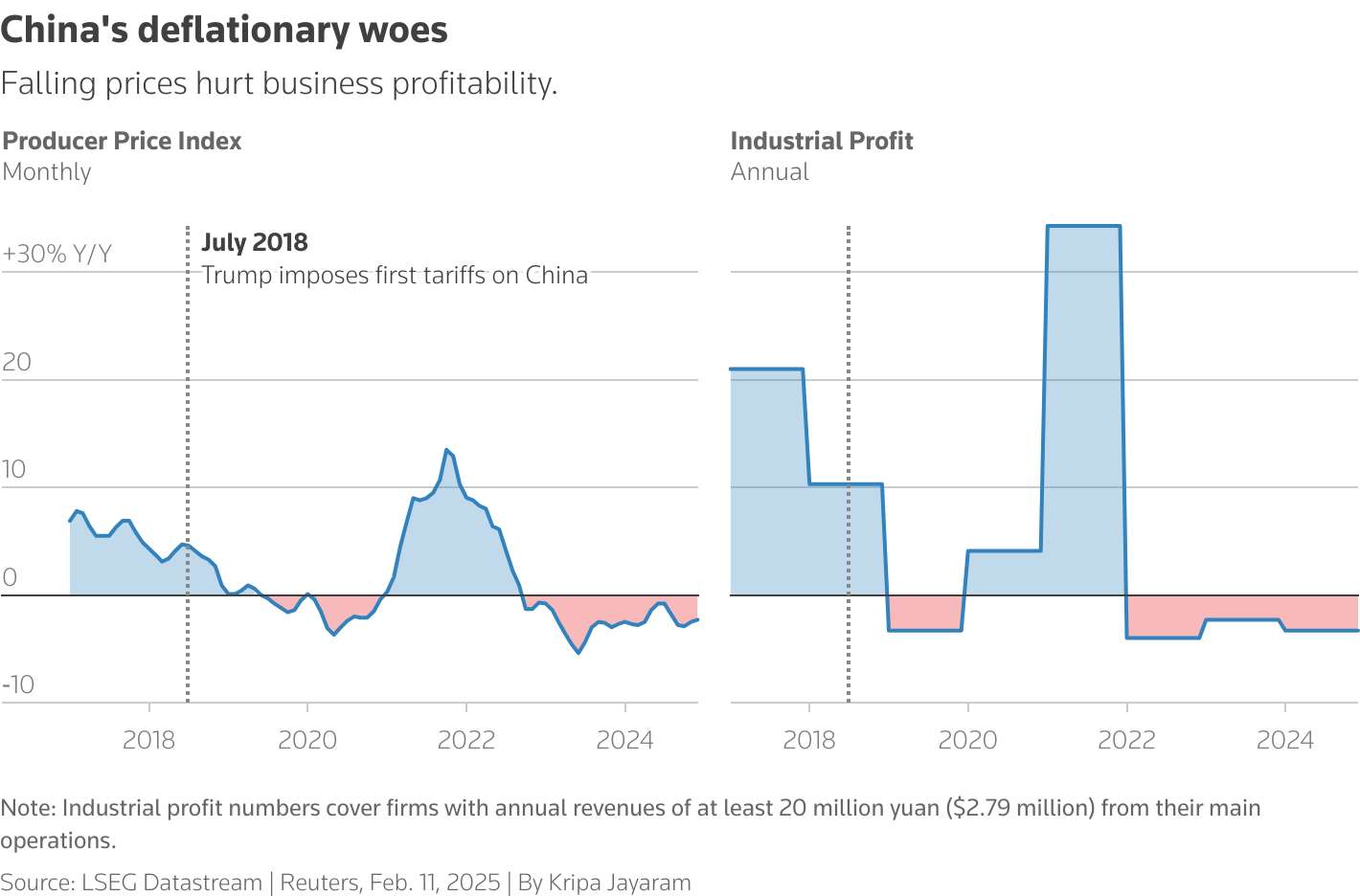

中國通縮困境

圖片中包含兩個指標,左邊為生產者物價指數(PPI),右邊為工業利潤。

PPI持續下降,反映工業產品價格走低,而工業利潤同步萎縮,顯示企業獲利空間受到擠壓。這種通縮壓力可能導致企業削減成本、裁員,進一步抑制國內需求與投資,形成經濟放緩的惡性循環,增加政府刺激經濟的挑戰。

政策調整能否挽救中國出口商?

面對這樣的困境,中國政府正努力尋找解決方案。中國共產黨最高決策機構——中央政治局曾呼籲產業避免惡性競爭。此外,中國太陽能板製造商已向政府請求干預,以控制產能過剩問題。

Natixis亞太首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero認為,中國唯一的出路是減少生產。「這將是極為痛苦的過程,因為全球市場無法無限期地吸收中國產品。如果中國想要實現更高的福祉與經濟成長,就必須提升國內消費。」

Neumann則表示,中國應透過政策推動內需,減少對外部市場的依賴。「若要降低與全球市場的貿易摩擦,發展國內需求將是關鍵,這將有助於消化部分過剩產能。」

中國出口商的轉型之路仍充滿挑戰,市場競爭激烈,內需政策是否能夠有效緩解壓力,將成為未來關鍵。