從總經數據來看,中國第二季GDP年增率達到5.2%,看似穩健的復甦態勢,再次展現出這個製造大國的供應鏈韌性與出口能力。

然而,當我們把鏡頭拉近至人民的日常生活,卻看到截然不同的畫面:收入下降、工作不穩、薪資延遲發放、消費信心低迷。這是一場由「供給」支撐起來的復甦,卻遺忘了「需求」的參與。

出口穩、GDP強──供給撐起來的成長

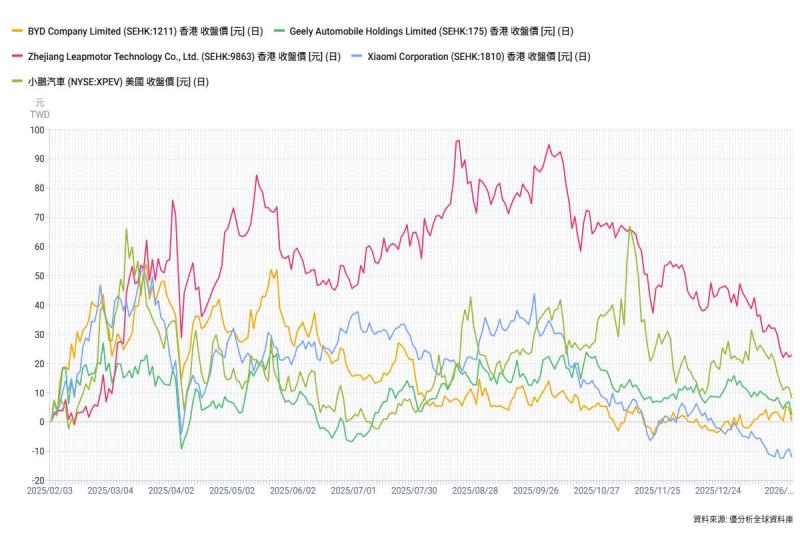

中國第二季GDP年增率達5.2%,主因仍來自強韌的出口表現。在美中貿易戰壓力未解的背景下,中國製造業仍保持韌性。尤其汽車、電子等出口重點產業,雖然面對全球需求放緩與價格競爭,出口量仍有增長,顯示中國在全球供應鏈中的地位未動搖。

然而這樣的「供給驅動型」復甦模式,也產生了副作用。過度依賴外需,使得政策資源集中於保持工廠開工、提升產能,導致產業利潤空間被壓縮,甚至出現工廠出貨價下滑的現象。

內需弱、壓力大──人民生活日益緊縮

與出口表現形成鮮明對比的,是消費與家庭部門的壓力日增。

在廣西崇左市,一位28歲的教師黃先生表示,他已經兩到三個月沒有領到薪水,只能靠父母接濟。他說:「如果我結了婚、有房貸、有小孩,壓力會大到難以想像。」

另一名鄉村教師說,她只能領到3,000元基本工資,原本應該按績效給付的16%獎金「一直在拖」。她形容:「付完油錢、停車費、物業費,連買菜錢都不夠。」

收入不穩、薪資下滑,直接打擊家庭消費意願。許多中國家庭開始「延遲消費」,加劇經濟放緩壓力。

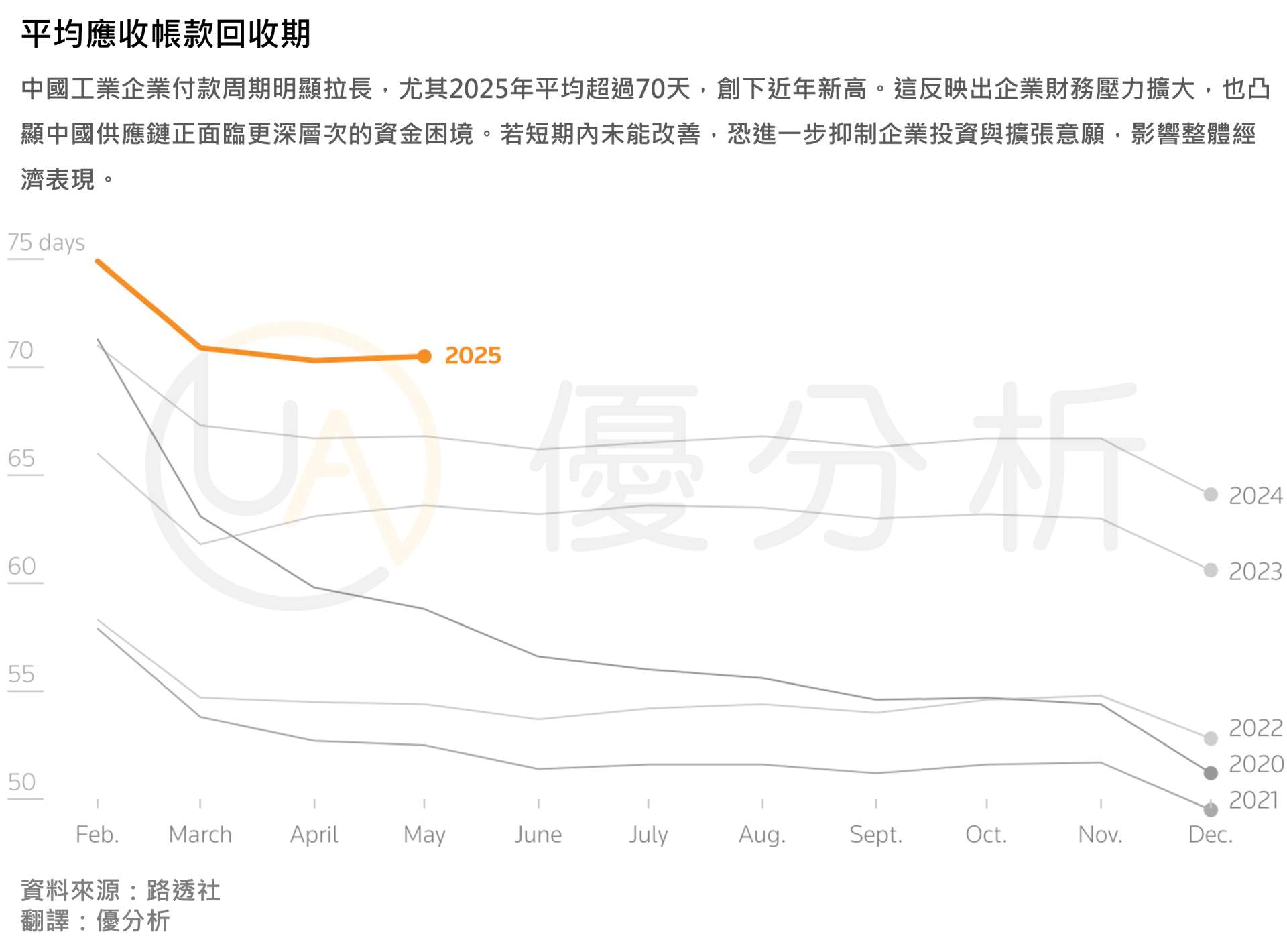

付款延遲、財政壓力蔓延至企業與基層

不只家庭壓力大,企業與地方政府也面臨財政壓力。根據統計,汽車製造與電子設備產業的應收帳款延遲年增率分別高達16.6%與11.2%,公用事業如水電燃氣的逾期款項也增加了17.1%與11.1%。這些行業多半與國家產業政策或地方政府直接相關,反映出財政資金調度困難。

付款拖延甚至擴及教育系統,造成教師薪資遲發。這種現象說明,當地方政府被迫將資源集中投入出口導向產業時,基礎民生支出容易被邊緣化。

GlobalData.TS Lombard 高級經濟學家Minxiong Liao指出,當局過度強調供給端產出,忽略對內需的支持,正在製造「流動性緊張」與長期增長的隱憂。

雙速經濟下的轉型困境

中國現在正處在一種「雙速經濟」的狀態:一方面,出口導向的產業部門還在成長,政策資源也繼續往這些領域傾斜;但另一方面,家庭收入跟不上,消費力道疲弱,民眾的經濟壓力反而越來越大。

Conference Board Asia 的經濟學家 Max Zenglein 指出,這種失衡其實跟中國製造業和科技產能的持續擴張有關。在出口競爭激烈、利潤空間不斷壓縮的情況下,企業為了搶市場不斷加大產出,卻也導致整體經濟面臨低利潤、甚至通縮的壓力。

問題是,當政府長期將資源投入在「產業端」,卻相對忽略了對內需、特別是民生支出的支持,像是教育、醫療、社會保障這些直接影響家庭支出的領域,最終導致政策效果難以真正轉化為消費動能。

這就是為什麼,雖然中國第二季的GDP看起來有5.2%的成長,但對很多人來說,生活卻變得更難。國企員工要兼職送外賣、教師薪水被延發、年輕人找工作難度升高,這些真實情況正好揭示出表面成長下的結構性裂縫。

如果這種政策偏重供給、輕視需求的邏輯不改變,即使短期經濟數字亮眼,也難以真正穩住經濟基本面。特別是當下半年出口出現波動,若內需跟不上,這場「靜悄悄的危機」可能會漸漸浮出檯面,成為中國經濟的關鍵風險。