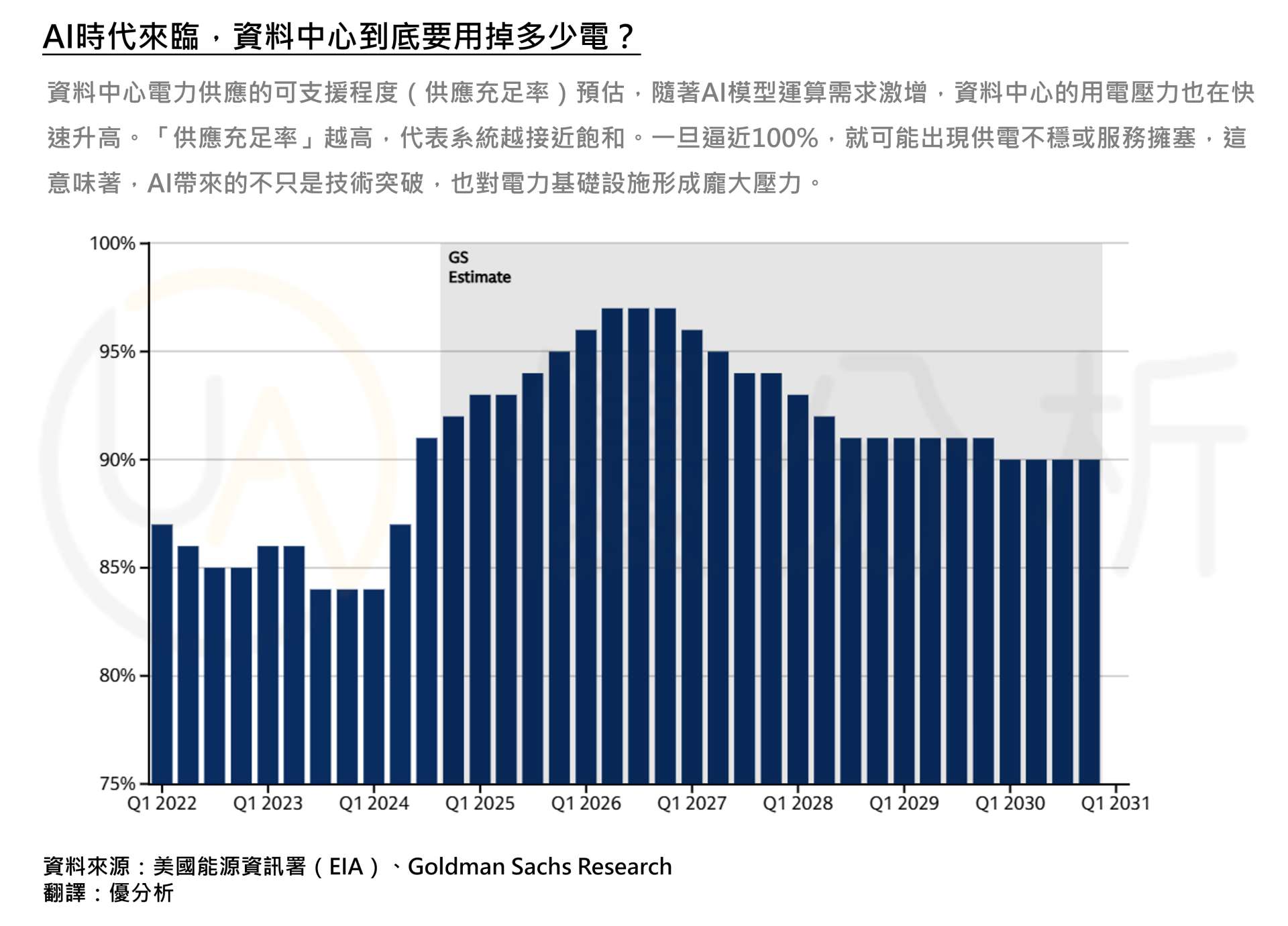

隨著人工智慧(AI)熱潮席捲全球,市場對算力的需求正以驚人速度飆升,也讓資料中心用電量大幅增加,根據研究,全球資料中心的用電需求預計到2027年將成長50%,到2030年更將比2023年高出165%,這波AI驅動的「算力通膨」,已成為推升全球能源需求的主要動力之一。

不只是AI帶動用電成長,整體能源系統也正經歷一場「電氣化」浪潮,從電動車普及到工業轉型,電力的角色正變得前所未有地吃重。

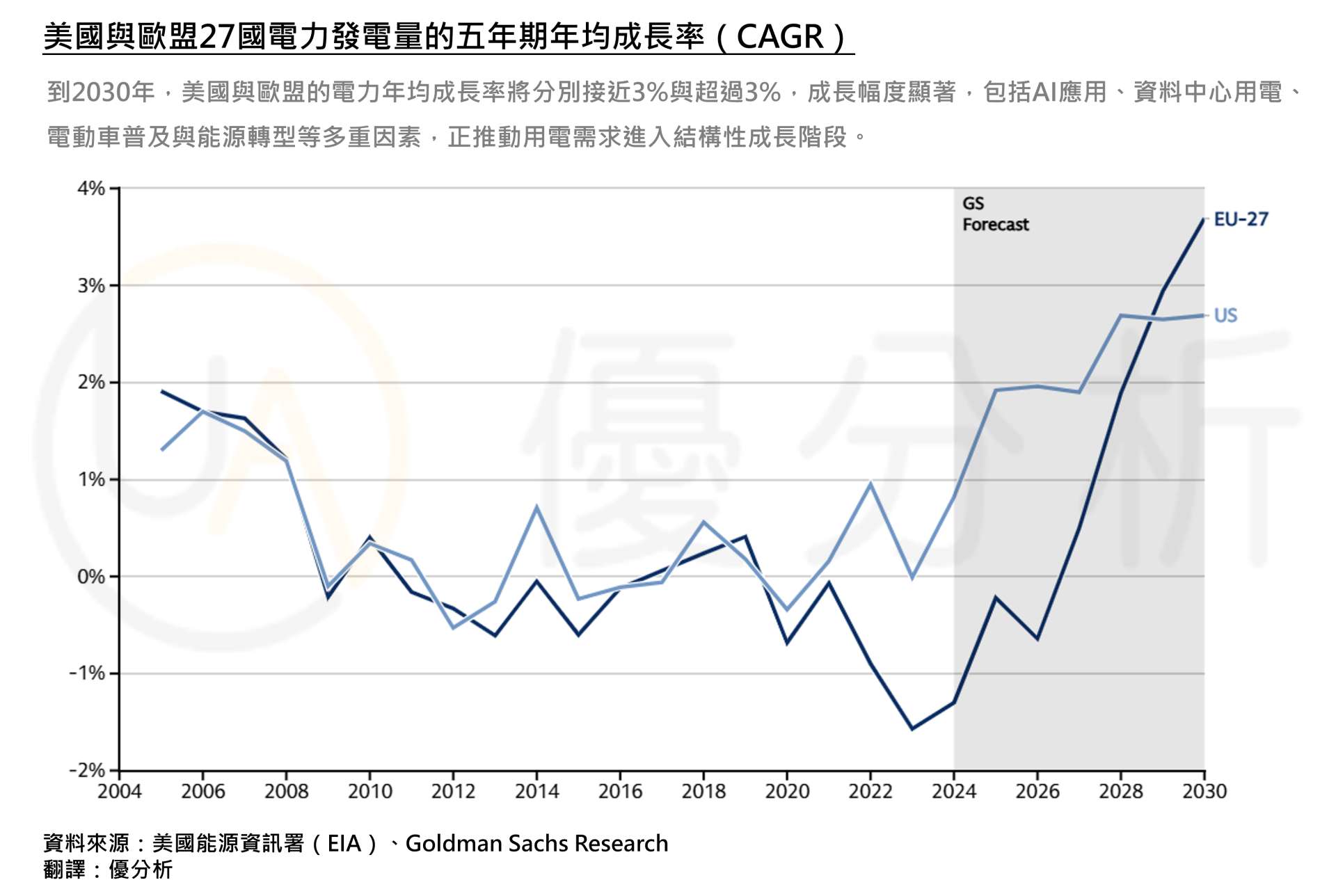

美國電力需求在 2030 年前將以每年 2.5% 的速度成長,歐洲則更快,達到年均 3.5%。為了因應這樣的成長曲線,美國預計投入超過 7,400 億美元擴建發電設施與升級電網;歐洲則大舉擴張太陽能與風電等再生能源佈建。

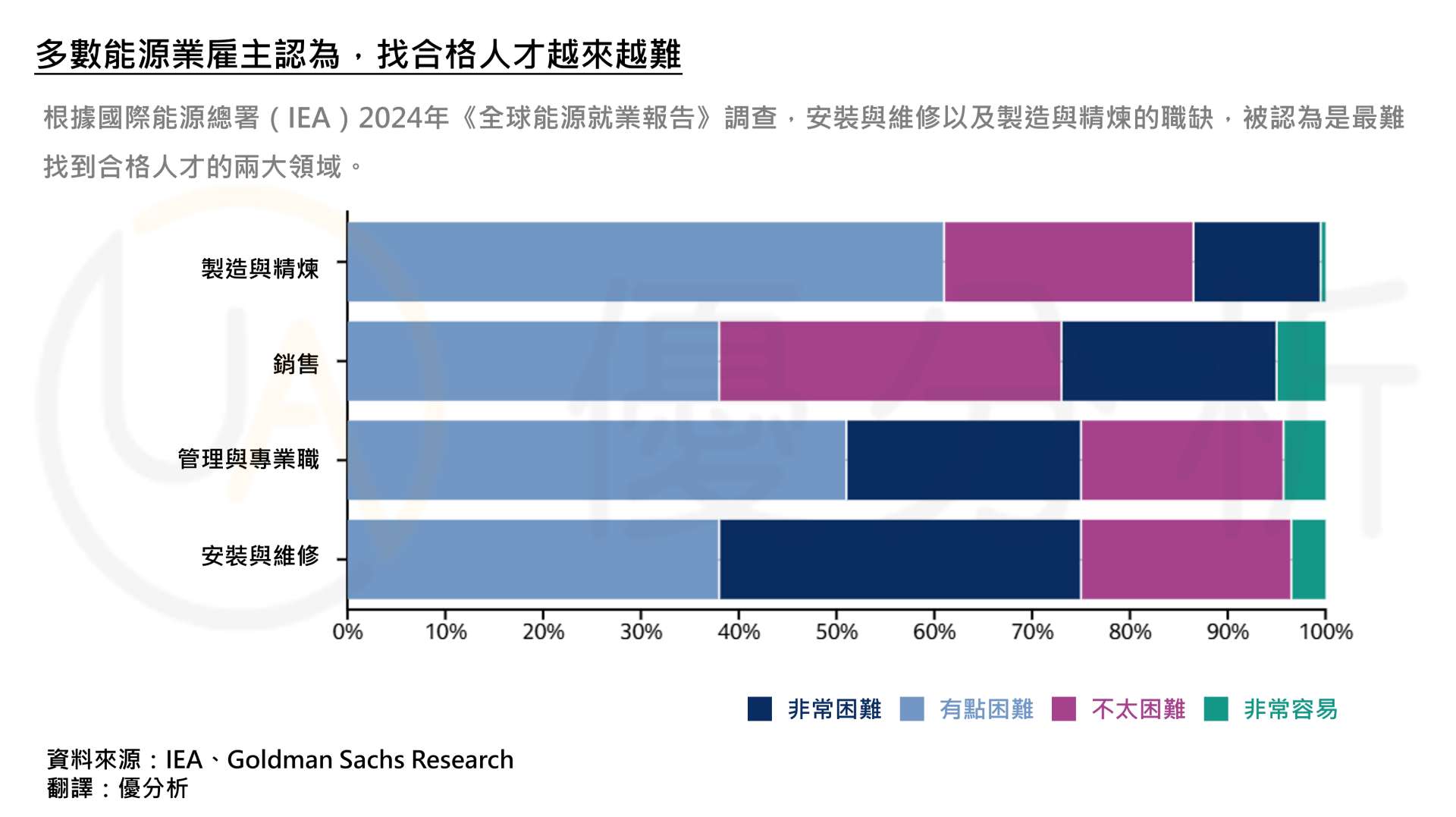

不過,能源轉型不只是在拚資本與技術,真正的挑戰其實是「誰來做」,從電廠建設、電網升級,到風電與太陽能設備的維運,每個環節都需要大量熟練技術人力。

如果說過去能源發展的限制在「硬體」,那現在更現實的風險,其實是「缺人」!

👷 勞力短缺,正在成為能源轉型的最大變數

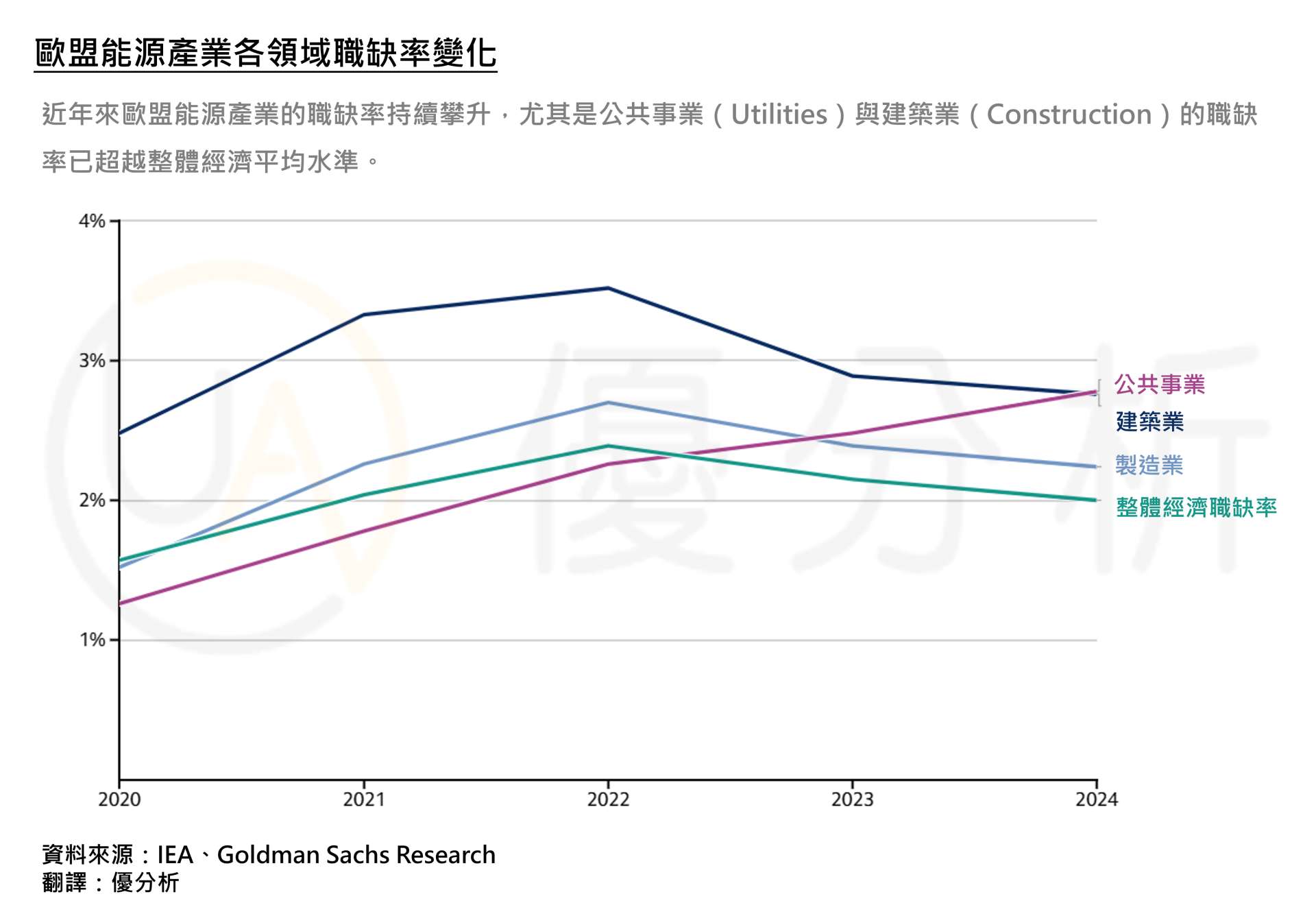

現在能源產業不只是比資金、拚建設,更進入一場白熱化的「搶人戰爭」,隨著再生能源快速擴張,以及電網升級大規模啟動,整體對技術人力的需求也水漲船高。

根據高盛研究,美國在2030年前需要新增超過 51 萬名能源相關人力,其中光是電網傳輸與互聯部分,就需要補足約 20.7 萬人;歐洲也同樣吃緊,估計至少要再補上 25 萬名技術工人,才能撐住轉型進度。

美國建築業協會(AGC)2024 年報告已經指出,技術工短缺已是能源建設延誤的主因之一。

但問題不只是「人不夠」,而是「人還沒準備好」,以美國為例,目前每年透過學徒制度培養的相關技術人力只有約 4.5 萬人,遠遠跟不上成長曲線;歐洲則面臨更嚴重的人才斷層,約三分之一的電氣工程師年齡超過 50 歲,新血跟不上、職缺也難填。

再生能源的技術特性也讓這場人力荒更難應對,相較傳統燃煤或燃氣發電,太陽能與風電從設置、安裝到維運的流程更複雜,所需人力更多。根據預估,再生能源的整體生命周期所需人力,是傳統能源的 2.5 倍,換句話說,雖然綠電減碳效果好,但每發一度電,背後的人力投入也相對更高。

🏗 電力產業的新戰場,已從拼資金轉向拼人才

在能源轉型加速的當下,「人才」正悄悄成為企業能否勝出的關鍵,對大型能源公司來說,投入學徒訓練、在職進修與技能轉型,不只是補上眼前缺口,更是在為未來布局,建立長期的「人才韌性」;反過來說,若缺乏人力策略,未來不只會影響工程進度與系統穩定,連資本回報率都可能下滑。

以台灣的中興電工(1513-TW)為例,過去一年在工廠與工程現場都遭遇缺工壓力。

重電設備製造需要大量焊接與組裝人力,但具備這類技能的技術工不容易找,尤其在夜間作業限制下更難排班,像與台電合作的統包工程,只要土木階段延誤、人力又不到位,整個工期就容易被拖住。

為了因應這些挑戰,中興電採取多管齊下策略:一方面引進外籍人力並設計多工訓練機制,強化現場調度彈性;另一方面則導入自動化焊接設備,提升生產效率與品質穩定性。此外,公司也投資約 5 億元推動品管、倉儲與客服等流程的數位升級,降低對人工的依賴。

這些做法看似微調,其實都是為長期「人力風險」做準備,對整個電力產業來說,能否提早建立一套有彈性的用人系統,已成為能源轉型成功與否的重要關鍵。

💡自動化能解決人力荒嗎?

在技術人力越來越難找的當下,許多企業開始把希望寄託在科技,特別是自動化。事實上,對於一些重複性高、標準化明確的作業流程,自動化的確已經發揮實質效益。

來自拉脫維亞的新創公司 Aerones,利用機器人結合 AI 技術,專門進行風力發電機的葉片維修,大幅改變傳統必須高空作業、仰賴人工的方式,過去一項維修工作可能需要數天人力處理,現在機器人只需一半時間就能搞定,除了效率提升,也大幅減少停機時間與工安風險。

目前這套系統已在全球 30 多國導入,像 GE、Enel 等國際能源巨頭都是其客戶,根據 Aerones 提供的數據,自 2020 年以來,他們協助發電業者額外創造近 40 萬兆瓦小時的綠電,同時減少約 16.5 萬公噸的碳排放。

不過,自動化並非萬靈丹,這類技術多半適用在流程規則、場域單純的情境,例如風電與太陽能設備的定期維護,像電網建設或高壓輸電工程這類需要現場判斷、技術整合與多工協作的複雜任務,短期內仍難以完全自動化,技術人力仍是不可或缺的一環。