達明 (4585-TW) 於 9 月 26 日正式掛牌上市,承銷價訂在 238 元,掛牌首日股價最高一度衝上 499.5 元,收盤報 493 元,單日大漲 255 元、漲幅達 107%,展現資本市場高度關注。不過今日 30 號終場下跌 6.29%,收盤至 462 元。

達明自 10 年前從廣明的小型實驗室起步,如今已發展為全球前三大的協作型機器人廠商之一,市占率約為 4-10% 區間。自 2017 年以來累計出貨量約 1.8 萬台,目前外銷比重超過 85%,銷售版圖涵蓋超過 50 個國家,主要市場集中於中國、歐洲、台灣、日本、與美洲等地。

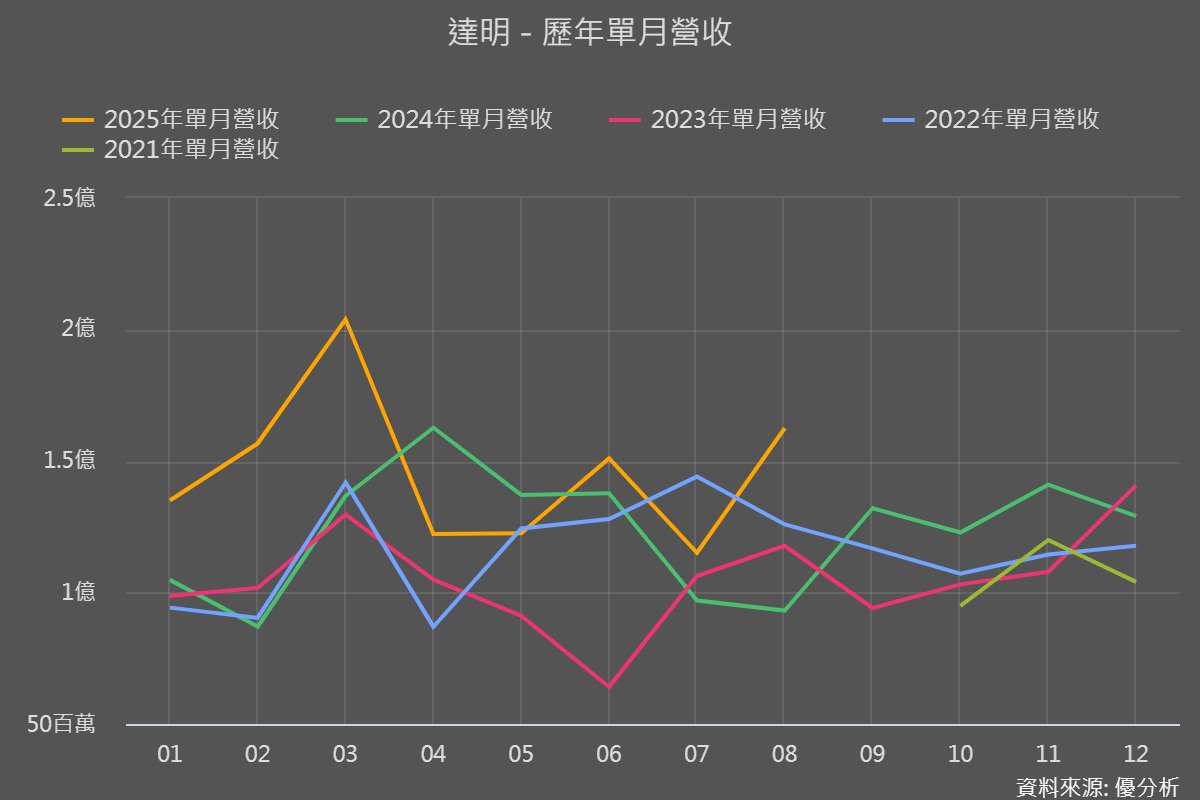

營收表現與成長預期

根據優分析產業數據中心統計,2025 年 8 月單月營收達 1.62 億元,月增 41.2%,年增 74.45%,創下單月歷史第三高;前8個月累計營收達 11.69 億元,年增 22.24%。

公司預估 2025 年第 4 季營收將優於第 3 季,全年成長可望達到兩成。2026 年營運預期仍將維持相似的增幅,估計至少有 2-3 成以上的成長空間。

研調機構則指出,協作型機器人未來五年的年複合成長率 CAGR 約為 31.6%,至 2032 年的長期趨勢估計仍有 20–40% 的空間。法人平均預估達明未來七年 CAGR 有望上看 40%。

技術優勢與產品線

達明的差異化在於「內建視覺+AI 推論引擎」設計,讓機器人出廠即具備定位、識別、量測及檢測能力,顯著降低周邊硬體與整合成本,成為市場競爭的核心武器。2025 年公司主力機型包括 TM25S(最高負載 30 公斤)、TM30S(最高負載 35 公斤)與 TM6S(長臂、適用焊接),皆強調手臂內建視覺與 AI。

2025 年 8 月,達明更推出全球首款人形機器人 TM Xplore I,採輪式設計、配置 22 軸以上雙臂,單臂可負載 10 公斤,並搭載 NVIDIA Jetson Orin 平台。公司同時規劃於 9 月起測試 Jetson Thor 平台,展現算力升級的路徑。

此外,公司持續推動 Instant Cobot 解決方案,提供零整合負擔、快速部署的特性,適用於堆棧、CNC 加工與 AOI 檢測。軟體將手臂、視覺與人機介面整合於單一平台,並具備 AI 視覺與預校正功能,讓使用者以最低整合成本即可導入。

應用場域與研發投入

目前達明產品已通過 SEMI S2 認證,穩固半導體產業應用,並進一步滲透至電子、汽車、倉儲物流、食品、醫療與製藥等多元產業。產品具備安全性與輕量化優勢,開始進入餐飲與廚務領域。公司同時探索結合 AMR(自主移動機器人)的複合方案,延伸至物流與巡檢應用。

達明的研發支出比重相當高,2024 年投入金額達 3.46 億元,占營收約 23%。研發重點放在 AI 視覺演算法、即時推論與邊緣算力整合。公司以「AI+視覺+機器人」的深度整合,並透過 no-code 工具(如 TM AI+ Trainer)降低客戶導入門檻。