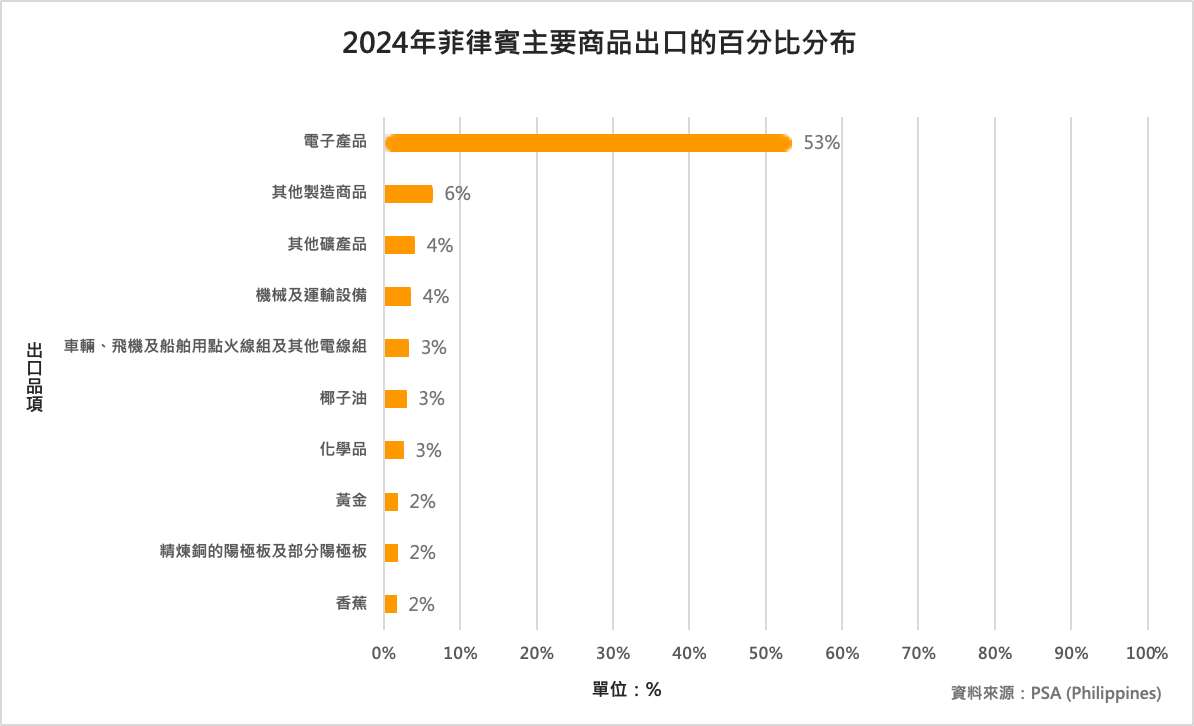

截至2024年,電子產品依然主導菲律賓出口,約占總出口額的53%,相當於約420億美元。主要出口的電子產品包括半導體元件與零件,2024年出口價值高達1.29兆披索,遠超過其他類別,是產業的絕對核心;其次是電子資料處理設備,例如伺服器與硬碟,支撐全球資料中心需求;消費性電子產品如各類家電也占有重要份額;汽車電子則隨車用市場成長持續擴大;此外,通訊及雷達設備同樣是菲律賓出口的重要項目,廣泛應用於電信和工業領域。

產業結構:誰在生產?

菲律賓電子產品製造業主要由三大類型企業構成。首先是電子製造服務(EMS)供應商,代表企業Integrated Micro-Electronics, Inc.(PSE:IMI),自1980年成立以來,發展成全球領先的微電子解決方案提供者,專注生產高密度先進電子元件,廣泛應用於汽車、工業及電信領域,2023年營收達13.3億美元,全球設有21座工廠,競爭力強勁。

其次是半導體封裝與測試廠商,其中SFA Semicon Philippines Corporation(SSP)為重要公司。公司創立於2010年,總部設在龐帕嘉Clark自由港區,主要生產汽車與消費性電子用半導體,三星為主要客戶。SSP涵蓋晶圓製造、封裝及測試全流程,積極投入研發與減碳,2023年營收約2.17億美元。

最後,零組件與終端設備製造商則負責生產電線組、感測器、通訊模組與車用電子,工廠多集中在宿霧、拉古納和八打雁,形成具國際競爭力的電子產業聚落。

菲律賓設廠版圖持續擴大 卻面臨美國新關稅挑戰

近年來,全球電子供應鏈加速分散,吸引多家國際企業積極在菲律賓擴充產能。日本電子零組件大廠Murata(村田)與Taiyo Yuden(太陽誘電)都已在當地設廠並持續擴產,主力產品多層陶瓷電容(MLCC)成為全球產能布局的關鍵一環。

台灣方面,建準(2421-TW)身為全球前三大散熱風扇廠商之一,2024年4月完成購地後,隨即啟動新廠建設,初期月產能約30萬台,至2024年底已擴增至300萬台,長期目標是讓菲律賓廠占整體產能的40%至50%。

近年來,許多散熱廠積極在東南亞布局產能,建準選擇大舉進駐菲律賓,主要考量當地人工成本僅約中國的六成,同時也考慮到今年4月2日第一波關稅調整時,菲律賓出口產品關稅僅17%,遠低於越南的46%及泰國的36%,讓菲律賓生產據點具備明顯競爭優勢。儘管此次關稅意外上調至20%,但相較其他東南亞國家仍屬較低,市場普遍認為,未來客戶調整供應鏈布局時,建準依舊能維持有利地位。

此外,專注沖壓件製造、主要供應全球資料中心、雲端運算及AI應用金屬機構件的鉅祥(2476-TW),也預計2025年啟用菲律賓新廠,導入電鍍製程以提升零組件生產效率。鉅祥在年初就積極衝刺菲律賓與台灣廠的新增產能,為2025年下半年旺季及下一波關稅戰提前布局。由於東南亞各區關稅政策差異,菲律賓的關稅相對較低,也成為鉅祥2025年擴產計畫的重點區域。