2025年4月30日 (優分析產業數據中心)

面對中美貿易戰升溫、全球供應鏈重組與零售需求降溫的多重壓力,全球物流龍頭 UPS 宣布大規模營運重整,不僅裁員兩萬人、關閉虧損設施,更明確退出低毛利配送市場,轉向醫療物流與 B2B 業務尋求新成長動能。

從亞馬遜出貨大減到亞洲進口急凍,這場橫掃製造、零售與物流三大環節的變局,正推動物流業走向從「追求規模」到「重視獲利」的結構轉型。

中國出口急凍,美國零售供應鏈大洗牌

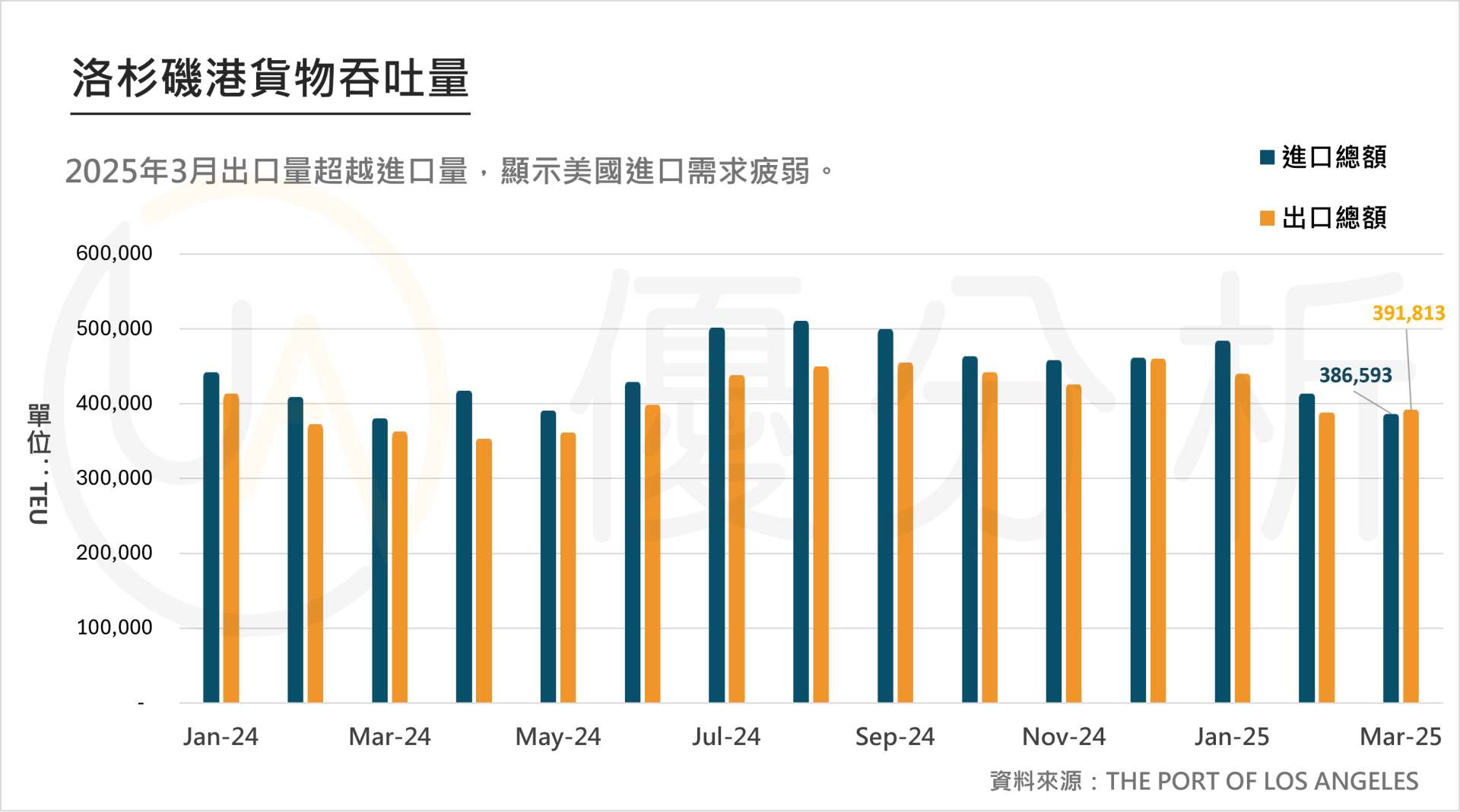

受到美國對中國商品課徵最高 125% 關稅的影響,中美雙邊貿易量明顯下滑,許多美國大型零售商選擇暫停從中國採購,直接造成進口量大幅減少。

洛杉磯港預測,來自亞洲的貨運量將在未來幾週驟降 35%,全年進口總量恐也會下滑超過一成,作為美國主要的海運進口門戶,美西港口貨量的變化正清楚反映出,供應鏈「去中國化」的速度正在加快。

不僅如此,從 5 月開始,美國將取消對中國跨境電商平台(如 Temu、Shein)的小額免稅優惠,這不只限制了中國電商在美銷售的價格優勢,也對物流業者帶來額外壓力。

像 UPS 這類承運商,原本承接大量來自這些平台的中小型出貨訂單,未來可能面臨訂單減少與運量萎縮的挑戰。

物流業由擴張轉保守,旺季需求不旺

面對需求降溫與成本壓力,UPS 是最早做出大幅調整的物流業者之一。

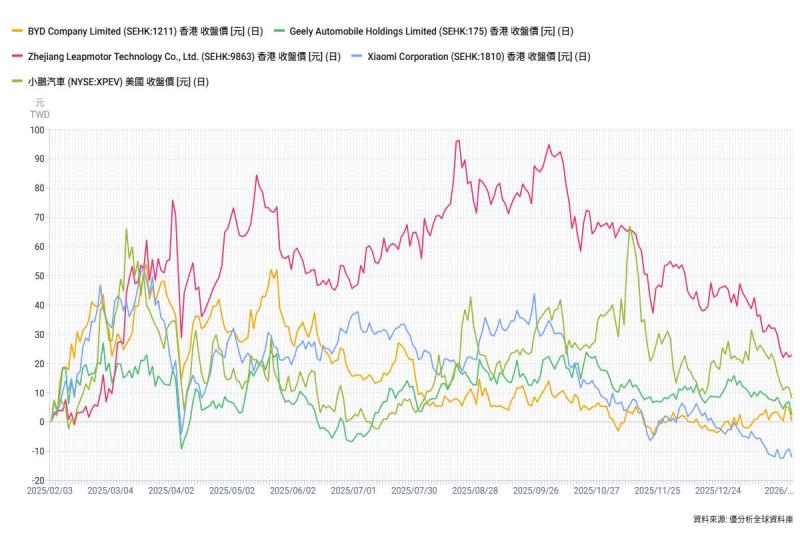

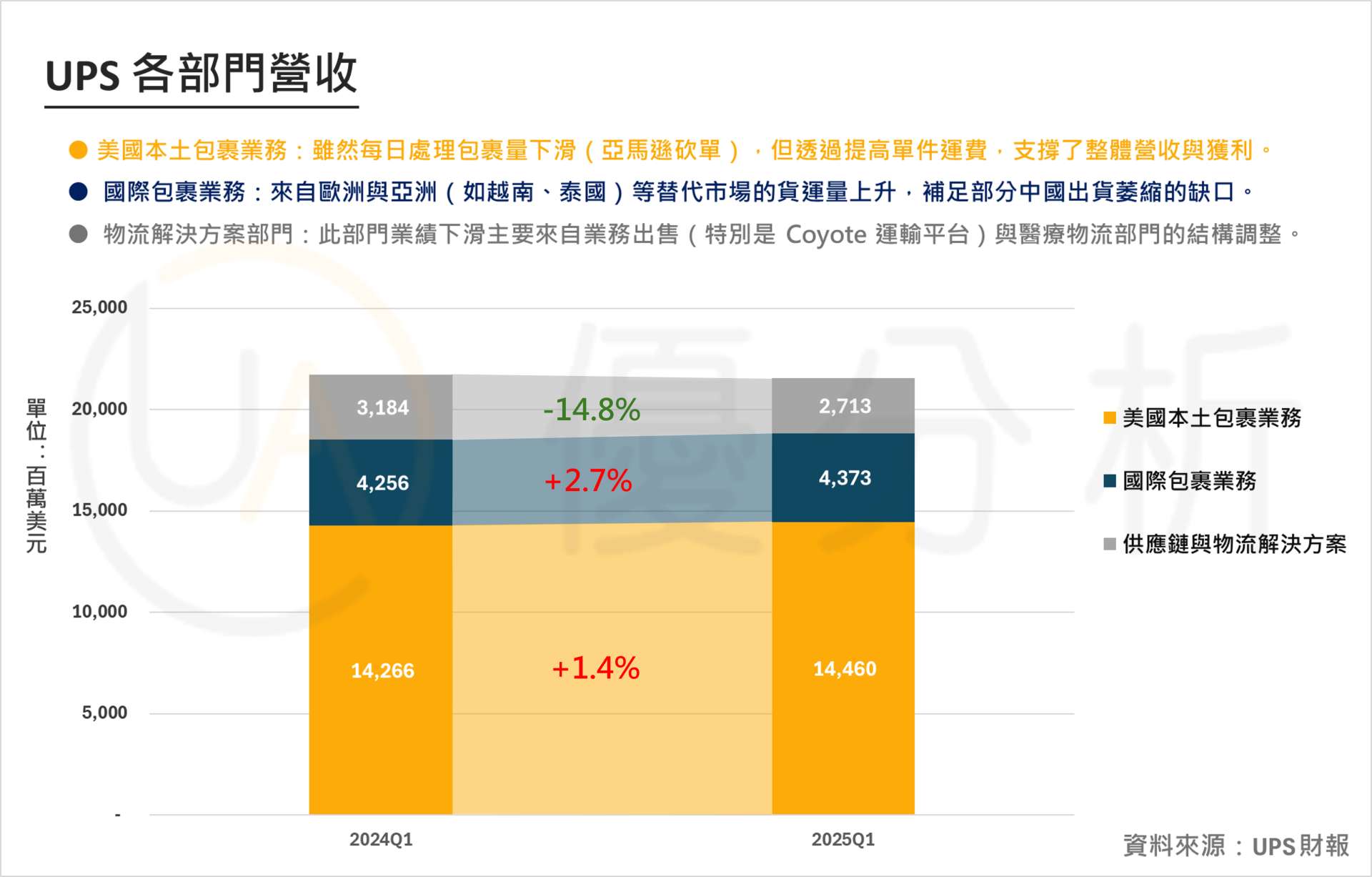

過去中國至美國的海運航線是 UPS 國際業務中最賺錢的區塊,約佔整體國際收入的 11%,但隨著中美貿易摩擦升溫,該航線貨量大幅萎縮,UPS 轉而加強歐洲、越南與泰國等替代市場的佈局,部分補上來自中國的減量。

此外,UPS 在最新財報中指出,由於亞馬遜持續擴建自有物流體系,UPS 來自亞馬遜的配送量預計將減半,在這樣的壓力下,UPS 決定主動退出低利潤的配送任務,啟動全面的成本重整計畫。

根據公司公告,UPS 將裁員 2 萬人、關閉 73 處虧損設施,預計至 2025 年可節省約 35 億美元營運成本。這反映出整體物流產業正從過去「擴點搶量」的階段,轉向更注重營運效率與資源配置的模式。

UPS 將這一策略定調為「退出不賺錢的配送工作」,外界則普遍認為這是物流業邁入理性成長的新階段。

轉向高附加價值市場,拋棄低毛利大宗業務

在進行成本重整的同時,UPS 也同步調整業務方向,轉向更有利潤空間的市場,最明顯的轉型行動,是 UPS 持續強化在醫療物流領域的佈局。

自 2022 年收購德國冷鏈物流公司 Frigo-Trans 起,UPS 就開始將重心轉向具備高度專業門檻的醫療供應鏈管理,2025 年公司再併購加拿大 Andlauer Healthcare Group(AHG),進一步擴大全球冷鏈與生技物流網絡。

根據財報數據,UPS 的 Healthcare 事業部門營業利潤率接近 20%,遠高於整體平均約 10% 的水準,這顯示醫療物流不僅是 UPS 轉型的重點投資方向,更是其獲利結構升級的核心動力。

物流與製造同步轉型,進入「質」的戰場

UPS此番調整並非個案,而是整個產業鏈從「量擴張」邁向「利潤優化」的縮影。在零售需求降溫、關稅政策未解、供應鏈重組尚未完成的當下,物流企業必須在營運效率、獲利體質與客戶組合間尋求新平衡。