2025年7月4日(優分析產業數據中心)

中國電動車市場激烈競爭的壓力,正外溢至亞洲最大出口市場之一的泰國。以Neta為例,這家中國二線車廠不僅在泰國銷售急遽下滑,還因無法達成政府獎勵條件而陷入債務危機,使得泰國的本地化生產政策面臨挑戰。

Neta為何陷入困境?

根據泰國政府電動車補貼計畫,廠商可免除進口關稅,但需在 2024 年完成與進口量等比的本地生產。Neta 於 2022 年進軍泰國,是最早搭上政策順風車的中國品牌之一。

不過進入 2024 年,市場需求不如預期,加上融資環境收緊,Neta 無法履行本地生產義務,導致政府延遲補助款發放。泰國已有 18 家經銷商集體提出申訴,要求追討超過 2 億泰銖(約 617 萬美元)的未付款項,包含未兌現的展間補貼與售後支援。有經銷商表示早在去年 9 月即察覺異常,並已提起訴訟。更雪上加霜的是,Neta 在中國的母公司也於上月進入破產程序。

市占重挫、價格戰拖垮營運

泰國是東南亞重要的汽車製造與出口基地,中國品牌在當地電動車市場的總市佔已突破七成。在這樣的市場格局中,競爭自然格外激烈。

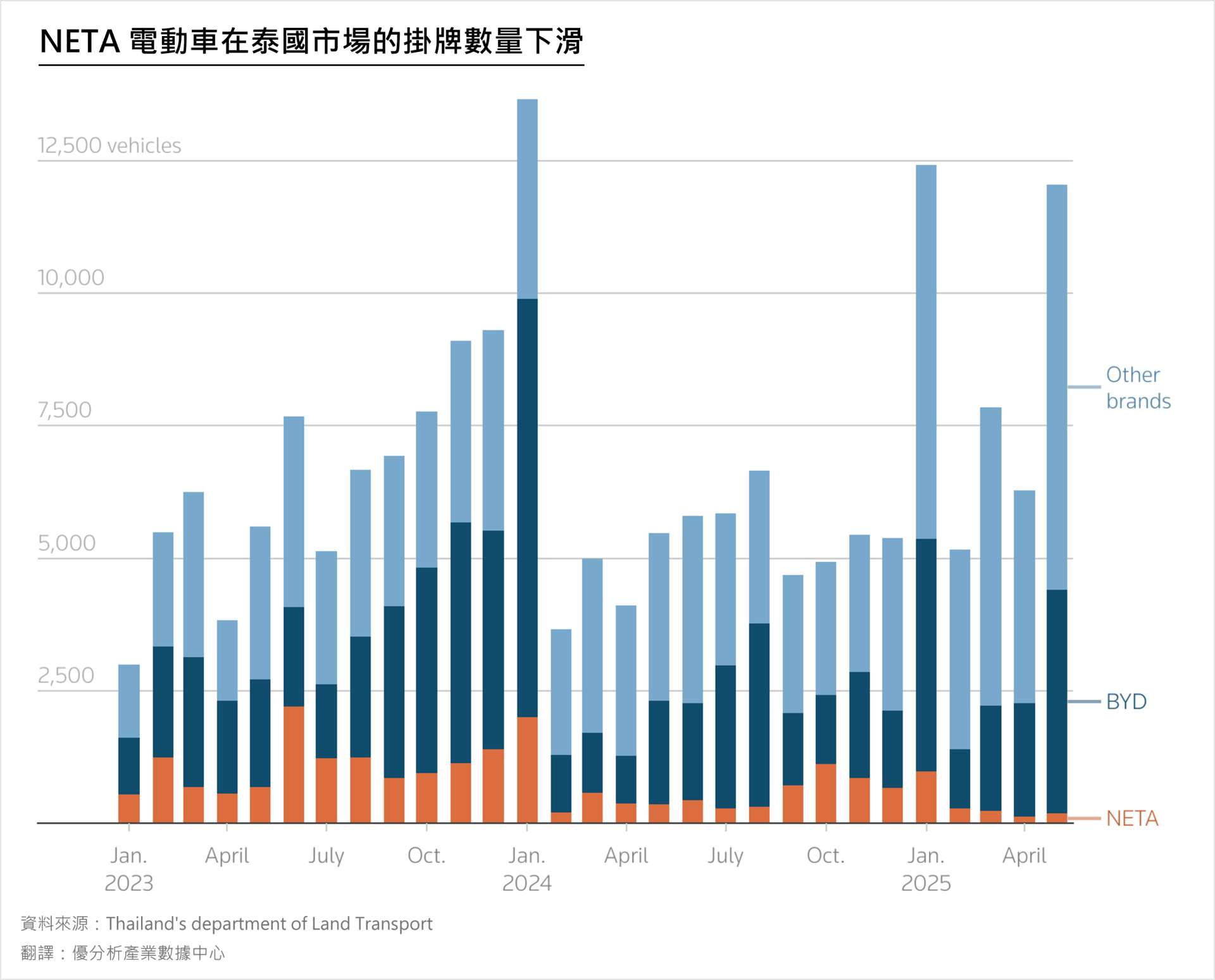

根據市場研究機構 Counterpoint 資料顯示,Neta 在 2023 年曾拿下泰國電動車市場約 12% 的市佔,僅次於龍頭 BYD 的 49%。不過今年前五個月,Neta 新車掛牌數年減 48.5%,市佔也滑落至 4%。原因除了自身經營問題,還包括整體市場競爭加劇。

目前在泰國的中國品牌已增至 18 家,殺價幅度高達兩成以上,Neta 雖有主打平價車型,但面對 BYD 等對手的規模與通路優勢,難以抗衡。分析師指出,像Neta 這類規模較小、售後服務較薄弱的品牌,在出口市場尤其脆弱,很難承受連環價格戰帶來的壓力。

Kasikorn 銀行旗下研究單位指出,降價已成為刺激買氣的主要手段。

政策調整但壓力不減

三年前,泰國喊出 2030 年要讓電動車佔整體產量三成,成功吸引超過 30 億美元中國投資。但如今 Neta 風波持續發酵,不只消費者在社群平台反映維修困難、售後支援不足,就連消保機構都已介入調查。

政策方面,雖然政府已放寬原訂的本地生產時程,將 2024 年未完成部分延後至今年,但新規定卻要求補足 1.5 倍的產量,等於提高補件門檻,讓車廠壓力更大。

儘管泰國官方強調這只是個案,不影響整體產業方向,但這場風暴無疑讓外界開始質疑政策設計是否過於倉促,對中國車廠的依賴是否存在風險。