台灣機器人零組件廠 實力如何 ?

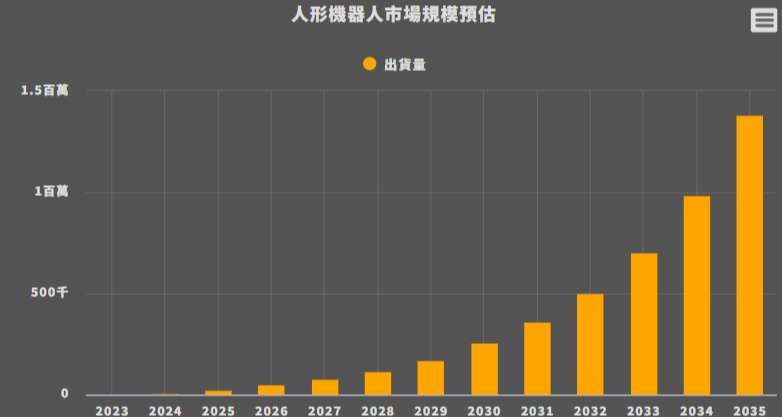

根據 優分析產業報告 全球工業機器人市場,2023-2035 年全球人形機器人市場規模將從 1000台 成長到 137.8 萬台 ( 請參考下圖 ),長期 CAGR 高達 83%,成長速度相當驚人,關鍵零組件廠也有望迎來強勁的成長動能。

其實以人形機器人而言,台灣不僅有相當完整的供應鏈,而且實力也很強。例如 全球滾珠螺桿巨頭 上銀 ( 2049 )、無框力矩馬達廠 大銀微 ( 4576 )、行星減速機大廠 台灣精銳 ( 4583 ) 等等企業,不僅產品品質能媲美日本同業,而且產品成本也低於日本同業。

( 資料來源 : 優分析產業資料庫 )

台灣機器人零組件廠 有望切進人形機器人供應鏈嗎 ?

全球人形機器人的主要開發商目前多為歐美和中國企業,歐美企業如 TESLA、Figure AI、Agility Robotics、Boston Dynamics 和 1X Technologies 等企業,中國企業如 宇樹科技、優必選、傅利葉智能、小米、小鵬 等企業。

那麼這些開發商都是向那些供應商進零組件呢 ? 答案也是很明顯,高階零組件是向歐美日供應商進貨,中低階零組件則幾乎全部是向中國供應商進貨,換句話說,絕大多數的台廠督沒有切進主要供應鏈,為什麼呢 ?

以中國開發商而言,因為中國已建立相當完整的機器人零組件供應鏈,再加上中國製造 2025 計畫也開始針對機器人產業進行補貼進而進一步降低中國供應鏈成本,在這樣的情況下,台灣廠商就會陷入成本劣勢,幾乎是難以切進主要供應鏈的。

以歐美開發商而言,中低階零組件目前也絕大多數是跟中國進貨,但如果 歐美政府要求開發商降低對中國供應鏈的依賴,或是 開發商規模量產後需要尋求其他供應商來降低風險,台灣廠商就有機會切進主要供應鏈。高階零組件也不是沒機會,如果開發商要開始降低成本,有可能會重組供應鏈,這時候產品品質媲美日本但成本相對低的台灣廠商也有機會切入主要供應鏈。

總而言之,台灣廠商目前是搭上工具機和自動化設備需求回溫的趨勢,因此營收表現有比之前好,但如果真的想要有更強的動能,還是需要搭上人型機器人大商機才比較有機會,因此,投資人必須特別關注兩個重點,第一個是 歐美開發商的產品規格和量產進度,第二個是 台灣有哪些企業非常有望切進歐美開發商的供應鏈。

歐美開發商的近況如何 ?

Tesla,執行長馬斯克說 2025 年 Optimus 的量產目標是數千台,2026 年生產 5 至 10 萬台,2027 年再增加 10 倍到 50 至 100 萬台。值得注意的是,馬斯克多次強調關鍵零組件必須自行開發製造,才能確保效能與垂直整合,例如 Optimus 的致動器、感測器、減速機皆由 Tesla 自家團隊設計,甚至已在自家 GigaFactory 內部打造測試產線。未來除非產線有問題或無法滿足龐大需求才有可能選擇外購。

但就在近期,市場傳出 和大 ( 1536 ) 順利切進 Optimus 供應鏈,將由與 盟立 ( 2464 ) 合資成立的盟英負責供應 行星減速機,和大目前已規劃中科廠及嘉義大埔美廠,作為行星減速機的生產基地,初期每年可滿足 5-10 萬台人形機器人的需求,未來也會視情況擴大供應量。

Figure AI ,這是一家美國新創公司,主推能在各種不同環境中運作的 通用型人形機器人,目前已與 Open AI 合作開發出人形機器人 Figure 01、Figure 02 兩款產品。Figure 01 最終目標為自主執行日常任務,Figure 02 採用 ChatGPT 大型語言模型技術,能根據大量數據強化學習,目標為讓 Figure 02 以更接近人類的方式與外在環境互動。此外,Figure 02 手部設計能實現彎曲、旋轉手指,以執行各種類似人類的任務

Boston Dynamics ,這是一家美國新創公司,知名產品是為美國國防部開發的四足機器人 BigDog,開發的人形機器人 Atlas 透過提升感測系統、運動控制技術,能夠準確地拿取並移動不同尺寸、材質、重量的物體,並同時保持穩定的平衡狀態。

1X Technologies,這是一家挪威公司,也是 Open AI 第1家投資的硬體公司,專注開發可與人類在日常生活場景中協作的機器人,現已開發出 EVE、NEO 兩款產品。EVE 主要終端應用為 照護 & 物流,NEO 主要專端應用為 清潔 & 整理家務。1X Technologies 開發出類似人類肌肉的仿生電機系統,使得 EVE、NEO 不但擁有舉起重物的力量,亦可輕鬆地拿起筆電供人類使用。

重要結論

短期而言,台灣機器人供應鏈有望受惠於工具機和自動化設備需求回溫,這也是為什麼多數企業近期營收開始回升的主因,但因為中國供應鏈的低成本優勢,台灣廠商想要迎來強勁的短期動能並不簡單。這可能也是為什麼近期股價下跌的主要原因。

長期而言,台灣機器人供應鏈需要切進人形機器人這個全新市場,才有望迎來長期且巨大的動能,投資人必須密切關注 歐美開發商的產品規格和量產進度如何 ? 那些台灣廠商已經切進歐美開發商的供應鏈 ? 台灣廠商獲得的訂單對比原有營收規模足夠大嗎 ? 唯有持續關注這些重大資訊,才能知道哪些企業才是真正的潛力成長股。