最近幾年,歐洲化工企業接連宣布關閉或縮減在地產線,許多製造乙烯和丙烯的裂解廠陸續退場,甚至連老牌企業也無力承擔虧損壓力。

這不只是幾家公司的財務問題,而是整個歐洲石化產業面臨結構性衰退的警訊。關鍵在於:歐洲的工廠太老、成本太高,卻又面對來自中國、美國與中東的新產能大量湧入,讓歐洲產品難以維持競爭力。

問題出在哪?內憂外患雙重夾擊

從內部來看,歐洲的許多石化廠都是30、40年前建的,設備老舊,效率低落。

再加上原料問題:歐洲多數裂解廠使用石腦油,這種原料比較貴;而美國與中東則使用乙烷,這是從頁岩氣或天然氣中提煉的副產品,便宜又穩定。同樣一公噸乙烯,歐洲生產成本約800美元,美國不到400美元,中東甚至只要200美元,差距非常驚人。

從外部來看,全球產能大爆發。中國從2025到2030年,每年都還在擴產乙烯,2030年總產能將達到歐盟的三倍。

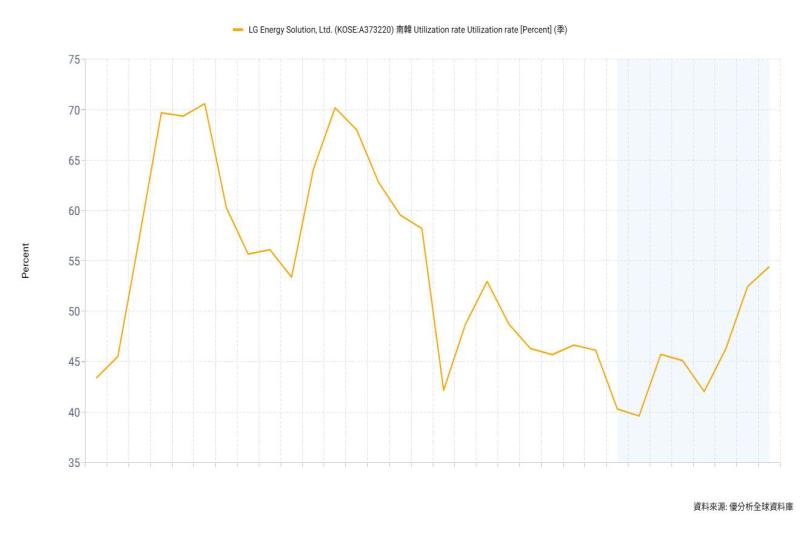

不只如此,中國企業還去東南亞設廠,把產品出口到歐洲,以此規避歐盟的碳關稅。這種策略性布局讓歐洲市場更加被動。而亞洲其他國家如日本、南韓,也因為競爭不過中國與中東,早在2023年就把產能利用率壓到最低。

歐盟想補救,還來得及嗎?

歐洲並不是沒有反應,最近歐盟已經開始把乙烯、丙烯這些原料列為「戰略化學品」,希望透過擴大補貼、促進廠房現代化、以及讓政府採購優先選用歐洲貨,來保住這條產業鏈。法國、義大利、西班牙等國也聯合呼籲,應儘快推出一套《關鍵化學品法案》,讓歐洲在基礎原料的供應上保有主權。

然而,產業界普遍認為這些政策動作太慢。因為虧損早已出現多年,關廠、裁員早就進行中,像義大利的Versalis五年內就累積了超過35億歐元虧損,最後只能關掉剩下的裂解廠,轉去做生質煉油與化學回收。此時即使政策補貼上路,對許多中型企業來說也只是杯水車薪。

誰在退出?誰還在堅持?

在這波退場潮中,我們看到許多國際化學巨頭,例如Dow、ExxonMobil、Shell與TotalEnergies,都開始關閉或評估出售其在歐洲的化學資產。原因很簡單,賺不到錢,乾脆退出。

但並非所有人都撤退。像英國的INEOS反而反向操作,在比利時安特衛普投資40億歐元建設一座全新的乙烷裂解廠,預計2026年啟用,年產能可達145萬公噸。這是歐洲30年來第一座新裂解廠,目標是用更低的碳足跡來搶回本地市場,可以說是一場逆勢突圍的豪賭。

除此之外,中東也動作頻頻。阿布達比國家石油公司與奧地利OMV合併成立Borouge集團,將成為全球第四大聚烯烴生產商,未來將把大量塑膠原料出口至歐洲與北美,直接與美中競爭。

整體來看,歐洲的石化產業未必會全滅,但很可能變成只剩幾家大企業撐著,轉型綠色化學或高階原料,小型與中型業者則逐步退出。

接下來怎麼看?該注意什麼?

這場「裂解廠退場潮」表面上看是虧損問題,但本質上是全球供應鏈重組與地緣產業競爭的縮影。歐洲石化的黃金時代正在結束,未來的產業型態將朝向以下三種趨勢:

🔺生產集中化:剩下來的只會是能夠整合上下游、擁有定價能力的大企業。

🔺綠色轉型加速:像生質煉油、化學回收、碳捕捉等新技術,將成為歐洲企業轉型的焦點。

🔺貿易格局改寫:中國與中東會成為出口主力,歐洲則從生產者轉變為買家,政策如何界定「自給自足」將成關鍵。

這場產業洗牌也意味著選股方向的改變,能提前布局綠色化學、掌握新原料鏈的公司,將是未來市場的領頭羊;而仍依賴傳統裂解與高碳原料的企業,則恐怕會被邊緣化。

歐洲石化不是消失,而是正在重生。但這場重生不會是全面開花,而是一場精簡後的生存競賽。誰能活下來,將決定誰能定義未來的工業歐洲。