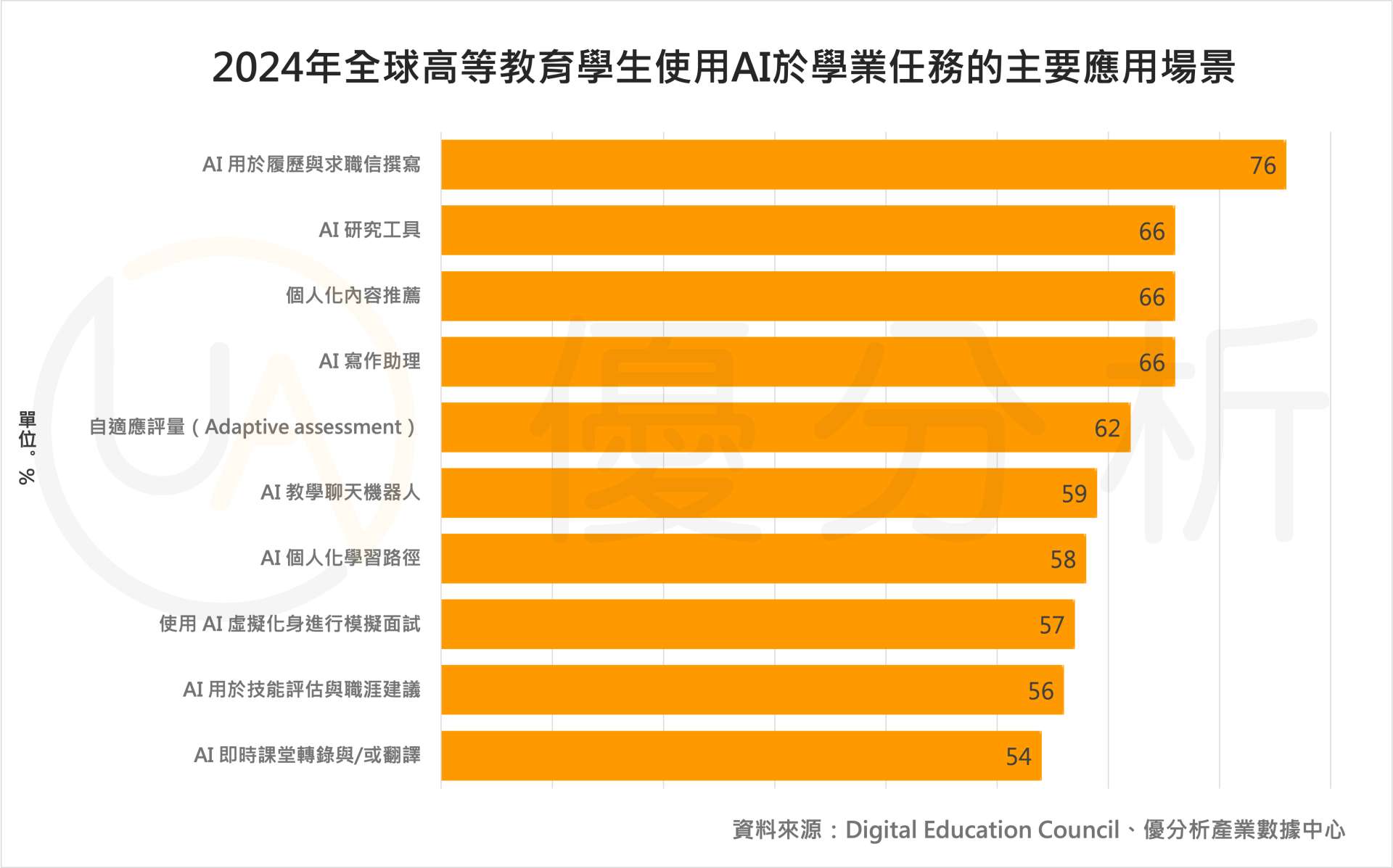

2025年10月05日(優分析/產業數據中心報導)⸺ 生成式人工智慧(AI)正全面滲入高等教育現場,不僅改變學習方式,也重塑職涯準備。根據2024年7月的全球高等教育學生調查,86%的受訪者表示曾使用AI於學業任務中,其中76%用於撰寫履歷與求職信,66%使用AI進行寫作輔助、內容推薦或研究,57%甚至使用AI虛擬化身(avatar)進行模擬面試。AI正逐步取代傳統的學習助教與職涯輔導角色,成為大學生的新「學習夥伴」。

不僅如此,學生對AI的信任與接受度也正在快速提升。根據2023年美國一項針對大學生的調查,有高達85%的受訪者表示,若AI工具由「可信的學術機構」開發與審核,他們會更願意使用;另有65%同意AI將「改善學生學習方式」,而非帶來負面影響。這顯示,AI在教育中的接受關鍵不在技術本身,而在於其「學術信任框架」與「倫理監督機制」。

在實務面上,AI已逐步滲透學生的日常學習流程。除了撰寫履歷與求職信外,62%的學生利用AI自適應評量(adaptive assessment)進行自我測驗,58%依賴AI生成個人化學習路徑,提升學習效率與自律性。AI不再只是單向工具,而是能與學生互動、提供反饋、引導思考的「智能學習伙伴」。

然而,這股潮流也帶來新挑戰。教育研究者警告,若學生過度依賴AI完成作業,可能削弱原創思考與表達能力。此外,AI生成內容的倫理問題仍待解決——例如,AI是否應在學術成果中被明確標註?若AI模型內含偏見,是否會影響學生的學習方向或職涯選擇?

面對這些挑戰,美國與歐洲部分大學已開始採取行動。多所院校推動「AI學術信任機制」計畫,要求AI工具需經教育單位審核並公開透明,確保學生使用過程符合學術誠信。同時,一些學校更將「AI素養」納入必修課,教導學生辨識AI偏誤、評估生成內容品質,並學習如何與AI合作而非被動依賴。

教育學者指出,這種「AI信任教育」將成為未來高等教育的核心議題。當學生從單純使用AI,轉向理解AI、批判AI、並能善用AI完成高層次任務時,AI才真正成為推動批判思維與自主學習的助力。正如研究者所言:「AI的價值不在於取代人,而在於激發人思考得更深。」