在全球供應鏈重組的大趨勢下,隨著關稅戰的不確定性升高,許多企業與政府積極尋求關鍵產業鏈的替代方案。本篇探討,在美國高額關稅下,台灣工業電腦廠對美的供應鏈是否會遭受巨大衝擊 ?

首先我們認知到,若主要市場如美國對台灣工業電腦加徵”高額關稅”,將對整體成長趨勢產生實質影響,雖然關稅並不直接禁止商品流通,但它會顯著提高交易與採購成本,並進一步改變企業的供應鏈策略與客戶採購行為。

如果,從資源配置角度來看,關稅會使企業被迫將原本投入研發、創新的資源,轉而用於產地轉移、供應鏈調整與價格吸收。對於以系統整合與客製化為核心競爭力的 IPC 產業而言,這樣的轉移將降低整體技術推進的效率。短期內,客戶端也可能為了避開高關稅產品,選擇延後採購、縮小規模,甚至轉向非台系供應商,導致全球需求增速放緩。

一、先談工業電腦供應鏈的轉移有多困難 ?

工業電腦涉及許多垂直整合零組件與高度客製化製程:

1. 上游:半導體晶片(如 CPU、GPU)、PCB、電源供應器、連接器、顯示模組、散熱器等。

2. 中游:主機板設計、組裝、測試,品牌(如研華、樺漢、廣積、凌華)。

3. 下游應用:工廠自動化、智慧城市、醫療設備、交通系統、能源等。

工業電腦(IPC)不同於消費性電子產品,其每一台設備幾乎都是根據特定產業、特定場域需求所量身打造的客製化系統解決方案。例如,一套用於醫療診斷設備的工業電腦,可能需符合特定的抗菌材質要求、醫療級安全認證(如 IEC 60601-1),並整合特定的影像處理卡與醫療感測模組;又如一套用於交通號誌控制系統的IPC,則需耐高溫、防水、防塵、同時支援即時通訊協定,並與城市交通中樞系統做無縫對接。

在這樣的情境下,即使只是將產品生產地從A工廠轉移到B工廠,也不只是物理搬遷這麼簡單,還涉及FAT(Factory Acceptance Test)認證,如終端客戶或第三方驗證單位需重新前往新產地工廠進行現場測試,包括功能測試、壽命測試、EMC(電磁相容性)測試等,確保產品品質與原先一致。依據產品應用市場,可能需要重新申請/轉移認證,例如 UL、FCC、CE、IEC、EN 等不同區域或產業的安全與環保標章,特別是用於醫療、能源或航太等領域時,驗證時間與成本更高。

因此,整體來看,IPC產品的供應鏈轉移不僅是硬體遷移,更是「整套系統與驗證流程的重建」,這也是為何其轉移期通常長達 2至4年,而不是像一般電子產品能在數月內完成搬遷。這也進一步強化了台灣IPC廠商與全球客戶之間的高度供應鏈黏著度與長期合作門檻。

二、從台系供應商轉移到美系供應商的可能性有多高 ?

根據優分析,全球&台灣工業電腦產業報告,從目前的市場與產業結構來看,美國本土的 IPC 廠商,如 Rockwell Automation 、National Instruments(NI)、Dell、Intel雖具備高度整合的產品平台與品牌優勢,卻難以大規模取代台灣長年發展的 ODM 模式供應商。

舉例來說Rockwell Automation,專注於 PLC 控制系統、驅動器、人機介面(HMI)等自有自動化平台、重點是提供整套控制解決方案,而不是開放型硬體平台、工業電腦產品僅為整體系統的附屬項,非主力。National Instruments(NI),以 LabVIEW 為核心,整合 PXI 模組量測與控制系統,主力市場在研發、學術、測試驗證領域,而非工業自動化大宗應用,其嵌入式平台開發能力強,但供應鏈量產與客製服務有限。

整體來說,台廠IPC 產業聚落完整,從工業主機板、I/O 模組、電源、軟體預載、散熱設計、安規驗證到產線導入,這樣的 ODM 模式,正是目前美國本土 IPC 廠最難複製之處。

( 資料來源: 全球&台灣工業電腦產業即時動態 )

三、全球GDP成長放緩下,IPC產業會面臨什麼挑戰

摩根大通首席經濟學家 Bruce Kasman 表示,若川普政府宣布對美國貿易夥伴加徵的關稅政策持續實施,今年美國以及全球經濟陷入衰退的風險機率由原先的 40% 上升至 60%。

川普新一波關稅政策已明顯改變金融市場與經濟機構的預期方向。標普500目標全面下修、GDP與通膨預測分化,顯示市場處於高度不確定狀態。2025年美國實質GDP成長,各家機構預估落在1.4%至2.6%之間,全球整體成長預測多數落在2.5%至3.1%之間。

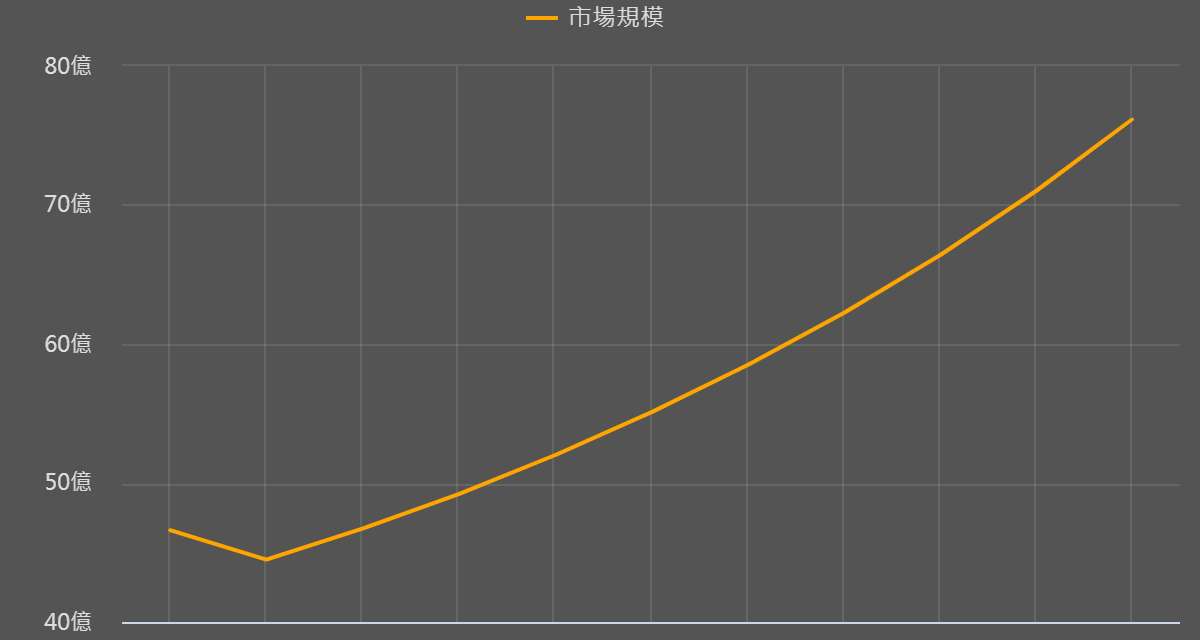

根據優分析全球&台灣工業電腦產業產業報告,全球 IPC 市場的 2025-2029年的CAGR 為6.83%,然而工業電腦產業屬於中等偏高敏感度,為資本支出性產業, 過去在景氣下行期(如 2008、2020),IPC 成長率下降幅度多介於 1.5x ~ 2x GDP 下修幅度。假設2025-2029年的全球GDP的CAGR從原本預期的3.5%降至2.8%,工業電腦產業的 CAGR 可能下修 1.1% ~ 1.5%,其工業電腦的成長性介於5.4-5.7% (此論述的觀點為美國關稅可能帶來的影響性)。

事實上,美國是全球第三大工業電腦應用市場,2024 年市場佔比為 24.1%,預估至 2029 年為 23.8%。若美國經濟持續走弱,製造業、政府標案、能源與交通相關投資將可能延後或縮水,企業也將縮減資本支出,使工業電腦設備採購趨於保守。然而,對供應鏈來說,北美市場的低迷,確實將迫使其重新檢視高依賴單一區域的風險,但對於工業電腦市場的整體影響性來看,衝擊仍有限。這也是為什麼前述工業電腦在美國關稅的影響下,成長性仍可能有5.4-5.7%。

( 資料來源: 全球&台灣工業電腦產業即時動態 )

結論,雖然美國若加徵對台灣工業電腦產品的高額關稅,短期內將對企業成本、供應鏈配置與客戶採購行為造成壓力,但從產業結構與競爭優勢來看,工業電腦產業仍具備高度黏著度與技術門檻。由於台系供應商在ODM製造、客製化服務與垂直整合上的優勢短期難以被美系廠商取代,加上工業電腦產品導入週期長、替換成本高,因此供應鏈大規模轉移的可能性相對有限。

此外,即使面對關稅與經濟放緩等雙重壓力,根據目前預測,工業電腦市場2025-2029年的CAGR仍有機會維持在5.4%-5.7%,顯示該產業雖受影響,但長期來看,不至於面臨「硬著陸」。對長線投資者而言,產業聚落優勢、數位轉型趨勢與全球邊緣運算需求持續擴張,仍是IPC產業穩健成長的核心動能。