2025年5月7日(優分析產業數據中心)

歐盟一紙禁令,要在2027年前徹底斷開來自俄羅斯的天然氣供應鏈。這場看似單純的脫鉤,其實引爆了能源產業的連鎖效應:美國LNG趁勢填補空缺,綠能計畫同步加速。

脫鉤進入倒數計時,歐盟畫下時間表

根據歐盟執委會最新公告,將分兩階段禁止從俄羅斯進口天然氣:

2025年底:禁止所有新的合約與現貨交易;2027年底:全面終止所有現有長期合約(即使仍有效)

這項政策如獲通過,將首次以法律形式制度化對俄天然氣的全面封鎖。對歐盟來說,這是從依賴式貿易走向能源主權,從被動輸入轉向自主選擇。

為什麼「去風險化」是歐盟的核心戰略?

這場能源政策轉向的背景,是歐洲在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後所面臨的供應風險警示。

當時,莫斯科曾大幅削減天然氣供應,導致歐洲能源價格飆升、通膨壓力擴大。能源成了戰爭的籌碼,也揭露出歐洲數十年來對單一供應國的高度依賴,是多麼脆弱且風險極高的結構。

因此,去風險化(de-risking)成為新共識,不再是貿易效率導向,而是以「戰略安全」為中心的能源政策重構。

誰能接手俄羅斯?美國LNG成短期救火隊

一旦俄羅斯被切斷,誰能填補那高達數千億立方公尺的供應缺口?答案是:美國與卡達的液化天然氣(LNG)出口商。

2023年,美國已躍升為歐盟最大LNG供應國,佔總進口量超過30%。主要供應商如Cheniere Energy擴建出海碼頭,加上卡達與阿爾及利亞等傳統供應國補位,使得歐洲短期內能源不至於斷供。

但這背後也隱藏新風險,美國天然氣價格較高,加上運輸成本、基礎建設與再氣化設備仍需大量投入。同時還有政策風險,美國能源出口目前仍受國內政情影響。

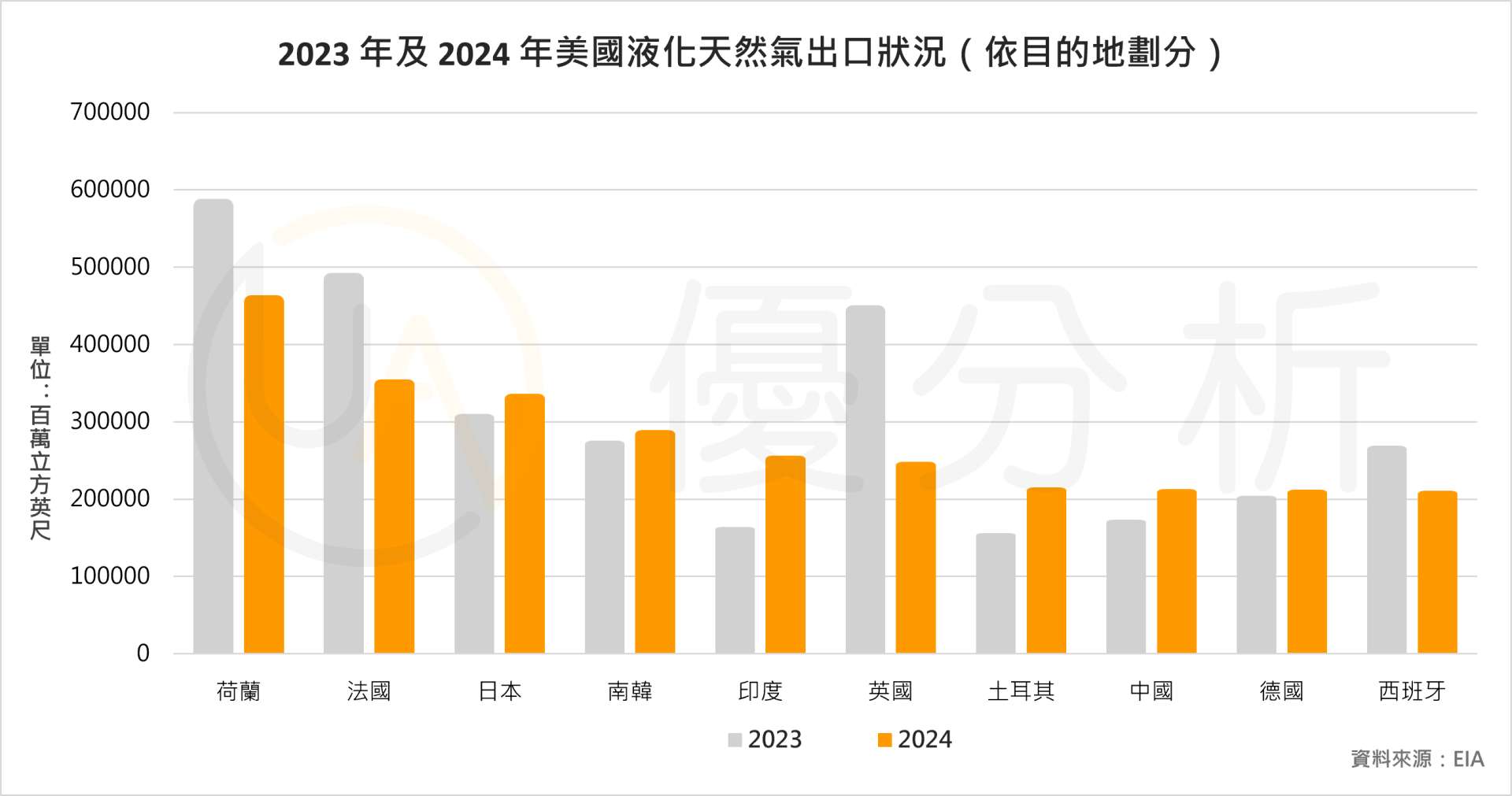

※根據圖表顯示,荷蘭、法國與英國等歐洲國家為美國LNG的主要出口對象,且2024年對歐出口仍維持高檔。這反映出美國在歐洲「去俄氣」過程中扮演關鍵角色,也顯示出歐洲從地緣政治對手(俄羅斯)轉向經濟戰略盟友(美國)的依賴重組。

歐洲的長期解方:再生能源能撐起整個未來嗎?

歐洲並非只將希望寄託在LNG身上。自2022年啟動《REPowerEU》計畫後,將太陽能與風電奉為主力,

目標:到2030年,再生能源佔比提升至 42.5%~45%;推動強制太陽能屋頂政策;加速核准風電場與區域電網整合;建立氫能生產與輸送體系。

此外,2023年歐盟新增太陽能裝置容量達56 GW,為歷史新高,風電建設也穩定成長。表面看來,一切似乎正順利發展。但問題在於:綠能並不是可以即刻接手的替代品。

🔻太陽能與風能具間歇性,供電不穩定

🔻工業用氣、發電調峰與高熱應用難以被取代

🔻儲能系統與跨國電網建設仍滯後

🔻綠氫成本與基礎設施未成熟

換句話說,再生能源是未來,但現實還是得靠天然氣過渡。

從脫俄到新依賴,歐盟真的更安全了嗎?

歐盟或許擺脫了俄羅斯這個政治對手,但取而代之的,是對美國LNG的高度依賴,以及對再生能源技術成熟度的高度期待。

此外,政策落實仍需27國協調一致,匈牙利與斯洛伐克等國仍反對禁令,且能源合約涉及複雜的長期買或付(take-or-pay)條款,若強行終止合約,恐面臨違約賠償或國際仲裁。

「去風險化」本身也有風險。當歐洲重新佈局能源版圖,它同時也踏上一條結合戰略、防禦與未來投資的新路線。

📌什麼是 take-or-pay 條款?

take-or-pay(買或付)條款是一種長期供應合約中的常見條款,常見於天然氣、電力、石化原料等大宗商品合約中,目的在保障供應商的收入穩定性。

條款內容簡單來說就是:即使買方不實際取貨,也必須支付一定比例的合約金額。

歐盟政策禁止進口,企業仍可能面臨支付未取貨天然氣的違約責任。這代表,歐洲企業未來不但無法使用俄氣,還可能要為未來幾年的虛空能源付錢,陷入「買也虧、不買也罰」的合約困境。