這是鴻海生產的最新皮卡:Endurance,已經在美國交車40台了。

鴻海先前買下的美國Ohio電動車工廠,目前已經完成40台Lordstown新創電動車品牌的皮卡,正在出貨了。

FYI,鴻海所擁有的這個Ohio的工廠一年最大產能50萬輛,鴻海訂下的2025年要生產50~70萬輛產能已經準備好。

不過現在出貨到一半又停工了,停工的原因是卡在生產品質的問題,有些是鴻海自己製造的時候發現的問題,有一部分是因為客戶交車時發現的,所以現在趕快停產,等Bug修好後再出發。

Lordstown訂出今年交車500台的目標。

雖然這個交車量看起來不大,但對鴻海來說可能是個進展,因為Lordstown已經取得美國政府的交車許可,鴻海也因此取得了全球都在看的出貨實績。

Lordstown是一家採取輕資產模式的新創企業,只經營品牌跟行銷,其他主要交給鴻海的MIH,CEO在法說會上是這麼說的:

“我們的輕資產商業模式以及與富士康的EV生態系統(包括MIH平台)的合作,將為Lordstown Motors帶來成長機會,打造一個量身定制的電動汽車,滿足各種工作應用需要的客戶,同時獲得規模效益的成本優勢”。

讓我們Review一下鴻海當初訂下的目標:

- 2025年達成一兆營收,相當於2022年6.6兆元的15%,其中包括整車組裝代工以及零組件收入。

- 2025年達成5%目標,大約一年50~70萬台。

目前看來有機會,但是還缺了一個重要的關鍵:大客戶代工訂單。

從數量來看,要達到50萬輛以上的生產,必須有個客戶能賣到幾十萬輛。

所以鴻海必須趕快取得一個大客戶,否則到了明年競爭就會非常激烈,外資是這樣想的,時間已經快來不及,因為中國的吉利汽車、美國的Magna都已經在爭取代工單,鴻海並不是唯一。

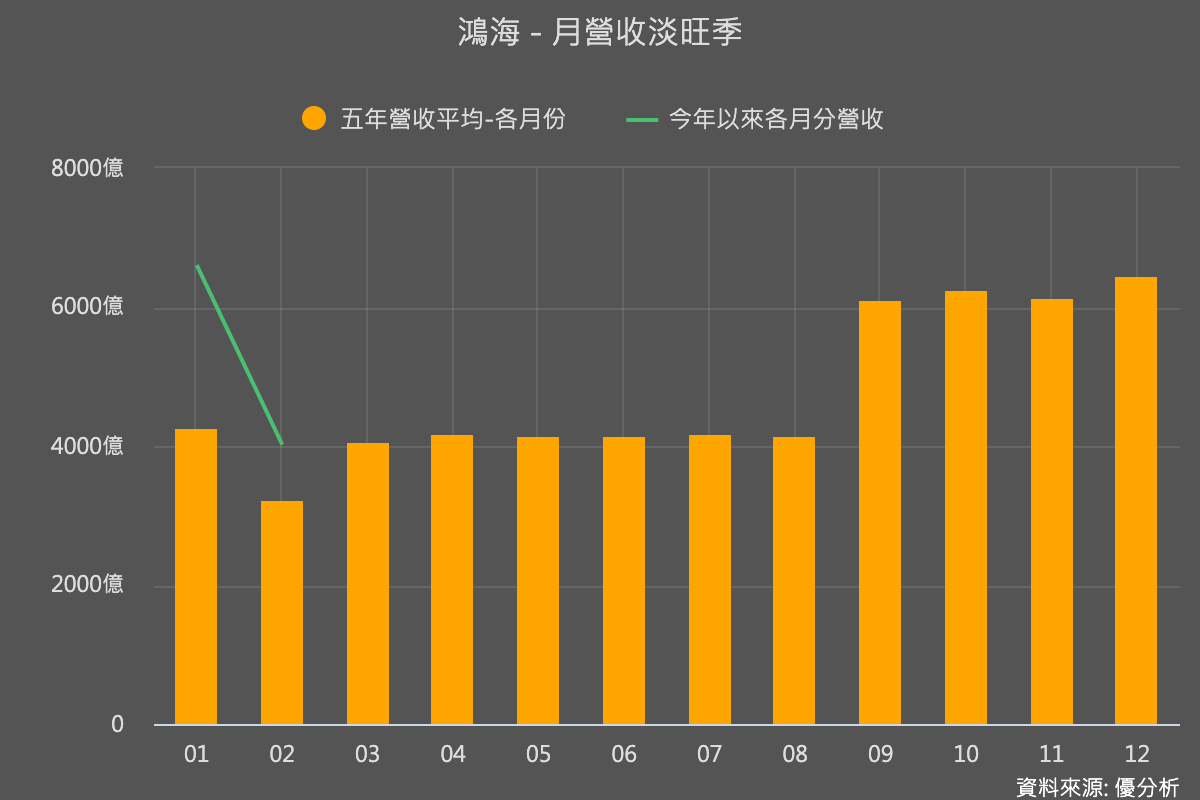

近月營收檢視

2月營收年衰退12%,但竟然比上個月農曆過年還少39%,出了什麼事嗎?

其實把1~2月營收加起來,年增率還是有18%的年成長,對這個衰退數據不用過於悲觀解讀。

2月營收會比工作天數更少的1月大減,主要是因為12月的時候鴻海在中國的鄭州廠產量受到影響,所以到了1月的時候鴻海為了幫客戶趕進度,所以很多的出貨量都趕在1月的時候就加班趕工完成了,2月營收就下滑了。

若把前兩個月的營收,拿來與法人的營收預估值相比,達成率還是有的。

綜合評論

鴻海本身的產能與技術都還集中在3C產品代工上,這個既有的資源無法為鴻海帶來潛力。

所以在3C產品營收與獲利部分,評價不會太高,主要的潛力還是要來自另一塊更大的市場:電動車。

鴻海到底能不能接到大單,甚至是特斯拉的代工單,是股價與本益比能否上升的關鍵。

然而要有顯著的貢獻,不能只是接到一些新創品牌的單,這些新創公司本身沒太多錢,也沒有太強的製造能力,鴻海拿到這些訂單並不意味著「成功」。

全球汽車品牌眾多,大部分的品牌市占率都不大,鴻海總不能靠著每一個品牌客戶出貨5000台,然後取得100個客戶來達成50萬輛的目標吧。

根據鴻海估計,電動車出貨量其實不用幾萬台就能獲利,但必須零件規格共享,這就是MIH的商業模式,可以同時做到「客製化」與「量產」。

但是你看好不容易談了一個客戶,拖了一兩年最後終於要出貨了,才出貨了40台馬上就卡住,理論與實務還是有很大的差距。

雖然這些問題都還是可以慢慢解決,但是別忘記其他車廠也在追,MIH的概念並非鴻海獨有,美國的汽車零組件供應商Magna International(麥格納)也是主打這個概念,而它原本就是一流的汽車零組件供應商,產能增加的可能比MIH還快。甚至麥格納在網站上還有一個指導手冊免費下載,指導新創企業如何打造電動車,它應該是MIH在美國的最大對手。

站在客戶角度想,MIH不一定很具有吸引力。所以,鴻海必須趕快在今年取得重大訂單,迫在眉睫。