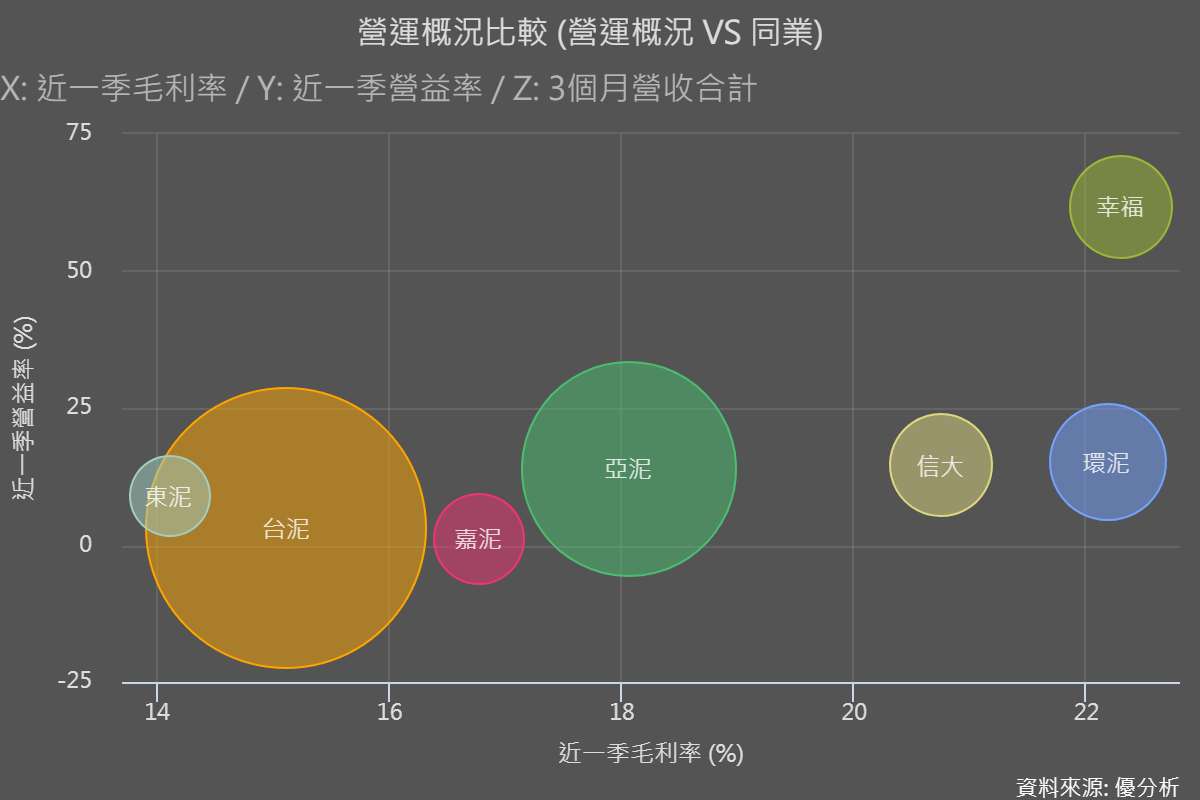

2025 年 9 月,台灣主要水泥業者營收多呈月增但年減,反映公共工程與交屋進度帶動出貨回溫,但整體仍受中國需求疲弱與進口競爭影響。

台泥(1101-TW) 與亞泥(1102-TW) 營收回升;嘉泥(1103-TW) 靠旅宿收益穩定;環泥(1104-TW) 受石膏板帶動成長;幸福(1108-TW) 月營收小幅回溫但仍年減;信大(1109-TW) 受公共工程支撐;東泥(1110-TW) 則以土地與再生事業維持增長。

台泥(1101)

在 2025 年 9 月單月營收為 133.07 億元新台幣,較 8 月增加約 8.93%,但較去年同月小幅下降約 0.13%;前九月累計營收達 1,094.38 億元新台幣,較去年同期成長約 3.64%。

台泥成立於 1946 年,是台灣規模最大的水泥與預拌混凝土生產商,台灣產能約 1,040 萬噸、市佔率約 35%–40%,在中國則為第六大水泥業者,並位居全球第十二大(僅以水泥產能計)。 傳統水泥與熟料事業仍是集團主要現金來源。

近年集團積極透過併購與轉投資進行產業轉型,將歐洲與土耳其的低碳水泥資產(Cimpor 與 OYAK)納入版圖,使歐非地區營收比重提高至約 35%–40%。 此外,集團也正發展綠電、儲能、電池與充電樁等能源科技業務,期望在減碳趨勢下建立新成長動能。不過,中國水泥需求偏弱仍壓抑量價,和平電廠獲利受燃料與電價落差影響而呈現波動,加上 2025 年 7 月電池廠火災引發的大額一次性損失與後續重建資本壓力,整體財務彈性短期承受考驗(相關文章)。

亞泥(1102)

9 月單月營收為 63.88 億元新台幣,較 8 月增加約 12.79%,但較去年同月減少約 1.66%;前九月累計營收約 531.49 億元新台幣,較去年同期下滑約 4.12%。

亞泥為台灣第二大水泥廠、市佔率約30%,年產能約 500 萬噸;並為中國前十大水泥之一,年產能約 3,300 萬噸。除水泥外,公司事業亦涵蓋電力、不鏽鋼與運輸等領域,並透過垂直整合與轉投資分散營運風險。

成長動能來自中國地區在近年實施的錯峰停窯與限產措施,使水泥供給收縮、價格回升,帶動每噸毛利明顯改善;台灣方面,公共工程與科技園區建廠需求支撐國內出貨量,同時電力事業受惠於燃氣成本下降與新增採購契約,提供穩定現金流。公司在低碳轉型方面也進展明顯,為台灣首家全品項取得碳足跡證明並通過 SBTi 近程 1.5°C 目標審查,推動低碳水泥產品以應對未來碳費制度。反傾銷稅的實施亦在短期內改善台灣市場的供需結構。

然而,中國房地產市場疲弱導致水泥需求復甦不確定,若產業減產共識鬆動,價格回落風險仍在;燃料價格波動、台灣房市信用管制、以及投資評價與匯率變動等外部因素,都可能影響整體獲利表現。未來隨碳費與環境成本上升,仍需持續關注成本轉嫁能力與國際競爭力。

嘉泥(1103)

9 月營收為 2.35 億元新台幣,較 8 月小幅下降約 0.83%,較去年同期減少約 6.02%;前九月累計營收為 22.45 億元新台幣,較去年同期成長約 1.42%。

公司多角化經營,除水泥經銷外,還布局裝卸倉儲、房產租賃與旅宿等,其中沖繩 Hotel Collective 的高住房率與提升的平均房價推升 RevPAR (可售房間平均收入)與毛利,公司表示飯店一樓之商業空間出租率已達 約 65 %,租金將成為後續毛利貢獻項目。

依 2025 年上半年各事業營收占比分別為:水泥約 40–42%、旅宿約 27–30%、裝卸倉儲約 20–21%、房產租賃約 10%。嘉泥持有台泥股份,過去台泥的股利收入是重要的業外收益來源,但近年貢獻已趨減。

未來發展上,旅宿帶動的體質改善與資產管理的穩定性,加上低碳設備與屋頂太陽能佈建,有助提升長期競爭力;但本地水泥銷售仍受房市政策與景氣影響,越南低價進口壓力未退,碳費上路提高成本,台泥股利與股價波動也可能放大業外損益振幅,旅宿折舊與匯率波動同樣需要留意。

環泥(1104)

9 月營收來到 7.07 億元新台幣,較 8 月成長約 17.3%,年增約 18.05%;前九個月累計營收為 57.83 億元新台幣,較去年同期小幅下降約 1.53%。

環泥主要為台灣在地建材廠商,產品包括:混凝土、 水泥、 石膏板等,以台灣南部台南、高雄、屏東為主要銷貨地區。其中石膏板毛利較高且在台灣的市占高達 94%,目前石膏板在台灣營建材料中滲透率約三成,與矽酸鈣板、水泥板、磚牆、木材互為替代產品;混凝土業務在台南、高雄、屏東區域市占率分別約 20%、19%、24%,公司目前擁有 9 座混凝土廠與 2 座石膏板廠,設計產能約 2,000 萬平方米。

成長動能包括公共工程穩定需求、石膏板新產能與高毛利帶動體質優化、區域大型專案(科技廠辦與公共建設建)帶來出貨;同時,轉投資利永環球科技在壓力感測等領域提供多元動能。風險端則來自建照面積下行所反映的中長期需求轉弱、房市與信用管制壓抑成交、轉投資六和機械受中國汽車產業競爭而獲利下滑、原物料與電價上行及庫存去化壓力,以及國際貿易與關稅變動帶來的不確定性。

幸福(1108)

9 月營收為 3.51 億元新台幣,較 8 月增加約 1.85%,但較去年同期減少約 16.07%;前九個月累計營收為 34.25 億元新台幣,較去年同期下滑約 3.64%。

公司以北部市場為重心,水泥產能位居台灣第三,市占率約 9%,並逐步擴充石灰石、砂石與規格石等石材產線,以較高毛利的產品組合改善體質。主要生產基地為宜蘭東澳與楊梅埔心兩大廠區,另有預拌廠與和仁礦場。

成長動能包括公共建設與住宅政策曾帶動需求、石材產線擴充提升毛利,以及低碳水泥與製程改造帶來的長期成本優化;年內月營收區間大致穩定,9 月略有回溫。但天災對礦場與設備的敏感度高,進口低價競爭仍存,即便反傾銷稅已實施;同時,原料、能源與碳排相關規範推升成本,在成熟市場中需求彈性有限,對價格與獲利形成約束。

信大(1109)

9 月營收為 3.80 億元新台幣,較 8 月增加約 3.93%,年增約 19.49%;前九個月累計營收為 33.35 億元新台幣,較去年同期下降約 5.57%。

公司於台灣與中國皆有產銷據點,並在 2024 年推進 IL 型石灰石低碳水泥研發,取得初步檢驗認證。台灣蘇澳廠年產能約 156 萬噸,中國江蘇南京浦口廠年產能約 210 萬噸。

成長來源包括大型公共工程,如:桃園鐵路地下化與台北捷運環狀線帶來的需求支撐;低碳產品逐步替代 I 型水泥以緩解碳費壓力,以及反傾銷稅對國內出貨的保護效果。不過,碳費、電價與原料波動仍可能壓縮利差,中國市場需求疲弱拖累量價,過往設備改造停窯也顯示營運中斷風險;此外,存貨與存銷比波動代表去化壓力仍需密切管理。

東泥(1110)

9 月營收為 2.27 億元新台幣,較 8 月下降約 4.11%,較去年同月減少約 21.69%;前九月累計營收為 21.42 億元新台幣,較去年同期小幅成長約 3.38%。

公司近年由單一水泥本業轉向「水泥+土地租賃/建設+再生資源」的三支柱模式,聚焦台灣南部市場,並結合高雄地區土地資產與資源再生事業。旗下轉投資公司包含東南投資、東南造紙、東南資產開發、東南高良資源再生與東南實業建設等。

成長驅動包含政府公共建設與南部大型工程(高雄捷運、科學園區與半導體相關)帶來的需求、反傾銷稅改善本土供需與價格、營運轉型落地(高雄廠轉型通路包裝發貨、大發廢棄物理廠取得試運轉核准並推進量產),以及亞灣區約 16,000 坪土地出租給 Costco 並推動商場開發。

然而,房貸緊縮與房市量能轉弱可能壓抑民間建案需求,電價與碳費上升增加成本負擔,區域與產品集中度使營收對南部景氣高度敏感,進口替代與價格競爭仍存,而新廠量產與商場開發的時程與執行也關係到成長能否如期兌現。