2025年5月2日(優分析產業數據中心)

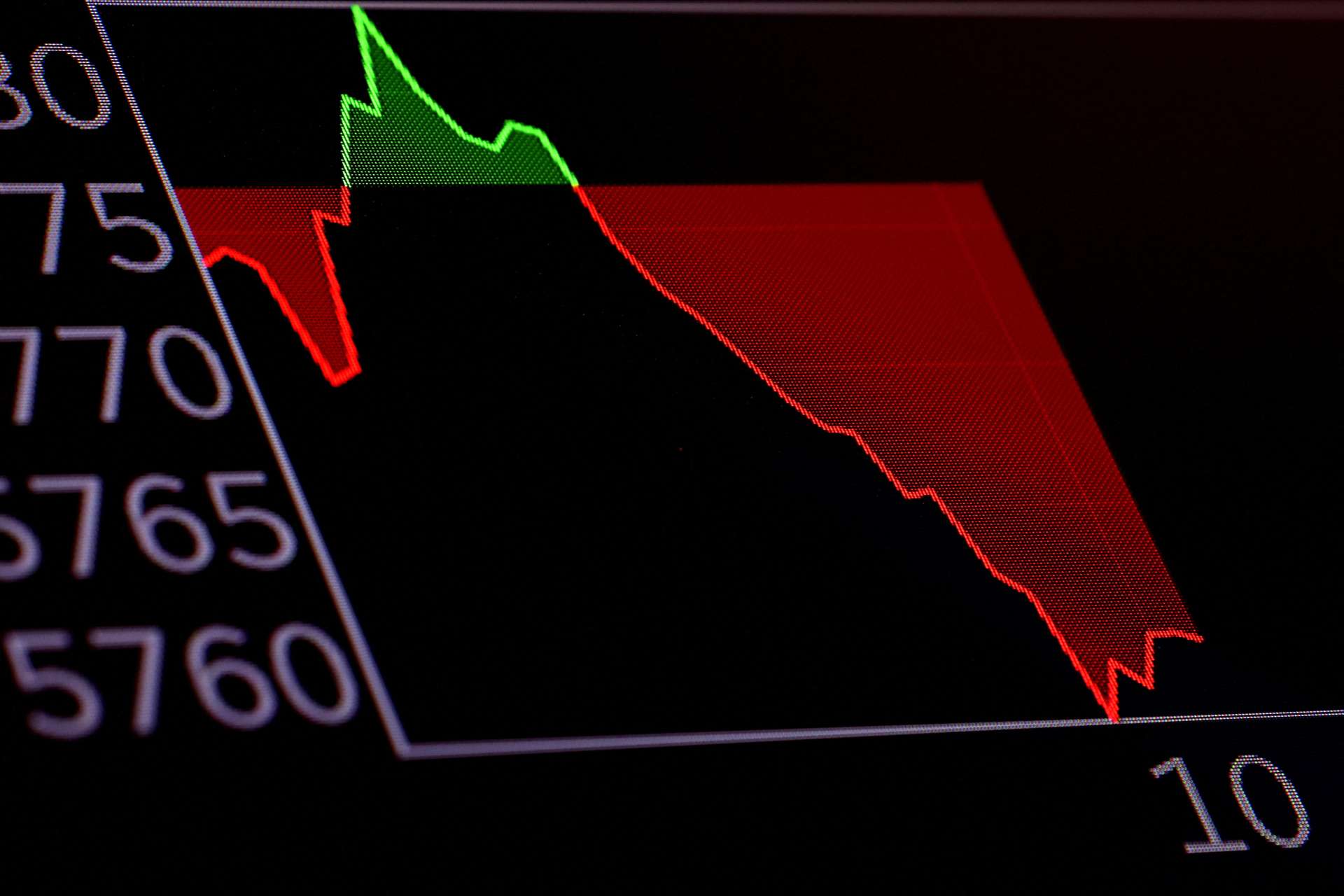

歐元區、美國與中國相繼公布4月採購經理人指數(PMI)數據,顯示出全球總體經濟正面臨同步放緩的格局。

歐洲因服務業表現驟降而進入停滯狀態;美國製造業則受到關稅衝擊再次萎縮;中國則受出口與內需雙重壓力,製造業出現近16個月以來的最大跌幅。

歐元區:服務業信心崩跌,經濟瀕臨停滯

📌根據漢堡商業銀行(HCOB)與S&P Global公布的歐元區初步PMI資料顯示,4月綜合指數自50.9降至50.1,幾乎貼近榮枯分界,低於市場預估的50.3。

📌製造業PMI從48.6升至48.7,創下27個月新高,打破市場原預期的47.5。產出指數也從50.5上升至51.2,為近三年來最高。

📌服務業PMI從51.0驟降至49.7,業務展望指數更從57.8跌至53.1,顯示企業信心嚴重下滑。

儘管製造業已連續近三年處於下滑狀態,但本月出現微幅改善。然而,這波產出增長部分來自於工廠完成先前的訂單。

HCOB首席經濟學家Cyrus de la Rubia指出:「服務業成為拖累歐元區經濟的主因,使整體經濟陷入停滯區間。」

儘管製造業PMI略升至48.7,創27個月新高,產出指數升至51.2,但需求持續疲軟,工作積壓與就業指數同步下降,反映整體動能仍不穩固。

美國:製造業二度萎縮,關稅政策衝擊深遠

📌美國供應管理協會(ISM)公布的製造業PMI顯示,指數從49.0下滑至48.7,創下五個月新低。

📌製造業PMI由3月的49.0降至4月的48.7,創下五個月來最低水平。這一數據低於50,意味著製造業正在收縮。

📌製造商支付的投入成本價格指數升至69.8,為自2022年6月以來最高水準,高於3月的69.4,顯示原物料成本仍在上升。

📌供應商交期指數上升至55.2(高於50代表交貨變慢),表面上看似需求強勁,實則反映供應瓶頸。

川普總統4月初啟動的「解放日關稅」涵蓋幾乎所有貿易夥伴,對中國商品課徵高達145%的關稅,使製造商供應鏈混亂、成本上升。

受訪企業普遍反映「報關與成本計算複雜不清」、「進口貨物全面暫停」、「國內供應商趁勢漲價」。

供應商交貨時間雖延長,但這是企業為搶在關稅正式生效前提前採購所致。ISM指出,這並非實質需求成長,而是「前置進口」的短期行為。

就業市場也感受到壓力,4月底一週初領失業救濟人數增加18,000人至24.1萬人,連續申請人數也攀升至191.6萬人,為2021年11月以來最高,顯示企業開始縮減人力,勞動市場動能出現疲態。

UPS更宣布將裁撤2萬名員工並關閉73間配送中心,反映出企業在關稅與成本雙重壓力下採取縮編措施。

中國:工廠活動創16個月來最大跌幅,內需與出口雙低迷

📌中國國家統計局公布的官方PMI資料顯示,4月製造業PMI從50.5驟降至49.0,低於預期的49.8,創2023年12月以來最低。

📌非製造業(含服務與建築)PMI也從50.8降至50.4,接近萎縮邊緣。

此一結果反映出,在川普政府大幅加徵關稅後,原本為「搶運」提前出貨的策略已無以為繼。

出口訂單指數跌至2012年以來最低,顯示外需劇烈萎縮;加上中國國內面臨通膨偏低、收入停滯與房市低迷,內需同樣無力支撐。

資本經濟學公司中國經濟學家Zichun Huang指出:「儘管政府加碼財政刺激,但在對外貿易惡化的情況下,今年經濟增長恐怕僅能達到3.5%。」

中國當局正在推動新一輪財政與貨幣政策,包括降息與降準等措施。國家發改委已預告第二季將推出更多有針對性的支援政策,以減緩出口動能下滑對經濟的衝擊。

全球三大經濟體齊陷壓力,政策動向成未來關鍵

此次PMI數據顯示歐洲、美國與中國三大經濟體已同步進入成長壓力區間,且影響來自於相同的核心因素,外部貿易環境的不穩與內部需求動能不足。

特別是在川普政府貿易保護主義抬頭之際,全球供應鏈再次面臨重構壓力,企業紛紛採取觀望態度。

未來經濟是否能穩定回升,將高度依賴政策面回應的速度與力道,包括歐洲是否會擴大財政支持、美國是否調整其關稅立場,以及中國是否能有效刺激內需。

企業與投資人應密切關注這些政策動向,並提前因應可能的外部風險。