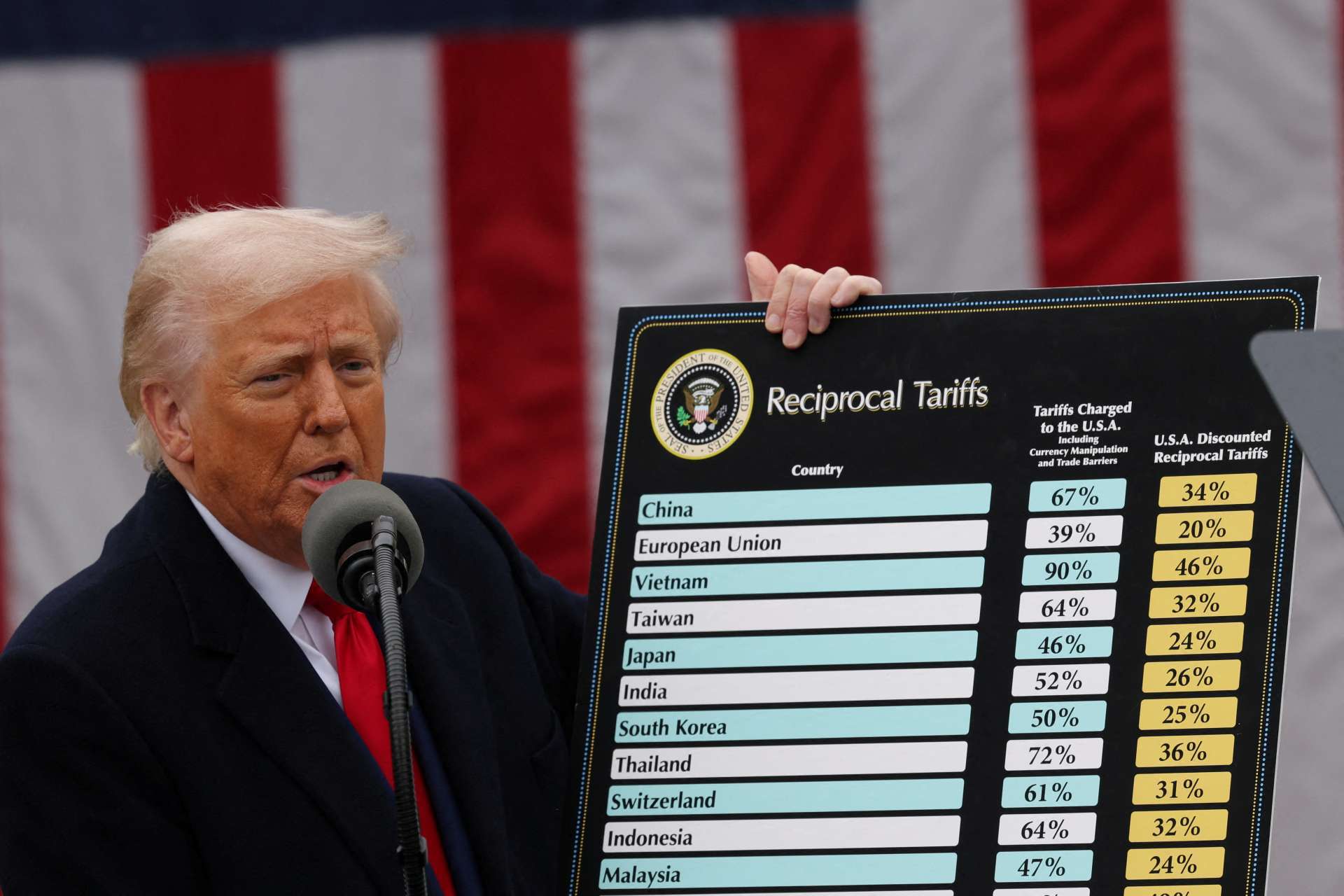

2025年4月8日(優分析產業數據中心) - 川普政府再次以一紙關稅新政震撼全球市場。這次引發熱議的,不僅是對所有進口商品一律課徵10%基礎關稅的政策宣示,更是其背後一套備受爭議的「對等關稅」計算公式。

該政策主張,為確保公平對待,美國應根據與各國的貿易逆差,施以「對等」的關稅調整,然而這個看似公平的設計,卻意外揭開學界與政界對其背後邏輯的強烈分歧。

傳聞中的計算公式

根據川普政府公佈的公式,對等關稅的計算方式是:將美國與某國的商品貿易逆差,除以該國對美國的出口額,再將該百分比減半,並設立10%為最低稅率門檻。這一設計意圖對那些對美出口多、進口少的貿易夥伴加重課稅,藉此平衡美國長期以來的貿易赤字。

但這個公式在實務上的應用,卻導致了一些極端結果,引發國際社會反彈。

在一些較為貧窮的國家,例如馬達加斯加因無力大量進口美國商品,儘管對美出口僅有7.33億美元,卻被課以47%的高額關稅;萊索托與柬埔寨也分別面臨50%與49%的稅率。

對於富裕國家如歐盟來說,這種算法也產生了20%的懲罰性關稅,遠高於世界貿易組織計算的歐盟平均關稅率5%。這導致歐盟產品進入美國市場的成本大幅增加,但是美國產品進入歐盟市場的成本不變,相對較低,這樣就很容易作出“數字上”改善美國對歐盟逆差的政績。

根據最新貿易數據,歐洲聯盟(EU)持續對美國保持顯著的貿易順差。2025年1月,歐盟對美國出口商品總值達467億歐元,進口則為305億歐元,形成162億歐元的貿易順差。這一趨勢已持續多年,近幾個月歐盟對美的單月貿易順差甚至穩定維持在逾120億歐元的水準。

汽車及其零組件是美國貿易逆差中的關鍵項目。2024年,美國自歐盟進口汽車零組件的總值達220億美元,遠高於其對歐盟僅有的62億美元出口。

爭議浮現:到底是數學公式算錯了,還是政治考量

值得注意的是,這套政策在理論基礎上的爭議也逐漸浮上檯面。芝加哥大學教授布倫特・尼曼(Brent Neiman)近期在《紐約時報》撰文,指出川普政府援引其與其他三位經濟學者共同研究的學術論文來支持這套關稅制度,但在公式應用上出現重大誤解。他指出,若使用其研究中更接近95%的「進口占比」參數,計算出的關稅水準應僅為目前的四分之一。

不過,川普政府方面則強調,該政策是出於對美國產業與勞工的保護考量,尤其是在多年處於貿易逆勢下,對等稅率是「恢復公平競爭環境」的必要手段。白宮貿易顧問團隊指出,許多國家長期對美國商品設下各種關稅與非關稅障礙,而美國的開放市場政策反倒使本土企業面臨不對等競爭,對等關稅正是用以平衡這種失衡的工具。

川普總統也在近期的記者會中表示:「這不是懲罰他國,而是保護美國。我們只是要求別人用我們面對的方式來對待我們。」他堅信此舉將刺激製造業回流美國、創造更多本土就業機會,並重建美國在全球貿易中的談判主導權。

市場評論

不過,國際商會(ICC)主席John Denton、Peterson Institute高級研究員Mary Lovely,以及Eurasia Group全球宏觀經理Robert Kahn等國際專家則表達不同看法。他們警告,這樣的政策不僅可能惡化與貿易夥伴的關係,更會對非洲與東南亞等發展中國家造成嚴重傷害。Lovely甚至將這種關稅邏輯比喻為「用體重除以年齡來治療癌症」,突顯其缺乏方法論基礎。

儘管如此,從川普一貫「美國優先」的政策風格來看,這項關稅制度可能僅是更大規模經濟民族主義的開始。下一步會否引發全球報復性關稅與貿易戰升溫,仍有待觀察。

面對這套極具爭議的公式與政策方向,不得不問——關稅真的能靠數學解決嗎?