當中國的製造業陷入一場全面的價格戰,北京正試圖再次出手,進行產能出清。

共產黨領導人本月承諾加強對激進價格競爭的監管,官媒更以罕見語氣警告「惡性價格戰正在損害經濟」。這番表態讓市場預期,當局或將啟動一場新的供給側改革,以對抗當前揮之不去的通縮陰影。然而,這一次,改革將更加複雜,風險也更高。

失業難安置,改革風險升溫

這一輪政策動向,讓人想起上個十年初期的供給側改革。當時中國為了終結工業品價格長達54個月的下跌,透過強力行政手段大幅削減鋼鐵、水泥、玻璃與煤炭的過剩產能,並配合棚戶區改造項目吸納轉移勞動力,被視為經濟穩定的成功操作。

如今,北京可能再次複製這一策略。分析人士指出,中共中央釋出的訊號與當年頗為相似:針對價格戰、強調穩增長、強調產業健康發展。但多位經濟學者也警告,今日的結構性挑戰已與2015年大不相同:

🚩結構困境一:難以再現「失業可安置」的奇蹟

中國現在的製造業不像以前那麼需要人力,加上出口企業和國企都在裁員、降薪,青年失業率已達14.5%。和2015年不同,那時候政府靠大規模的棚戶區改造,把被裁掉的工人安排到建設項目中,讓就業衝擊沒那麼大。但現在房地產市場低迷,消費也疲弱,其他產業根本吸納不了這麼多人。

澳洲蒙納許大學的經濟學教授He-Ling Shi表示:「這一輪供給側改革遠比2015年困難得多,失敗的可能性很高。一旦失敗,整體經濟增長恐將下滑。」

🚩結構困境二:中央與地方動機出現錯位

與過去行政出清重資產國企不同,這一輪要整頓的多為新能源、先進製造等新興產業,而大多由民營企業主導。這些企業仰賴的是地方政府提供的低利貸款、稅收優惠與廉價土地。

一位政策顧問指出:「地方政府在推動經濟轉型的過程中,鼓勵企業投資這些新產業。問題不在於升級本身,而在於全國都在追同樣的方向。」這些激勵機制使地方官員更傾向於扶持企業壯大,而非協助中央「去產能」。

新焦點產業:從政策明星到價格戰戰場

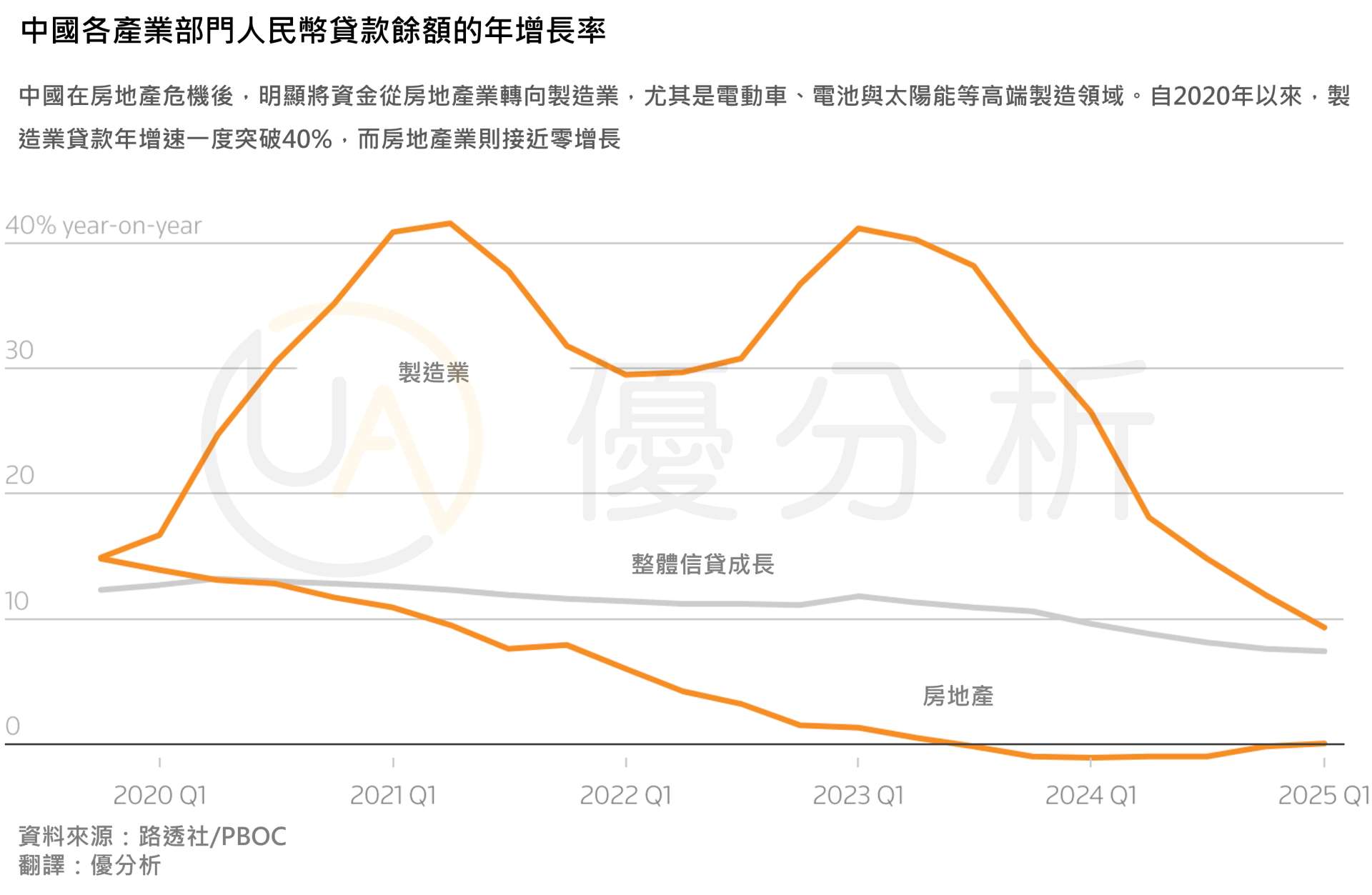

北京當前可能首先針對被官媒點名的三大產業:汽車、電池與太陽能板。這些曾被視為中國經濟轉型「新三樣」的產業,在2020年代初期因應房地產危機而獲得大量政策與資本支持,迅速擴張,卻也成為今日價格戰最激烈的戰場。

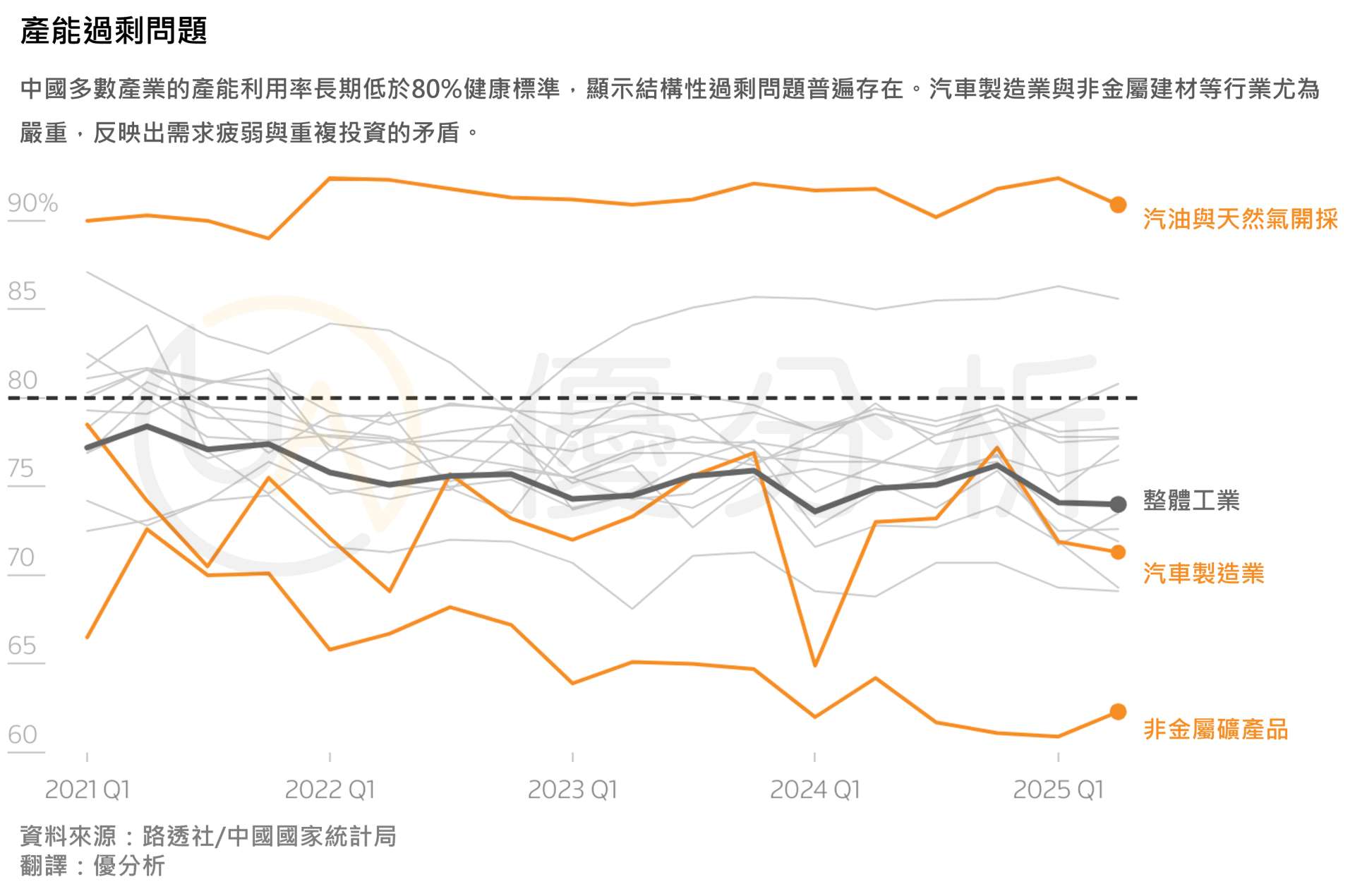

法國興業銀行的分析指出,目前多數產業的產能利用率皆低於80%的「健康」水平,反映出內需疲弱與過度投資的結果。歐美官員則多次表達擔憂,認為中國的投資導向型成長模式正在向全球市場傾銷廉價商品,威脅本國產業。

改革空間有限,刺激需求才是關鍵

儘管各界預期中共中央政治局月底召開會議時可能針對產業發展發出更多指導原則,但市場普遍不認為會出現具體而明確的實施方案。經濟學家認為,北京為了維持約5%的年增長率,去產能政策將採取審慎、逐步推進的節奏,密切觀察外溢效應。

「地方政府的阻力會使這場改革變得非常緩慢,」北京大學經濟政策研究所副主任閻塞指出,「如果不配合刺激需求,去產能本身無法終結通縮壓力。」

當前,中國的PPI已連續第33個月下降,通縮已非局部現象。雖然過去的成功經驗提供參考,但結構性矛盾的加劇、就業吸收能力的下降、以及地方與中央目標的不一致,都使這場改革充滿挑戰。從削減產能到提振內需,中國經濟仍需在維穩與改革間小心拿捏。