2025年4月16日 (優分析產業數據中心)

美國總統川普在4月10日簽署了一道行政命令,矛頭直指中國在全球船舶與海運設備市場的壟斷地位,明言要砸下大錢重建美國造船實力。

這項命令不只是喊話,更搭配一連串具體措施,顯示出美方在海運與製造供應鏈上的「戰略反擊」。

為什麼美國要急著重振造船業?

川普的說法很直接:「我們以前一天造一艘船,現在一年都造不到一艘。」雖然帶有誇飾,但事實也不遠。

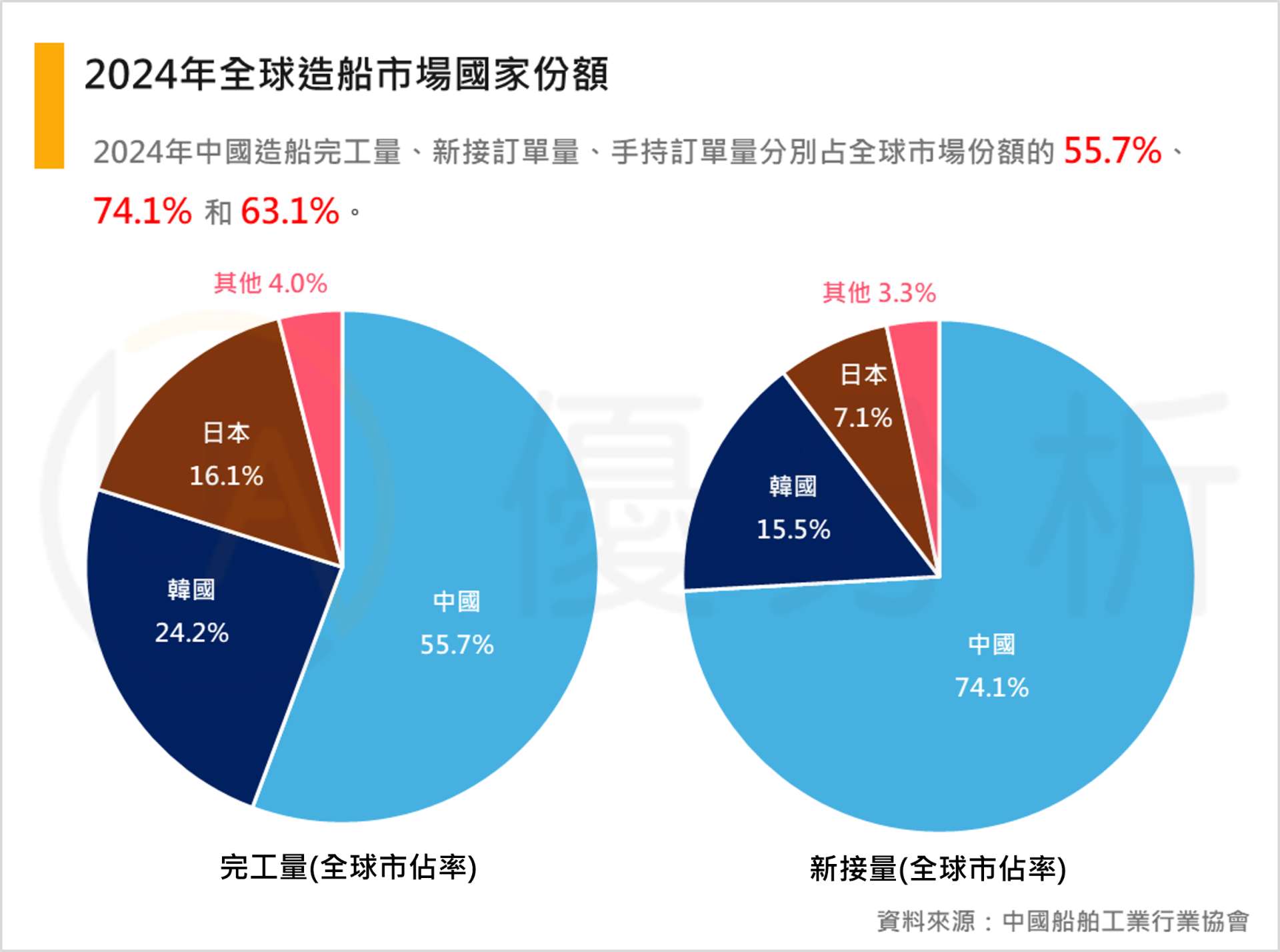

根據CSIS(戰略與國際研究中心)的數據,美國2024年在全球商船製造的市佔率不到1%,中國卻高達近50%,這個落差讓美國政界和軍方越來越擔心。

這次行政命令提出幾個核心做法:

1. 成立「海事安全信託基金」,透過關稅、費用或罰款來穩定提供造船資金。

2. 鼓勵私人投資造船相關設施,例如修船廠與乾船塢。

3. 強化國內供應鏈,降低對外部、尤其是中國零組件的依賴。

換句話說,美國不只是想要重振造船產能,而是想從基礎設施、產業鏈到資金面,打造一個能長期抗衡中國的完整體系。

這會不會引發新的貿易摩擦?

可以說,不只會,現在其實已經開始了。

這份命令也要求美國貿易代表(USTR)研擬對中國製造的船岸起重機、貨運設備等加徵關稅。不只針對「中國製」,甚至連「被中國人控制或影響」的外國廠牌也列入考慮,範圍非常廣。

此外,美方還打算對掛中國旗、或用中國造船的貨輪,徵收高額停靠費(可能高達百萬美元),並呼籲盟國跟進。這一來,就不只是美國單邊措施,而是有可能演變成全球「去中化港口網絡」的成形。

這背後的訊號很明確:美國要用產業政策來限制中國的全球影響力,而不是只靠軍事或外交手段。

那這樣對美國內部跟供應鏈會有什麼影響?

雖然政策目的是提升國安與產業韌性,但在美國國內,反對聲音也不小。特別是出口商、港口城市、物流業者都在擔心幾件事:

⚠️ 停靠費會轉嫁成本,讓物流費用上升,進一步推高通膨。

⚠️ 船商可能避開美國港口,改走墨西哥、加拿大後再用陸路進美,影響美國本土港口就業。

⚠️ 港口設施的現代化不足,就算政策上有補助,也未必能短期內見效。

目前USTR表態,會根據公聽與意見回饋「調整實施內容」,真正的細節與懲罰機制要等到4月17日才會正式公布。