2025年4月15日 (優分析產業數據中心)

國際海事組織(IMO)最近通過了一項重大決議:從 2028 年開始,全球的船舶如果碳排放超過標準,就得繳納高額罰金。這項新規預計會對整個供應鏈、能源市場,甚至各國間的貿易關係,產生一連串影響。

碳費機制啟動,海運成本重估

根據這次 IMO 的規定,船舶碳排如果超出核定門檻,每多排一公噸就要繳 380 美元的罰金,如果超過更嚴格的標準,還要再多加 100 美元。粗估這樣的機制,到 2030 年可能會創造出 400 億美元以上的碳費收入。

這不只是一筆罰款而已,它會直接影響整條供應鏈的成本結構。以往我們從亞洲出口產品到歐洲,或從美國進口農產品到亞洲,運費大概是計算「燃油 + 貨量 + 時間」三個要素,未來還要再加上一筆「碳排罰金」,對供應鏈來說,這可能意味著成本上升、交貨策略得重新設計,使得企業不得不重新評估物流策略。

美國退席、島國棄權:碳費機制揭示地緣氣候裂痕

這件事其實不是單純的環保議題,背後牽涉到的是各國的利益平衡。

美國在會議中高調退席,而選擇退席的原因很直接:他們認為不應該對船運課碳費,甚至警告其他國家不要支持,否則將會採取報復性措施。

而原本支持更嚴格碳稅的小島國——像是萬那杜也選擇棄權,理由則是「這項協議根本不夠力」,無法讓航運業走上真正符合《巴黎協定》1.5°C 控溫目標的減碳路徑。中國、巴西、沙烏地阿拉伯等國則強烈反對更嚴格的徵稅方案,因為他們擔心這會拖累本國出口與產業發展。

換句話說,雖然大家都說支持減碳,但在「怎麼減、誰來付」這些問題上,各國態度其實大相逕庭。

碳費制度催生新商機:誰能搶下航運新動能?

這項制度最大的附加效果,可能是加速清潔燃料市場的成形。

根據新規定,如果船隻碳排低於標準,還可以拿到「碳權」去賣給其他不合規的船隻,這等於建立了一個全新的碳交易市場。這對那些提前佈局清潔燃料的船公司來說,可能是一大機會。

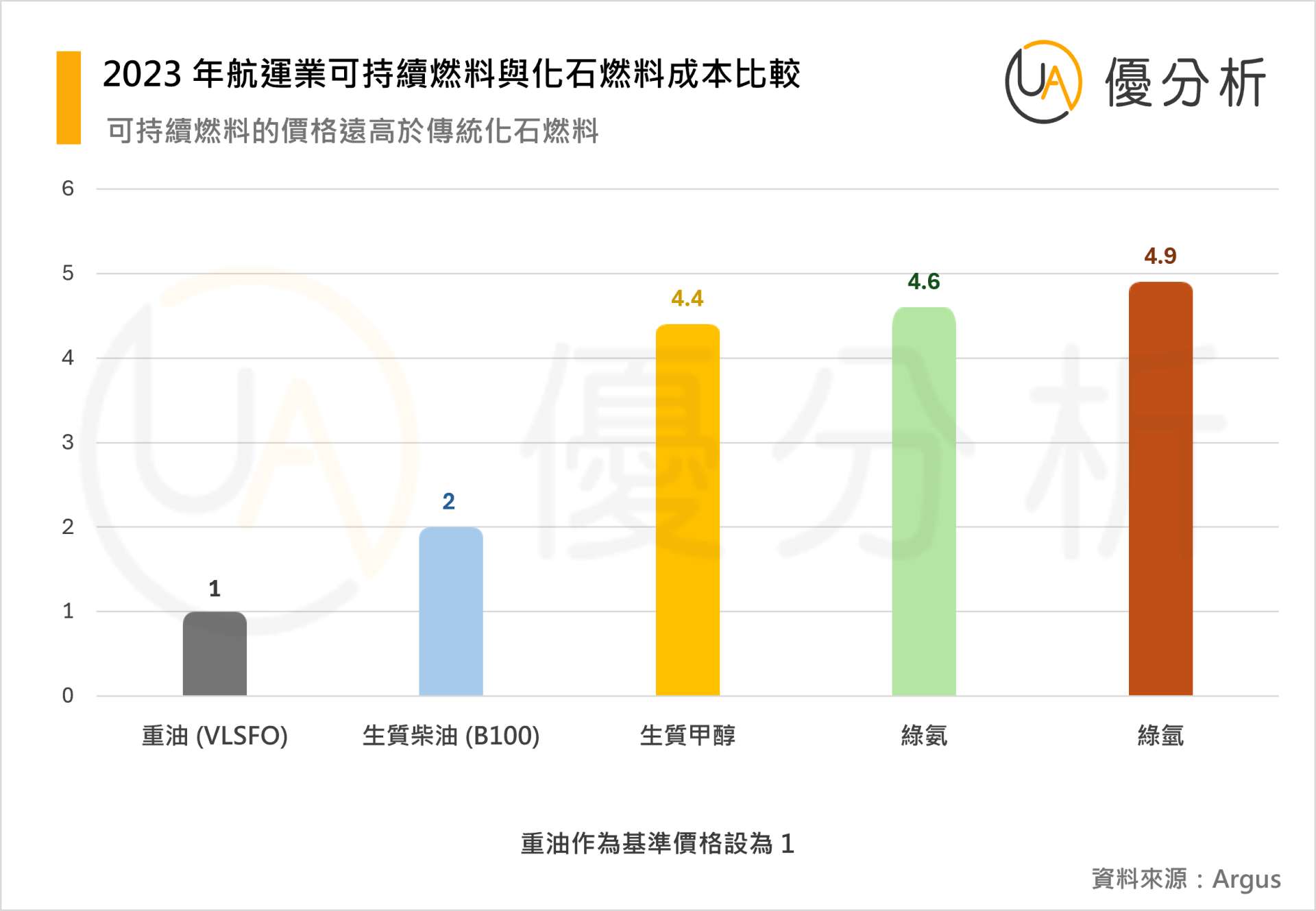

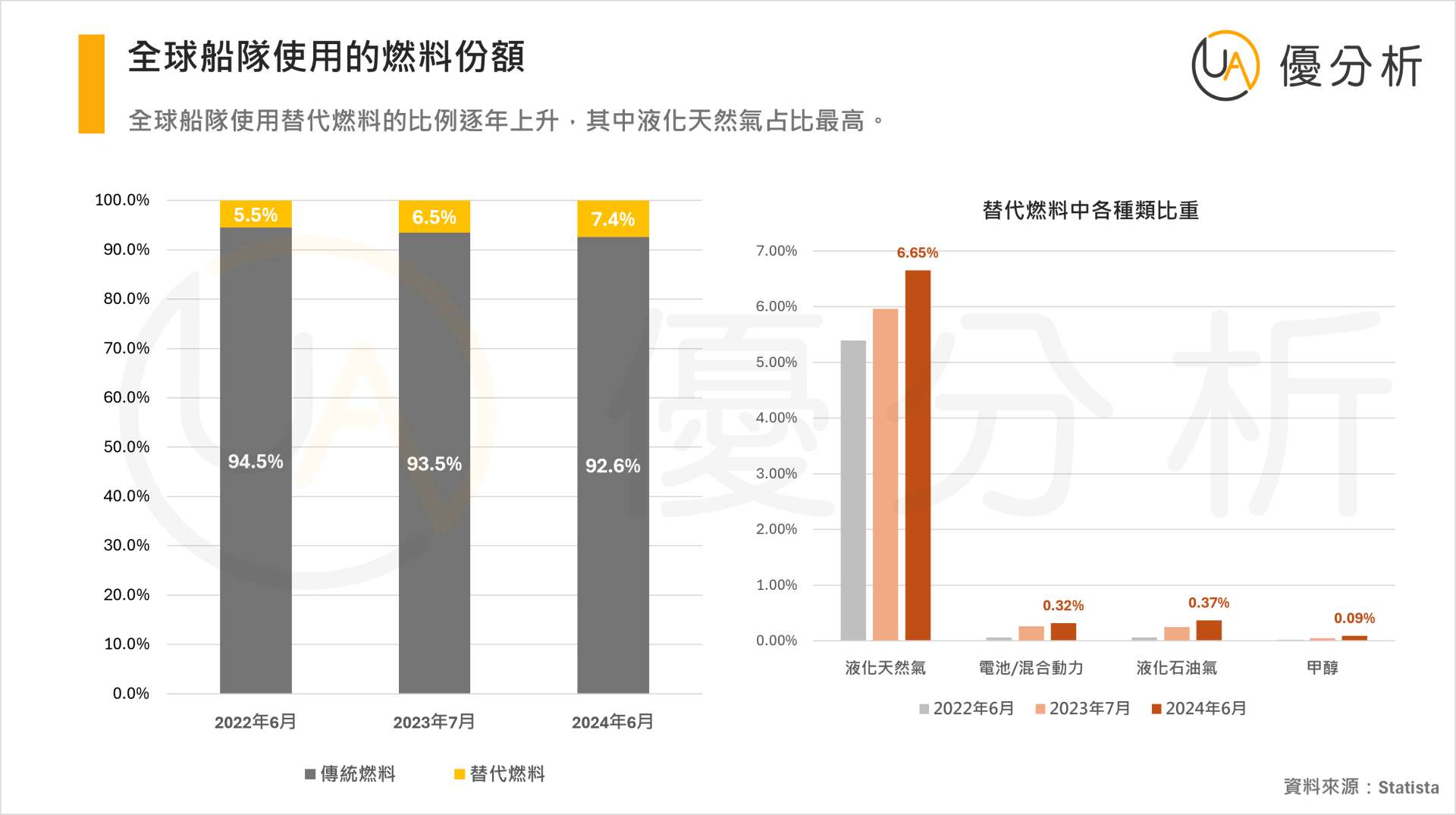

目前比較常見的替代燃料有液化天然氣(LNG)和第一代生質燃料,不過這些燃料其實也不是完全無碳,甚至還被批評會影響糧食與生態。

環保團體則認為,未來最具潛力的方案其實是「綠氫衍生燃料(e-fuels)」,但問題是這些燃料現在價格高、產能少,還沒有辦法大量商用。

所以我們可以預期,接下來幾年內會看到一波清潔燃料的研發熱潮,各國政府和能源企業可能會投入更多資源去搶佔這塊新市場。