2025年4月3日 (優分析產業數據中心)

自2017年起,荷蘭成為全球最早推動「零補貼(zero subsidy)」離岸風電競標制度的國家之一。當時開發商不再需要政府提供電價補貼,只需自行承擔建設與營運風場的成本。

這種模式曾吸引多家國際能源企業參與,被視為能源轉型的里程碑。

零補貼模式失靈,投標熱度下降

然而,隨著建設成本上升、利率攀升與電力價格波動加劇,曾經被視為業界典範的零補貼模式,正逐漸失去吸引力。

荷蘭政府近日釋出訊號,正積極檢討補貼政策,以確保其離岸風電擴張目標不致受阻。北海三個新風場的即將拒辦的招標案,目前投標意願「非常低」。

而能源巨頭Eneco與丹麥的Ørsted已明確表態不會參與9月的招標,理由是「在沒有補貼的情況下無法建立可行的商業模式」。

荷蘭何以能撐起零補貼制度?

荷蘭之所以能夠自2017年以來維持零補貼模式,主要有以下幾個關鍵因素:

💠天然條件優勢:荷蘭位於北海沿岸,具備穩定強勁的風力資源,是開發離岸風電的理想地點。

💠政府完善的基礎建設規劃:荷蘭政府採取「中央規劃、私人投資」模式,負責風場選址、環評與海上輸電設施的建設,開發商只需承擔風機建設與營運,有效降低投資風險。

💠技術進步與成本下降的時機:2017至2021年間,風電技術快速成熟,風機單機容量大幅提升,帶動單位發電成本快速下滑。

💠電價具吸引力:在零補貼政策剛推動時期,歐洲電價偏高且穩定,使開發商能透過市場售電獲利,維持項目可行性。

💠政府政策信用與市場制度透明:荷蘭具高度公信力的政策環境與資料開放機制,使企業能準確預期風場投資風險。

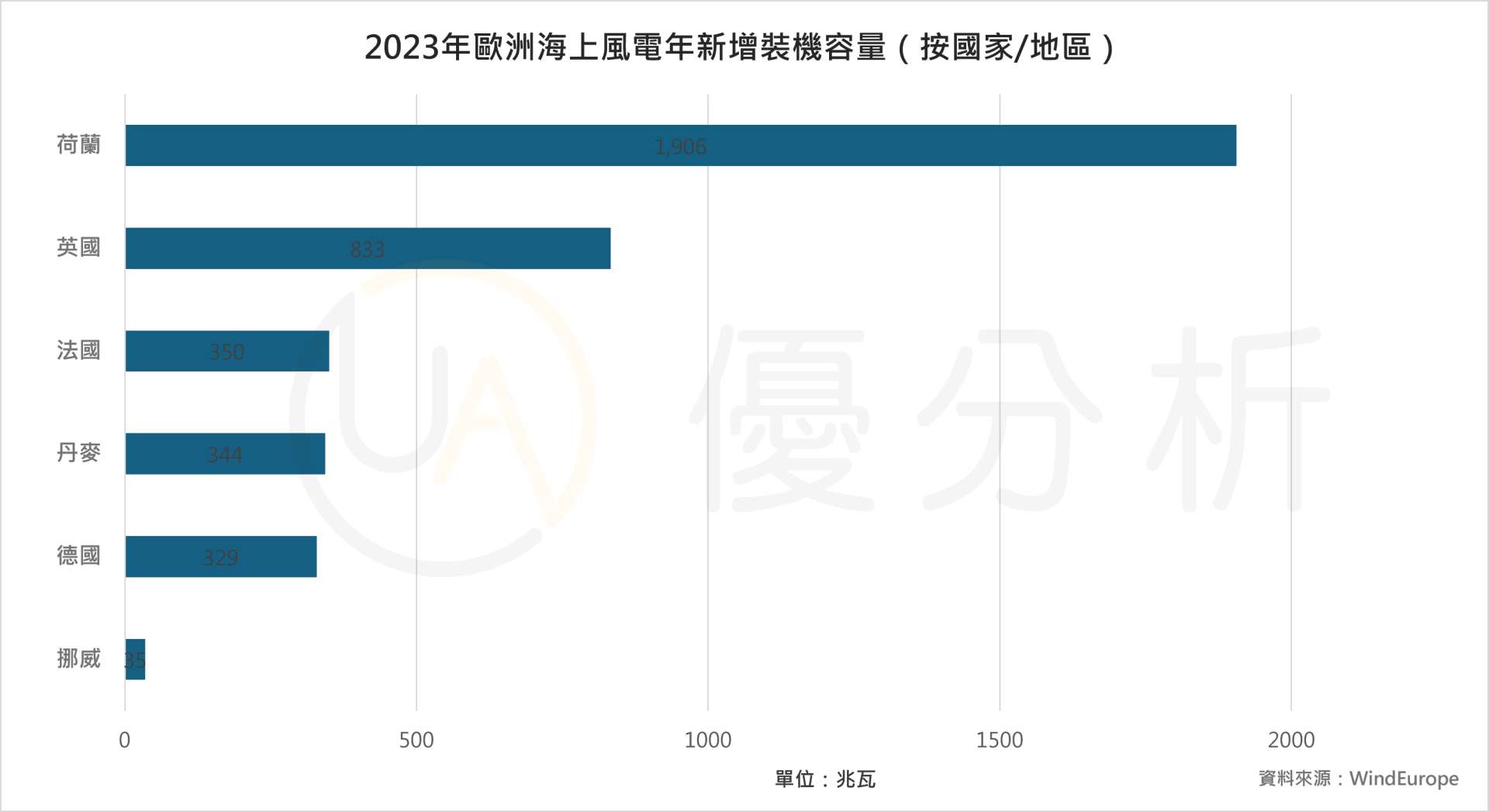

※根據圖表顯示,2023年荷蘭以1.9 GW的新增裝機容量高居歐洲海上風電之首,顯示其在離岸風電推動上的領先地位,也反映過去數年即使在零補貼模式下,仍能有效推動大型開發案的實績。

政府擬調整制度,引入價格保障機制

荷蘭原訂於2030年將離岸風電裝置容量從4.7 GW擴增至21 GW,但去年已將目標延後至2032年,原因包括成本上升、供應鏈壓力與政策審批延遲等挑戰。此次招標困境,更突顯產業轉型需要更靈活且穩定的政策支持。

但荷蘭氣候部發言人指出,市場環境已發生重大變化,政府正考慮為潛在投標者提供更多保障與穩定性。雖然9月的風場標案變更幅度不大,但長期來看,可能會採用「差價合約(Contracts for Difference, CfD)」制度。

📌差價合約(Contracts for Difference, CfD)

是一種政府與能源開發商之間簽訂的價格保障機制,主要用來降低再生能源投資的市場電價風險。

其運作方式是由政府設定一個「協議電價」,當市場電價低於協議價時,政府會補貼開發商差額,以保障其收入;反之,若市場電價高於協議價,開發商則需將多出的收入返還給政府。

這樣的制度能確保企業在電價波動下仍有穩定收益,同時也避免政府過度補貼,有助於推動長期可行的綠色能源專案。

目前英國已成功透過CfD推動離岸風電規模化,德國與法國也陸續採用類似機制,而荷蘭則正考慮導入CfD,以取代近年招標遇冷的零補貼制度。

未來展望

隨著市場環境快速變遷,荷蘭重新引入補貼機制勢在必行,短期內可能透過調整招標條件提供開發商更多保障,而中長期則傾向導入「差價合約」等價格穩定機制。

若能妥善設計這些制度,不僅有助於穩定投資者信心,也能為其他面臨類似困境的國家提供政策借鏡。

未來荷蘭能否維持其在歐洲離岸風電領域的領導地位,將取決於其是否能在「市場機制」與「政策支援」之間取得新平衡。