美國目前超過90%的處方藥屬於學名藥,但只佔總藥品支出的17%。

品牌藥價格大多早已透過商業或政府協議固定,無法轉嫁。

不像品牌藥廠具有定價權所以利潤豐厚,學名藥製造商原本的利潤就很微薄,在無法轉嫁又吸收不了成本的情況下,如果關稅施行下去,絲毫沒有生存空間。

在美國,每10筆處方中有9筆是學名藥,但這些讓醫療系統得以節省成本的「平價英雄」,卻面臨來自貿易戰的沉重壓力。當政府揚言對印度與中國進口藥品課徵高額關稅時,業界警告:這將使原本利潤微薄的學名藥廠難以為繼,藥價恐怕最終還是回到患者身上。

學名藥市場之所以得以壓低價格,仰賴的正是薄利多銷與高度全球化的製造供應鏈。根據報導,美國目前超過90%的處方藥屬於學名藥,但只佔總藥品支出的17%。單純就數據來看,這個產業一旦成本上升,便很難透過價格調整轉嫁給市場。正如業內人士所指出,這些藥廠根本沒有空間提高售價。

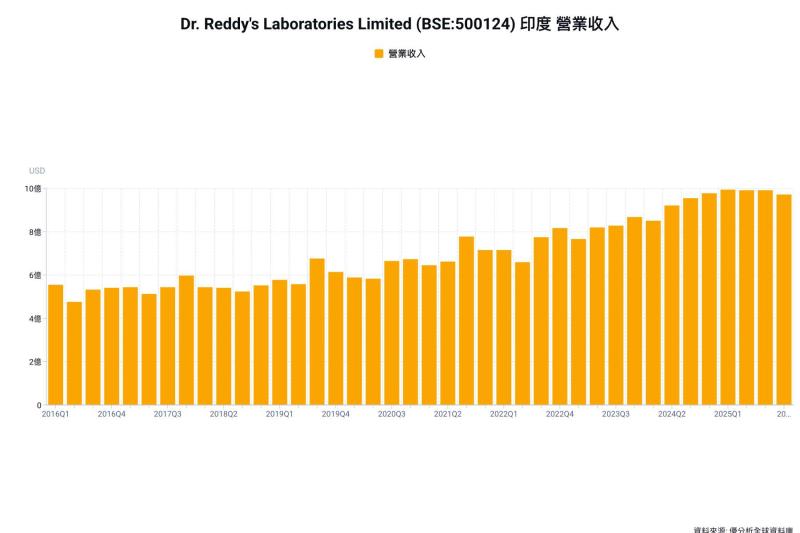

舉例來說,若針對印度來的藥品加徵25%的進口關稅,實際將轉化為17.5%的成本增加,這對本已在生存邊緣掙扎的製造商來說,是難以承受的重擔。相對於品牌藥可以倚靠獨占地位調整售價,學名藥廠往往在激烈競爭與價格壓力中維持微利,任何額外成本都可能直接衝擊營運與供貨穩定。

這樣的政策風險,讓業界陷入兩難。一方面,美國政府希望藉由提高進口藥品關稅,促進國內製藥產能回流;另一方面,這也可能讓低收入民眾與年長患者首當其衝,因為他們仰賴的正是價格可負擔的學名藥。

更棘手的是,藥廠無法將關稅成本簡單「加在藥價上」。根據Eli Lilly執行長的說法,品牌藥價格大多早已透過商業或政府協議固定,即使面對成本上升,也只能自行吸收,而非轉嫁給保險公司或消費者。對學名藥廠而言,這種無法轉嫁的壓力更為劇烈,因為他們缺乏品牌藥那樣的定價彈性與談判籌碼。

雖然目前部分藥廠已選擇加快進口節奏、提前囤貨,以緩解短期衝擊並穩住2025年的財務預期,但若關稅成為長期政策,勢必將重塑產業結構與資源分配。在價格無法調整的前提下,未來可能出現的選項,包括裁員、削減研發投資,甚至退出部分低毛利市場。

而這一切,最終都可能影響患者的用藥選擇與健康權益。