2025年4月17日(優分析產業數據中心)

在近期美國針對進口藥品加徵關稅的舉措引發各界關注之際,部分分析人士指出,關稅政策的核心目的並非實際執行,而是為了施壓藥廠與健保單位坐下來談判,縮小美國與其他國家藥價之間的差距。這背後藏有什麼樣的政治經濟邏輯?對藥價、研發及病患又可能帶來哪些連鎖影響?以下為詳細分析。

關稅真的會讓藥價上漲嗎?

根據美國政府於週一提出的監管文件,川普政府已對藥品展開國安調查,藉此論證美國有必要透過關稅來推動國內製藥產能。然而,由於美國的藥品價格通常由健保公司和藥廠協商決定,病患支付固定的共付額或依比例負擔的共保比例,因此藥廠在短期內傾向自己吸收關稅成本,避免轉嫁給病患。

耶魯大學藥品定價專家Melissa Barber表示:「專利藥品的價格通常已設在市場可承受的最高價位,因此製藥商不太可能因關稅而進一步調漲價格。」

關稅的真正目的

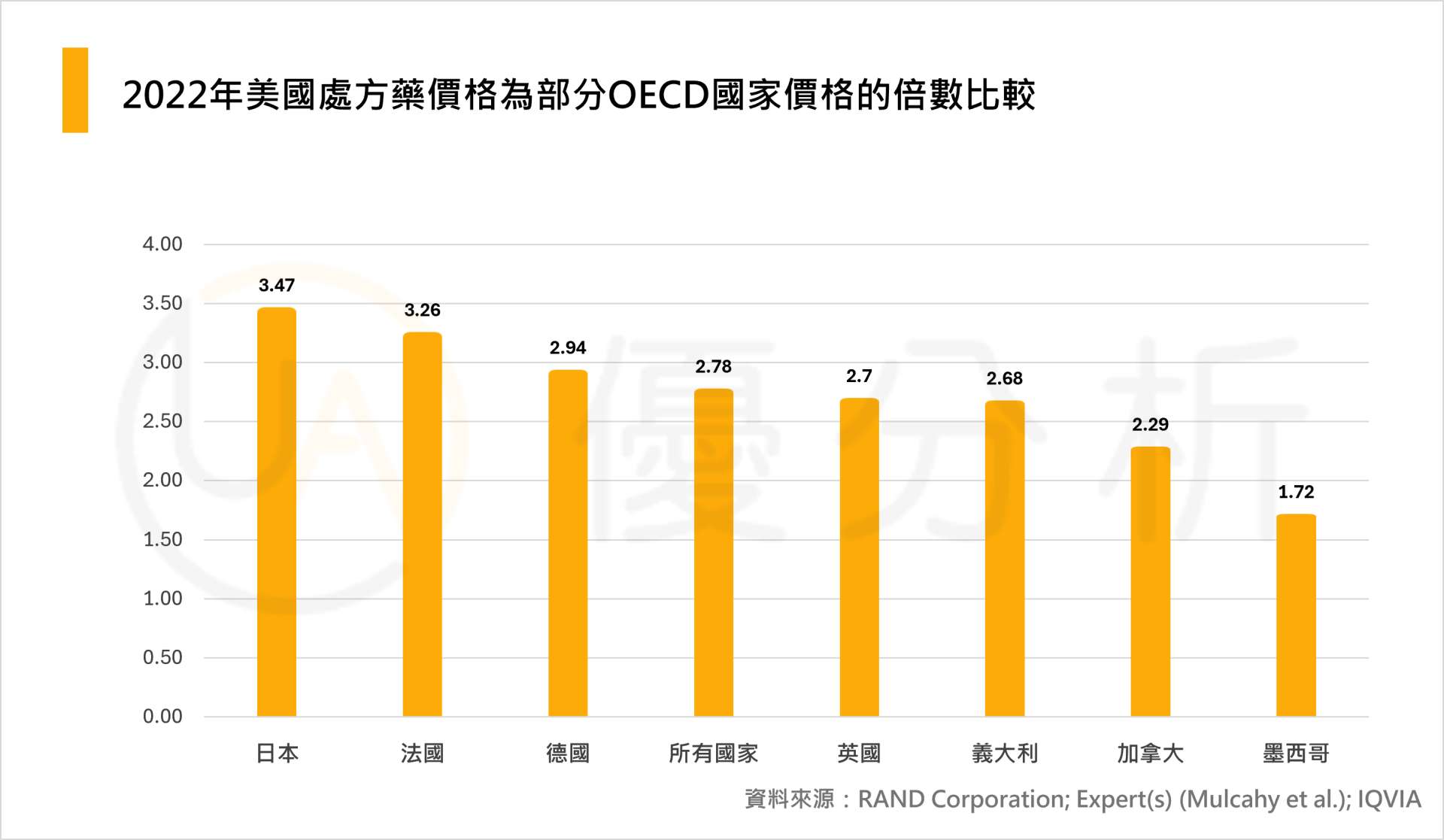

根據美國智庫蘭德公司(RAND)對2022年處方藥價格的國際比較,美國的處方藥在所有OECD國家中最貴,價格是日本的3.47倍,平均也比其他OECD國家高出2.78倍;進一步分析品牌藥發現,即使算上折扣,美國健保對品牌藥的支付金額是其他國家的3倍以上。

另外,美國醫療保險(Medicare)最近談下來的十種最昂貴藥品的價格,仍然是其他高收入國家的2-5倍。

這些數據正好說明了美國政府啟動關稅政策的目的可能並非真的希望加徵高額關稅,而是想透過施壓手段,縮小與其他國家之間過大的藥價差距,逼迫藥廠重新檢視全球的定價策略。

南加州大學藥物與健康經濟學教授William Padula表示:「正是因為關稅的威脅,才有可能讓製藥商與健保支付單位更早坐上談判桌,開始討論藥價問題。」

關稅對製藥產業與研發投資會造成哪些影響?

儘管短期內病患價格不變,但長期來看,製藥公司恐將透過壓縮成本來因應新關稅壓力。諮詢公司ZS生技製藥部門主管Bill Coyle表示:「藥廠雖然會試圖將關稅成本轉嫁出去,但由於許多藥品類別競爭激烈,真正的後續影響將會是企業進行成本削減。」

禮來(Eli Lilly)執行長Dave Ricks表示:「我們的藥品價格早已由商業與政府合約固定,因此我們只能自行吸收這些關稅成本,這通常會導致裁員或研發預算縮減。」

此外,儘管包括禮來、諾華(Novartis)及嬌生(Johnson & Johnson)等藥廠已宣布擴增美國製造基地,但新廠房的完工與投產往往需時數年,短期內無法抵銷進口依賴。

價格壓力下,學名藥產業成為最大弱點

雖然這波關稅政策主要針對的是品牌藥,但實際上對利潤本來就不高的學名藥產業打擊更大。學名藥通常是在品牌藥專利到期後才允許生產,並且主要在印度和中國生產,一旦這些國家的藥品被課徵關稅,學名藥廠可能無法吸收額外成本,也很難調漲價格來彌補。

根據美國學名藥協會(AAM)的數據,學名藥雖然佔了美國的處方量90%以上,但只佔藥品總支出的17%。這代表這類藥品雖然使用量高、對醫療體系很重要,但本身價格低、利潤小,經不起額外負擔。也讓整體醫療市場面臨一個矛盾,最被依賴的藥品反而是最容易受關稅衝擊,一旦生產成本增加,可能導致供應短缺甚至藥價波動,最終仍會影響到一般病患的可負擔性。

根據ING分析師Diederik Stadig估算,若對印度藥品加徵25%關稅,則當地生產的學名藥價格將上漲17.5%。然而,學名藥廠多認為自身無法反映價格,因其利潤極低,恐將面臨營運壓力甚至退出市場。

總結:藥品關稅政策可能只是一場「談判戰略」

儘管川普政府啟動藥品關稅調查引發高度關注,但專家普遍認為其實關稅本身並非目的,而是手段。美國希望藉由「加關稅的威脅」,迫使製藥商與健保機構重啟談判,解決藥價過高與國際落差問題。

短期內,美國病患可能不會直接感受到藥價變動,但長期來看,此策略若成功,將有助於降低整體藥價、減輕納稅人與健保體系的財政壓力。但如果藥廠選擇削減研發與人力支出,恐將對創新藥物的研發造成負面影響。