輝達(NVDA-US)面對的問題很直接:即便營收屢創新高,其在中國市場的銷售仍受美國出口管制與地緣政治不確定性所限制。公司在今年的財報與投資者會議中多次強調,短期內已將中國市場排除在財務預測之外。也因此,若未來中國市場限制放寬,對輝達的盈餘上調將具有關鍵性影響。

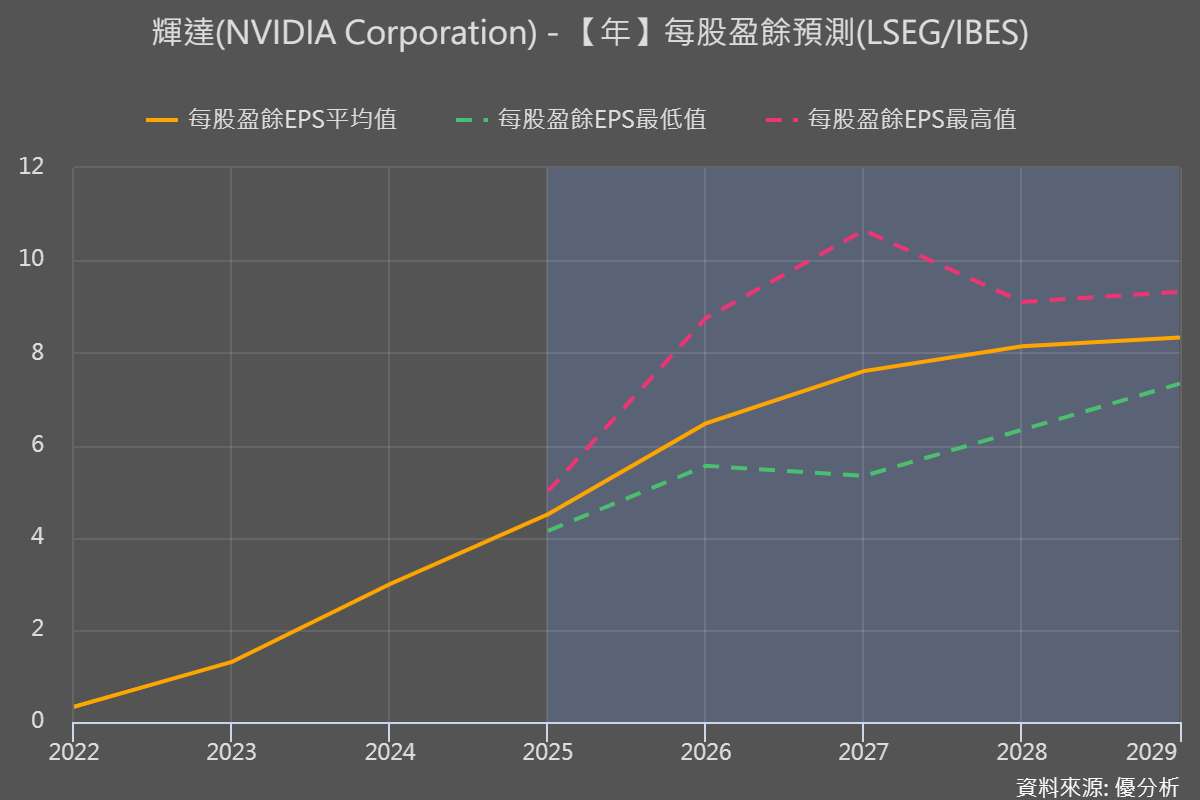

見封面圖表所呈現的數據,根據Refinitiv I/B/E/S統計,輝達未來兩年差異相當大,反映中國市場出貨的變數。

公司已經同步在政策層面積極溝通,試圖換回一條能夠出貨的路徑。這場外交與商業交錯的博弈,正決定公司能否把全球成長的餅,完整分回到中國這塊重要市場。

H20 晶片的供應與即時營收缺口

2025年10月21日(優分析/產業數據中心報導)⸺ 公司的 H20 系列被視為針對中國市場的主力型號,功能性介於舊世代與最新 Blackwell 之間,且與 CUDA 生態相容。美國在 2024 年對該型晶片實施出口限制後,供貨中斷成為事實上的營收缺口。

公司自述在 2025 年 5–7 月的季度並未向中國客戶出貨 H20;財務長曾指出,若地緣政治問題獲得解決,短期內可望認列約 20 億至 50 億美元的營收回補。這數字反映的是一種短期可實現的「解禁紅利」,但非穩定性長期成長的保證。

同時間,公司在晶片採購面也做出積極部署:面對中國市場所需,已曾向台積電(2330-TW)追加 H20 的新訂單約 30 萬顆,以增加備貨量。這一動作顯示公司在等待政策鬆綁的同時,願意承擔庫存與供應鏈風險,為可能的市場所需做準備。

到了2025年8月,美國商務部開始發放出口許可,允許輝達向中國出口H20晶片,這一舉措解除了一項重大障礙,使輝達能夠重新進入中國這個關鍵市場。

只不過,備貨與最終能否賣出仍受政策門檻左右,存在顯著時間與財務風險。

與美國政府的談判與政治成本

要復通中國市場,路徑並非僅靠申請流程。外媒披露,美方在允許恢復 H20 出貨的條件中,曾要求公司就該系列營收繳納一定比例的抽成(報導稱約 15%),類似於一種政治性或行政性代價。

公司因此把加強對美國政府的游說列為優先事項,近年來在華府的溝通與遊說投入明顯增加。這件事在投資人與市場參與者間引發兩類看法:一方面,若公司能以有條件的方式恢復出貨,短期營收與客戶關係會快速受益;另一方面,若條件過高或審查延宕,則會促使中國客戶加速尋找替代供應商,削弱恢復後的市占率與議價能力。

因此,即使解禁看似利多,也不是沒有代價的簡單選項。

中國市場的替代力量與長期結構風險

面對出貨受限的現實,市場內部其實已有顯著的替代趨勢。中國本土晶片與解決方案廠商(如華為、寒武紀等)積極推廣自有產品與生態,且地方政府與企業也在政策與資金上給予支援。

過去一年內,中國地區於輝達總營收所占比重已從過去較高水準下滑到約13%的水準,根據Visible Alpha數據,預估今年將從2024年的22%下降到約15%的水準,顯示客戶端已有轉向的動作。更重要的是,AI 與資料中心建設本身具主權性需求:許多國家偏好本地化的雲端與運算供應,因而催生出區域化的建設與服務商。

當公司短期無法提供最新或受限型號時,客戶轉向本地解決方案並非只有暫時性考量,而可能成為長期習慣。這意味著,存在「需求已被替代」的風險;恢復出貨後的市占與價格彈性可能都不及疫情前的水準。

公司策略上的兩手布局

面對前述風險,公司的應對呈現兩條主線。其一是政治與合規面:透過申請、游說與符合條件的產物設計,尋求有限度的商業重返。其二是供應鏈與產品組合的調整,包括向台積電(2330-TW)加訂 H20,並開發可在受限市場使用的版本(如規格較低的中國專用型號),以便在政策容許時快速恢復供應。

此外,公司也在加速供應鏈多元化與在美國本土擴產的投入,目的在降低地緣政治導致的系統性風險。這些動作短期會增加資本與營運成本,但長期則有助於彈性管理不同地區的政策變動。

地緣政治已成為營收成長的變數,非純粹技術或市場問題。 H20 的出貨能否恢復,以及恢復後能回補多少既有缺口,將是衡量公司全球營運恢復力的重要指標。政策談判、客戶替代趨勢與供應鏈布建三者的交互結果,將決定公司能否在中國這個龐大但敏感的市場,重新拿回可觀的一份成長餅。