台泥(1101-TW)在7/14 三元廠火災後,啟動第三方監測、雙週對外揭露與社區說明機制,公正轉型不是口號,而是一套「可驗證的營運工程」。

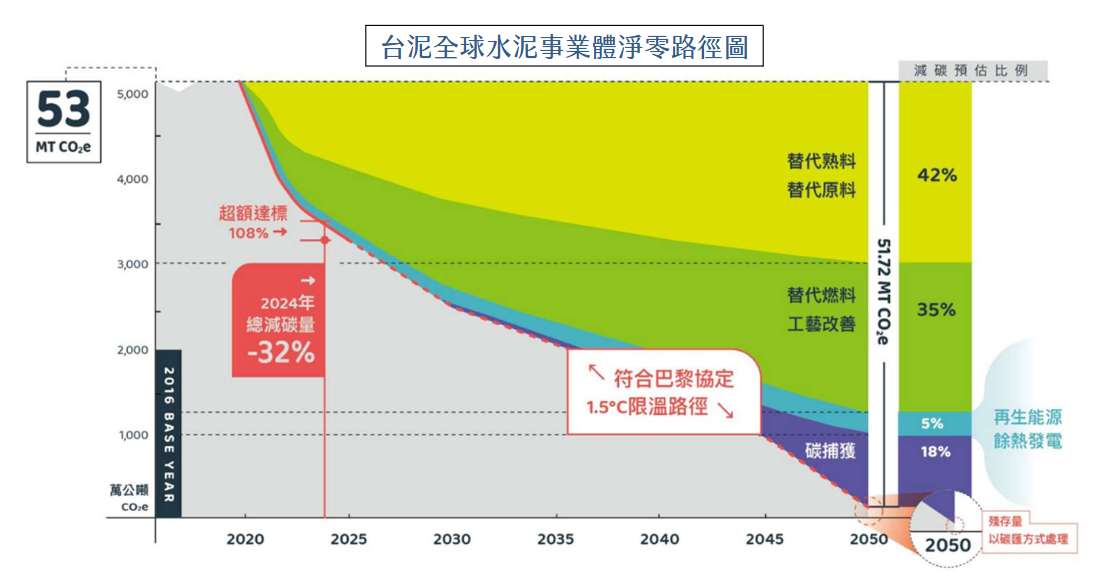

公司在減碳這條路上,沒有只談願景:公司依1.5°C方法學繪製2050淨零路徑、承諾2030階段性目標,並成為SBTi淨零夥伴;路徑中明確列出替代熟料/原料、替代燃料、餘熱發電、再生能源與碳捕捉等技術組合,並啟動森林與土壤調查作為碳移除可行方案。

台泥(1101-TW)在2024年轉型成為集團控股公司,事業版圖橫跨11種產業,並且擁有27加主要子公司。其中,水泥及社會轉型能源部門(和平電力公司)不僅是主要營收來源,也是難減排產業,因此成為轉型重點。

(圖片來源:台泥)

最難的產業,最硬的轉型題

水泥產業是「難減排」產業之一,面臨設備汰換慢、對化石燃料依賴高,且煅燒本身就排放CO₂,這過程石灰石分解成石灰和CO₂,通常排放60-70%的總CO₂排放量;其餘多來自燃料燃燒與運輸。

對於台泥(1101-TW)而言,減碳不只是把製程「做得更有效率」或多用一點替代燃料/原料而已,一方面廠內要降低熟料係數、擴大高爐礦渣/石灰石/煆燒黏土等混合材,導入餘熱發電、再生能源並搭配儲能以穩定連續製程。

另一方面,還要把轉型延伸到廠外,以低碳產品分級與環境產品宣告(EPD)/產品碳足跡(PCF)建立可比價和溢價條件,和下游客戶(混凝土、營造、公共工程)簽長期低碳採購;同時還需要求供應鏈做第三方盤查與減量。

換言之,台泥(1101-TW)的的目標不只是把排放降下來,而是讓每一次製程升級與每一筆減碳投資,都能在產品與訂單上換回價值。

工廠變景點:800 萬人次走進台泥

位於花蓮的台泥DAKA生態循環工廠,是亞洲首創的「港・電・廠三合一」循環園區。這座工廠 24 小時對外開放,至今累計已有超過 800 萬人次走進水泥產業現場。

即便在 0403 花蓮地震後,DAKA 仍穩居當地觀光人次前三名。台泥(1101-TW)更透過SROI(社會投資報酬)3.54量化社會價值,並在部落投票中獲得社區對採礦與工業活動的高度支持。

對外界來說,這是少見將「信任」轉化為可量化指標的案例。

「綠色供應鏈聯盟」供應鏈也要跟得上

台泥(1101-TW)把「公正轉型」外溢到供應鏈管理,2024年公司成立綠色供應鏈聯盟,涵蓋採購金額37%的關鍵供應商,共同承諾2030年減碳10%。

為了落實行動,公司更推出盤查工作坊與一對一輔導,要求2026年起供應商必須取得第三方碳足跡查證,並在運輸端以電動曳引車與環保船推動減碳,設定2030年上下游運輸各減3%的KPI。

換句話說,如果想要成為台泥(1101-TW)的供應鏈夥伴,你必須需過這些低碳門檻的入場券,沒有達標就不能當他的供應商。台泥(1101-TW)強調,低碳合規已是基本門檻,而非加分條件。

守住供電,加速儲能

在台灣能源轉型的關鍵期,和平電力依舊是北東電網不可或缺的主力。經濟部供需報告亦指出,其角色短期內難以替代。

公司已表態,將依IEA建議並配合台電續約,確保機組「最晚不晚於 2040 年除役」,兼顧轉型與供電穩定同時也是對電價與弱勢用電者的社會承諾。

另一方面,公司積極投資儲能與再生能源:花蓮和平100MW、宜蘭蘇澳35MW儲能案場已上線,每日可調節電量達290MWh。

在終端應用端,則透過「光充儲一體」與NHOA.TCC充電服務,倡導晚間離峰充電,離峰比率已提升至84%以上。

投資人要注意

-

減碳技術能不能真的落地:替代熟料與碳捕捉技術的減碳投入,這些方案投資金額大,單位減排成本也不確定。

-

供應鏈有沒有辦法跟上腳步:聯盟目前覆蓋採購額37%→40%的提升軌跡,及2026年第三方碳足跡認證。如果供應商跟不上,會影響整體減碳成果,可信度也會打折。

-

電廠退場:和平電廠最晚要在2040年除役,這必須跟再生能源和儲能的建置速度搭配。如果舊電廠先退、綠電和儲能還沒補上,就可能出現「缺電風險」,影響公司營運和市場穩定。

台泥(1101-TW)正在把「公正轉型」從理念變成一套可驗證的營運工程:不只看製程與能源,也涵蓋供應鏈、社會信任與人才培訓。

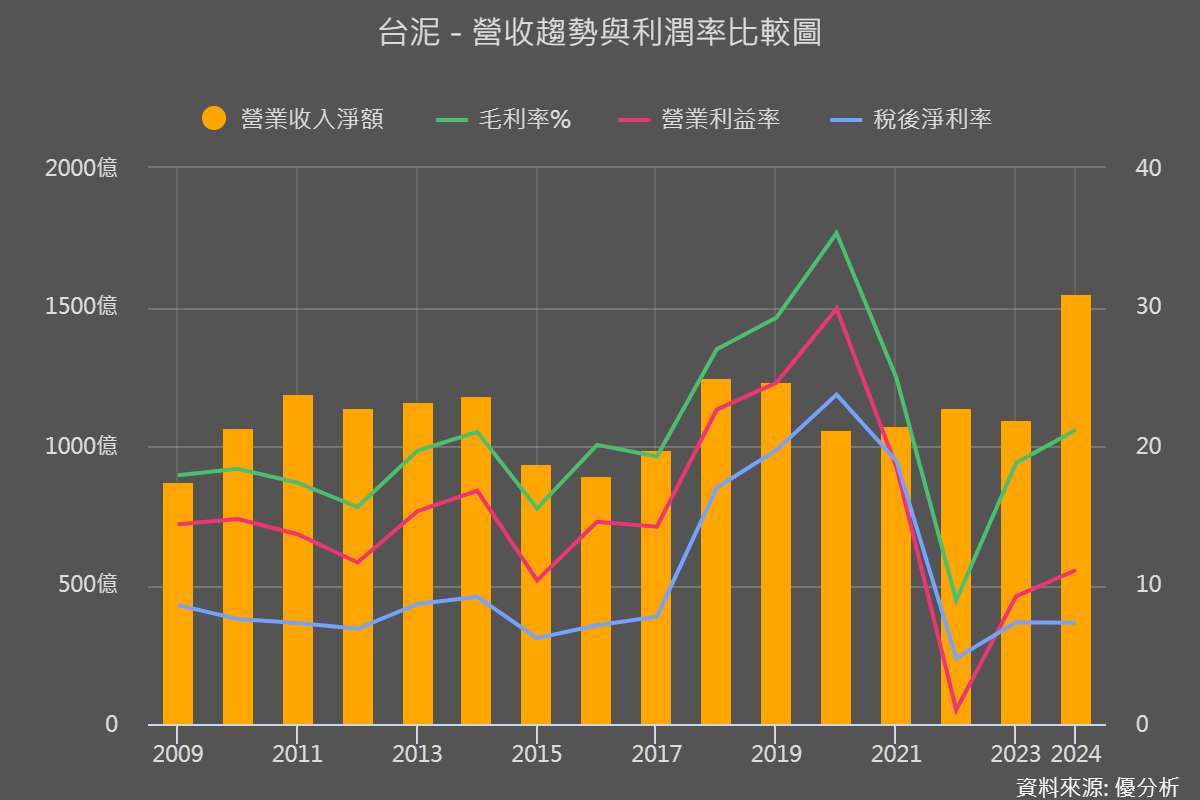

對投資人而言,關鍵在於接下來幾年,這些指標能否持續被驗證並轉化成財務成果。