在分析公司存貨時,其實不僅能看存貨總額的增減,可以更進一步去拆解細項。當我們看到原料金額增加,同時製成品金額下降,代表企業正積極備料,但產品一旦完成製造就立即被市場消化,庫存中留不下太多製成品。這種情況往往是需求暢旺、出貨快速的訊號,甚至隱含「生產來不及趕上訂單」的含義。

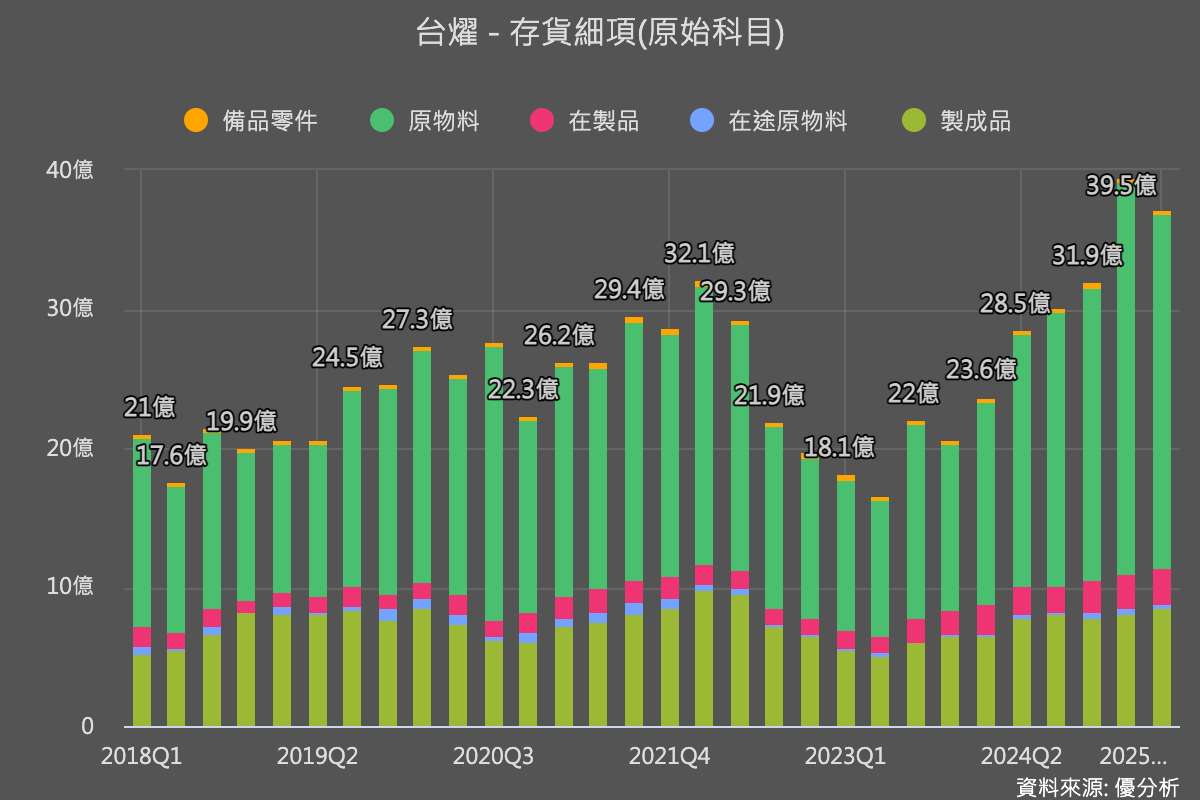

如封面圖表所示,台燿(6274-TW)的存貨細項數據正好展現了這樣的趨勢:自 2025 年 5 月 7 日公布第一季財報以來,存貨總金額已經攀升至新高39.5億台幣,其中原料金額明顯高於過往水準,但製成品水準卻持續低於以往。這樣的結構變化不僅說明公司積極備料,更清楚反映出市場需求強勁、產品一出貨便迅速被消化的態勢。換言之,存貨的細項拆解已經直接驗證了台燿產品熱銷與產能緊繃的現況。

一方面,客戶端需求旺盛,例如新產品規格升級、資料中心高速交換器以及高階ASIC應用帶來大量訂單,使得產品一生產完成就立即被市場吸收。另一方面,高階原物料(如玻纖布、銅箔)供應緊張,公司必須提前備料,確保生產不中斷。在這種情況下,製成品來不及累積,出貨速度快於生產速度,存貨結構自然呈現「原料多、製成品少」,這正是產品暢銷、產能滿載的最佳證明。

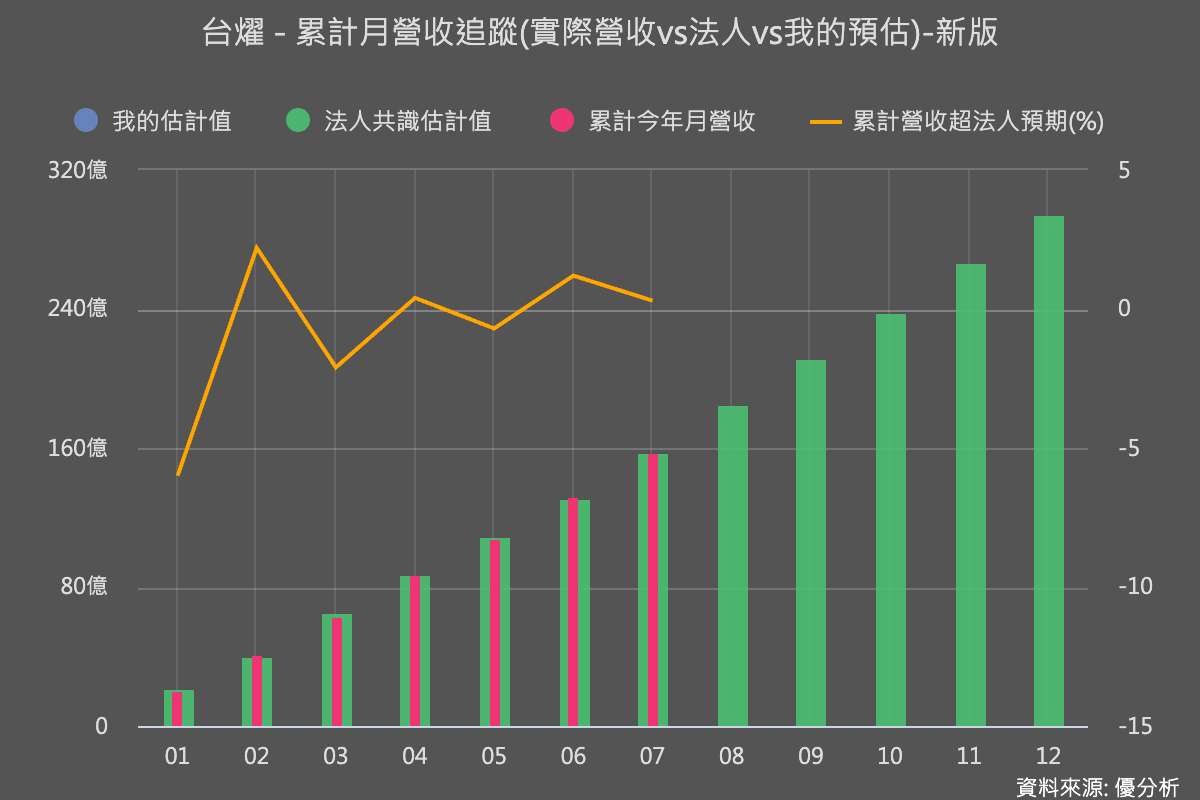

最後,再搭配「需求面」的數據,例如看看月營收是否優於法人預期,就可以知道台燿的生產活動是否出現「價量齊揚」的格局。其實就兩張圖表仔細去解讀與思考背後的意涵,就能具體掌握公司目前所處的營運週期,也能更早察覺產品是否正處於需求高峰或潛在轉折。

反之,如果製成品堆積、原料減少,則可能顯示銷售不如預期,存在滯銷風險。

這裡值得再次強調的觀念是:原料存貨的增加,背後可能有多種解釋,例如公司趁原料價格低檔時多買一些,或是預期客戶需求會上升而提前備料,這些都屬於合理的經營策略。但製成品的存貨性質不同,公司通常希望產品能盡快銷售出去,留在倉庫的時間越短越好,所以是更具有參考價值的「投資級指標」。因此,當我們看到製成品的累積速度快於整體存貨的增長,往往就代表產品出貨不順暢或需求轉弱,這對企業而言通常不是好消息。

因此,存貨結構的拆解能幫助我們更精準判斷公司營運健康度,而不會被單純的存貨總額變化誤導。