歐元,這個當今全球僅次於美元的第二大國際貨幣,其背後是一個橫跨三十年的「共同貨幣實驗」。自1991年《馬斯垂克條約》簽署至今,歐洲經濟與貨幣聯盟(EMU)一路歷經政治角力、金融危機、甚至疫情衝擊,但最終仍然存續並持續深化整合。

所謂貨幣聯盟,最具體的表現就是「歐元區」——即採用歐元作為官方貨幣的歐盟成員國。截至2025年,歐元區共有20國,涵蓋德國、法國、義大利、西班牙等歐洲主要經濟體。歐洲央行(ECB)總部設於法蘭克福,負責統一貨幣政策,決定利率並維護金融穩定,並與各國央行共同組成歐洲中央銀行體系。歐元不僅是這些國家的法定貨幣,也被廣泛視為全球第二大儲備貨幣。1999年歐元率先以電子交易形式登場,2002年紙鈔與硬幣正式發行,取代各國原有貨幣。未來符合「馬斯垂克標準」的國家,仍有機會加入歐元區。

從條約到央行,制度逐步成形

1991年,歐盟各國在荷蘭馬斯垂克簽下條約,正式拉開貨幣聯盟序幕,並訂下通膨、赤字、債務與匯率穩定等五大門檻。1998年,歐洲央行成立,全面接管歐元區貨幣政策。隔年,歐元以「記帳貨幣」形式誕生,匯率固定但各國貨幣仍在市面流通,直到2002年歐元鈔票與硬幣正式登場,才真正替代德國馬克、法國法郎與義大利里拉。

歐債危機,歐元的存亡考驗

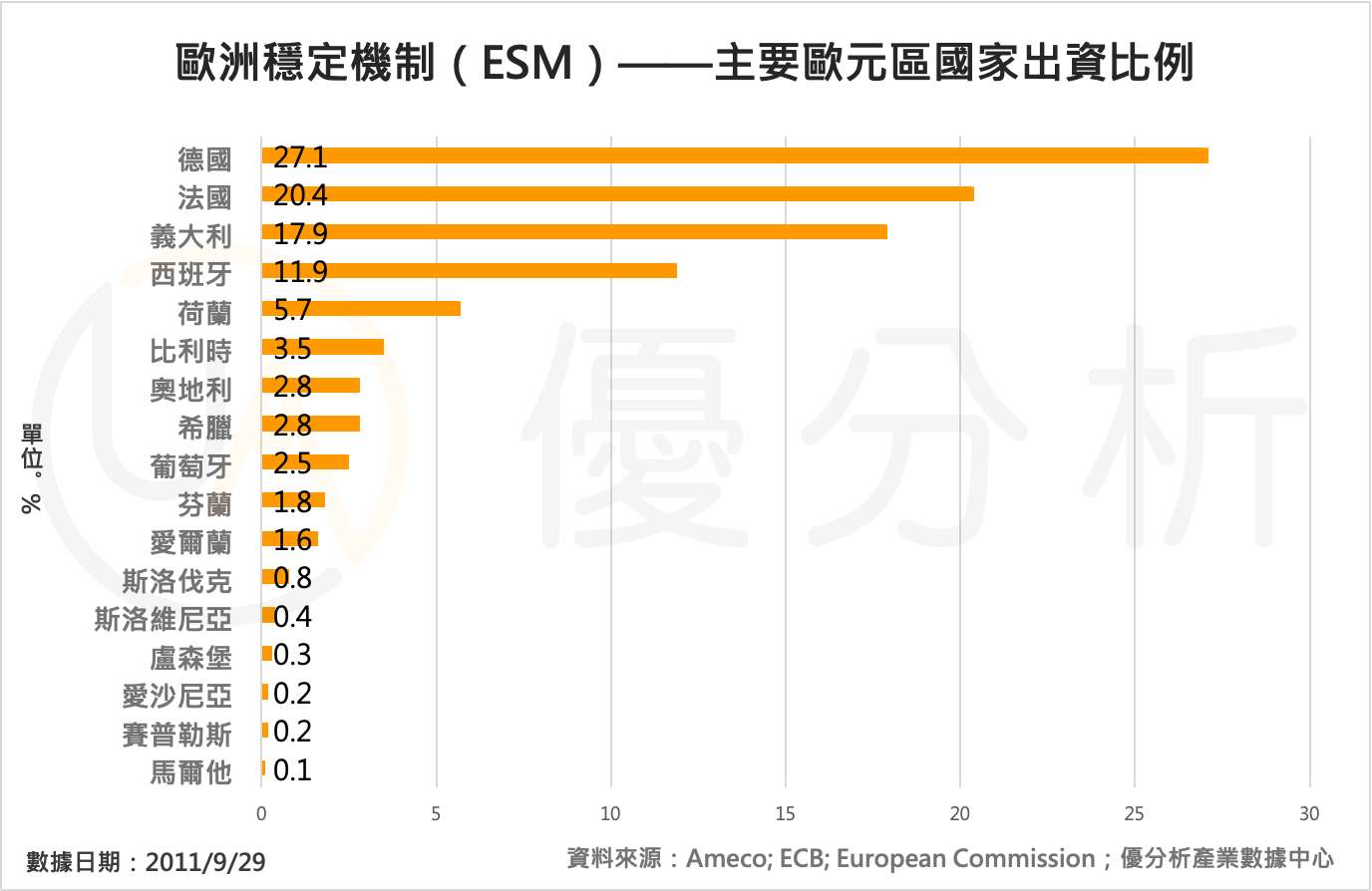

歐元的最大挑戰來自2009至2012年的歐債危機。希臘、葡萄牙、西班牙、愛爾蘭與塞浦路斯相繼陷入財政泥沼,市場甚至一度預言「歐元將解體」。這場危機催生了歐洲穩定機制(ESM)救助基金,也成就了2012年 ECB 總裁 Mario Draghi 的名言:「不惜一切代價」(whatever it takes)。這句話和央行無限量支持的承諾,成為歐元挺過風暴的關鍵。

歐洲穩定機制(European Stability Mechanism, ESM)於2012年成立,總部位於盧森堡,是歐元區專屬的永久性「救助基金」。它的任務是在成員國陷入或面臨嚴重融資困難時,提供財務援助,以維持歐元區金融穩定。

ESM 的資金來源主要是發行債券,援助方式包括:對成員國提供貸款、預防性信用額度、支持銀行融資,甚至直接購買國債。任何援助都需搭配改革計畫,並由歐盟執委會與歐洲央行監督,必要時 IMF 也會參與。換句話說,ESM 是歐債危機後歐元區設立的「防火牆」,用來避免金融體系再次崩潰。

危機過後,改革與瓶頸

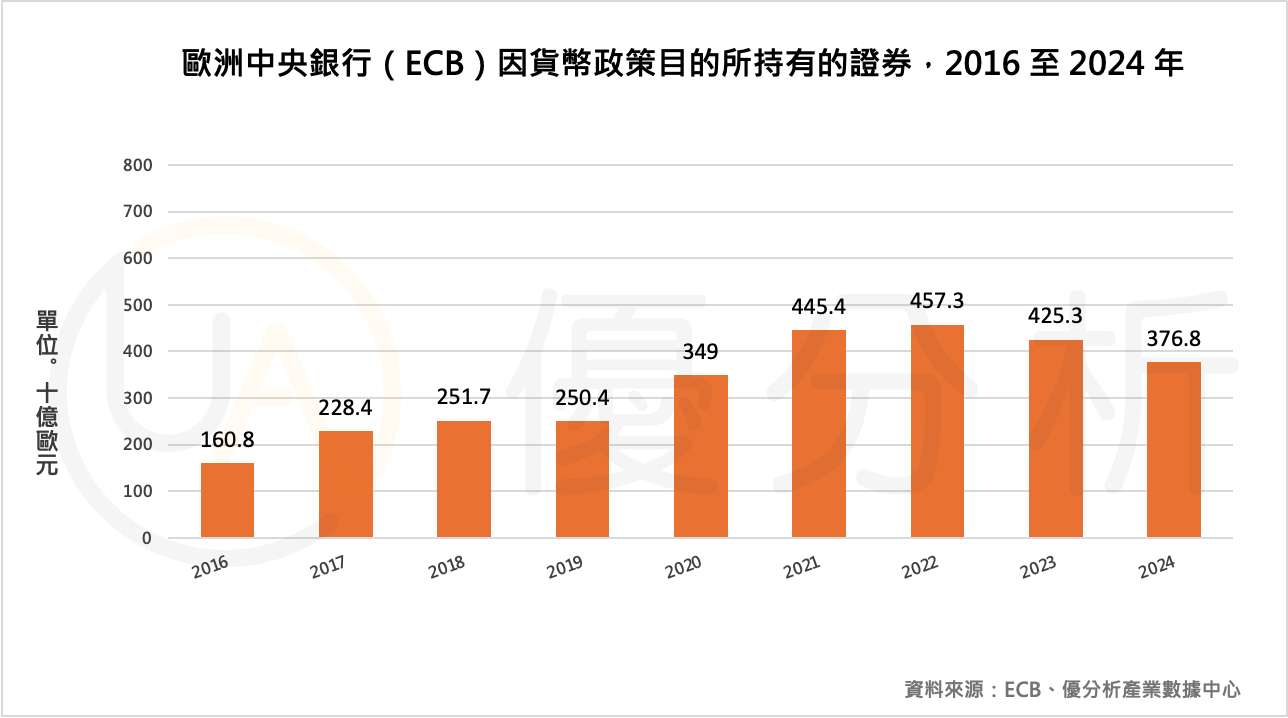

雖然危機緩解,但歐元區改革始終進展有限。2014年,歐盟試圖推動資本市場聯盟,化解投資分散的問題;2015年,ECB 更展開量化寬鬆(QE),大規模購債來對抗通縮。但法國總統馬克宏在2017年喊出的「歐元區要有自己的預算與財長」宏願,卻遭德國總理梅克爾潑冷水,隔年即宣告胎死腹中。

疫情,意外推動財政一體化

2020年新冠疫情,反而意外推動歐盟往前跨一步。歐盟同意啟動 7500億歐元的復甦基金「NextGenerationEU」,這是歐盟史上第一次由成員國共同舉債、共同支出的財政方案。簡單來說,以前各國花各國的錢,但疫情後,大家「一起借錢、一起還錢」,把這筆資金用來支持綠能轉型、數位基礎建設,以及受疫情打擊最重的國家。

這不只是短期紓困,更是歐盟走向財政一體化的里程碑,等於在貨幣同盟(由歐洲央行統一貨幣政策)之外,第一次嘗試跨國的「共債」和「共投資」。穆迪分析甚至指出,這些資金如果運用得當,不只幫助經濟復甦,還能長期改善能源安全、解決供應鏈瓶頸、提升生產力,讓歐洲在疫情之後更具競爭力。

歐元的下一個十年

然而,資本市場聯盟進展依舊緩慢。2024年,Draghi 與前義大利總理 Letta 再度提出藍圖,呼籲歐洲必須加強單一市場整合,否則難以提升全球競爭力。2025年,現任 ECB 總裁拉加德則在柏林公開指出,戰後多邊體系的侵蝕既是威脅,也是契機——若歐洲能加快改革,歐元有望進一步提升其國際貨幣地位。

從1991到2025,歐元一路從理想藍圖走向實體鈔票,從債務風暴走到疫情共債,雖歷經危機卻始終未被擊倒。今天的歐元區,依舊面臨高債務、低成長與地緣政治挑戰,但同時也站在一個十字路口:它能否從「防守」走向「進攻」,把共同貨幣轉化為歐洲真正的全球競爭力?