截至2025年,全球共有 597條海底電纜系統、約 1,712個登陸站點 已投入運行或建設中。這些深藏於海床的通信電纜承擔著全球超過九成的跨境資料傳輸,是現代網際網路的「隱形命脈」。過去十年來,系統數量幾乎翻倍,從2016年的321條增加到今天的597條,清楚反映資料需求的持續暴增。

超級工程:2Africa刷新紀錄

最具代表性的案例之一,是由Facebook(現Meta)等共同投資的 2Africa電纜計畫。全長 37,000公里,連接歐洲、非洲與中東23個國家,一旦完工將刷新全球最長海底電纜紀錄。相比之下,目前仍在運作的跨太平洋最長電纜「Southern Cross」,由富士通與阿爾卡特建設,長度30,500公里,於2000年啟用。2Africa顯示新世代專案不僅規模更大,也更具戰略意涵。

科技巨頭從用戶端走向基礎建設

頻寬需求推升下,科技巨頭已不再只依靠電信商,而是直接進軍基礎建設。

-

Google:擁有4條自建海纜,其中3條仍在建設,並在11條系統中持股。著名的「Dunant專案」自美國維吉尼亞海灘連接至法國Saint-Hilaire-de-Riez。

-

Meta(Facebook):未自建電纜,但已直接參與9個專案,並在另一個專案中以大容量買家身分加入。此外,Meta還與Google合作「Apricot專案」,計畫連結日本、新加坡與亞太多國。

投資背後的主要動機在於掌握頻寬,確保雲端、影音與AI等龐大服務的高速傳輸,避免過度依賴傳統電信商。

市場前景與戰略意涵

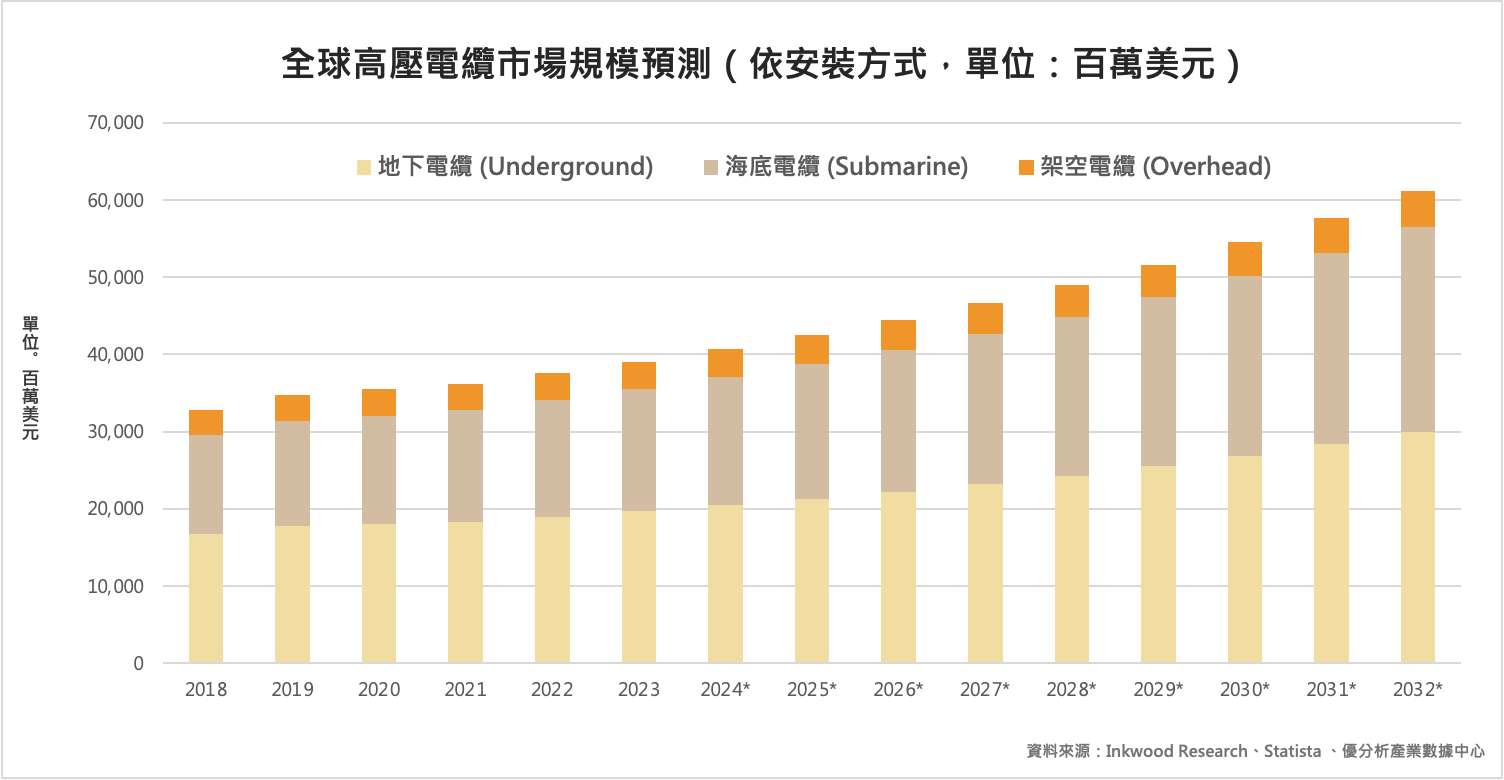

根據業界估計,隨著AI與資料中心快速成長,全球高壓電纜市場規模預計在2032年突破610億美元。這顯示海底電纜不僅是基礎設施,更是各國與企業的戰略資產。

安全挑戰與生態爭議

然而,這些「隱形動脈」並非牢不可破。近期波羅的海多起海底電纜受損事件,凸顯了基礎設施的脆弱性。一旦遭蓄意破壞,可能癱瘓金融市場、通訊甚至軍事指揮。

在去年 11 月至今年 1 月短短三個月內,波羅的海地區接連發生 三起海底電纜受損事件,至少影響了瑞典、芬蘭、德國、愛沙尼亞和拉脫維亞之間的 七條通訊鏈路。根據統計,自 2022 年以來,波羅的海已有 10 條電纜 和 3 條天然氣管線受損,其中最知名的案例是 2022 年 9 月 北溪一號與二號管線爆炸,幾乎已被認定是蓄意破壞。

根據相關機構估計,全球每年約發生 150 至 200 起海底電纜受損事件,大多與 錨泊或漁業活動有關,平均每週就需要進行三次維修。但波羅的海短時間內連續發生多起事故,加上俄羅斯、烏克蘭戰爭背景及中俄與西方關係緊張,使得「巧合說」難以讓外界信服。

同時,環境爭議也逐漸浮現。研究指出,海底電纜鋪設可能帶來熱量、電磁輻射、噪音與化學物質滲出,影響深海棲地。雖然海纜已有百年以上歷史,但對其生態影響的系統性研究,其實只是近幾年才逐步展開。

| 名稱 | 長度 | 啟用時間 | 路線 / 連接區域 |

|---|---|---|---|

| Southern Cross | 30,500 km | Nov 2000 | 澳洲、紐西蘭 ↔ 美國 |

| FEA (FLAG Europe-Asia) | 28,000 km | Nov 1997 | 歐洲 ↔ 亞洲 |

| SAT-3 / WASC / SAFE | 28,000 km | Apr 2002 | 西歐 ↔ 非洲 ↔ 南亞 |

| SAm-1 | 25,000 km | Mar 2001 | 南美洲 ↔ 北美洲 ↔ 加勒比海 |

| AAE-1 | 25,000 km | Jun 2017 | 亞洲 ↔ 中東 ↔ 歐洲 |