中國電動車龍頭比亞迪(1211-HK)已將今年的銷售目標下修最多 16% 至 460 萬輛,遠低於先前的 550 萬輛,也低於市場分析師最新預估(德銀 470 萬、晨星 480 萬,若以平均統計來看,Visible Alpha預測為492萬輛)。這意味著比亞迪將面臨自 2020 年以來最慢的年增速,僅約 7%。

更直觀地來看,BYD去年銷量430萬輛,今年僅會新增30萬輛的規模。

比亞迪原本在 2025 年 3 月對外喊出 550 萬輛的銷售目標,但在過去幾個月內多次調整,並於上月將新目標告知內部與部分供應商,以便規劃生產。

管理層並未就下修原因公開回應,但消息人士指出,主要壓力來自國內市場競爭白熱化,包括吉利、零跑等對手的強勢進攻。上週,比亞迪公布季度利潤出現 30% 下滑,為三年來首次下跌,進一步加深市場疑慮。

數據顯示,2020 至 2024 年間,比亞迪純電與插電混合車銷量成長近十倍,去年已達 430 萬輛,躋身全球汽車巨頭之列。但眼下,主力市場中國佔比近八成,卻深陷價格戰泥沼,經濟疲弱與房市低迷也壓抑需求。比亞迪 7 月低價車款(15 萬元人民幣以下)銷量按年下降 9.6%,而同區間吉利銷量卻暴增 90%。

比亞迪 8 月產量已連續兩個月下滑,是自 2020 年以來首見的連跌,並且已推遲部分中國工廠的產能擴張計劃。與此同時,吉利則逆勢上調 2025 年銷售目標至 300 萬輛,凸顯中國車市競爭版圖正快速洗牌。

寄望海外市場,但.....

每個地理環境區域所需要的車型不同,文化與品牌認同更是最大障礙,不知道你有沒有發現,BYD在某些國家賣得特別順暢,但在某些國家卻很難發揮低價優勢。

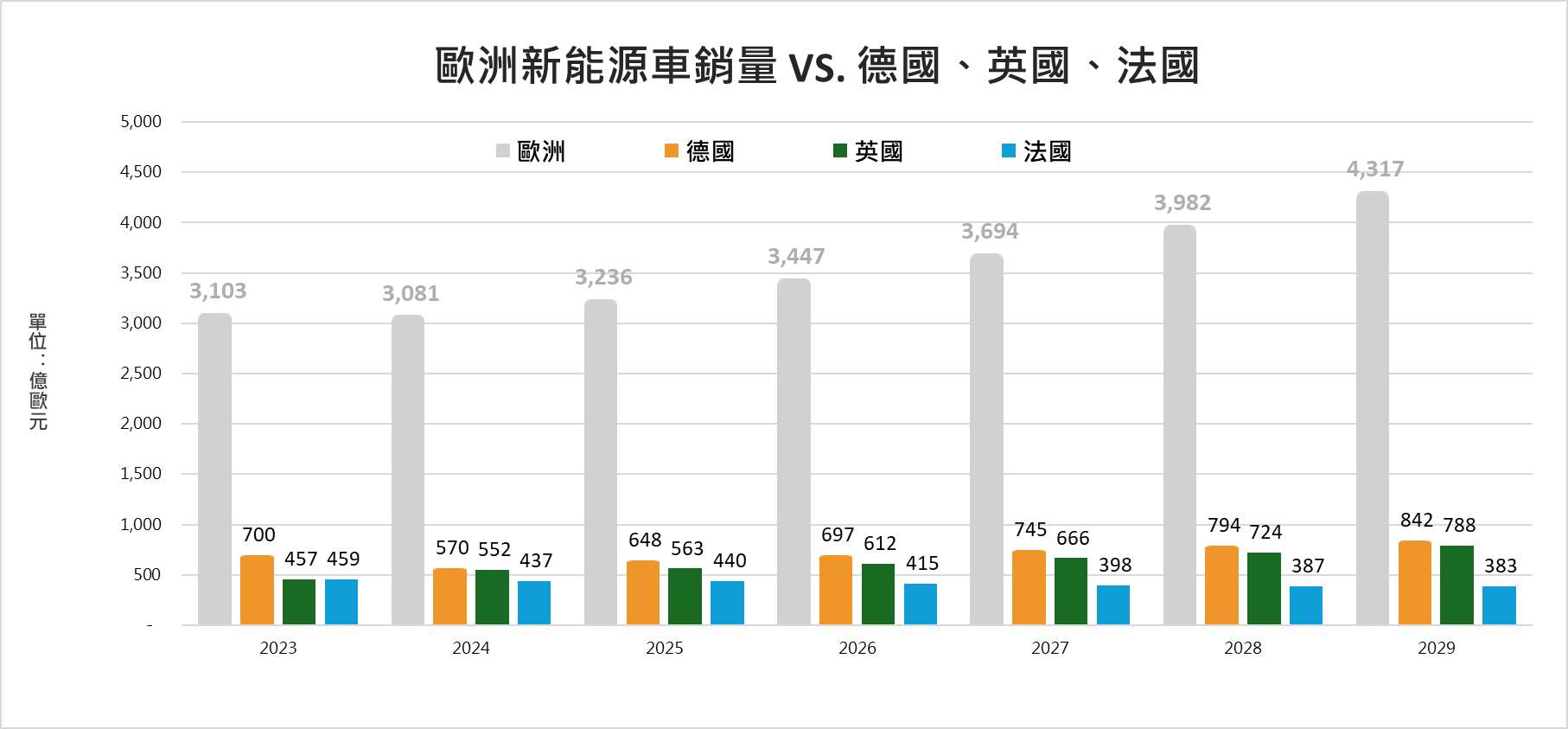

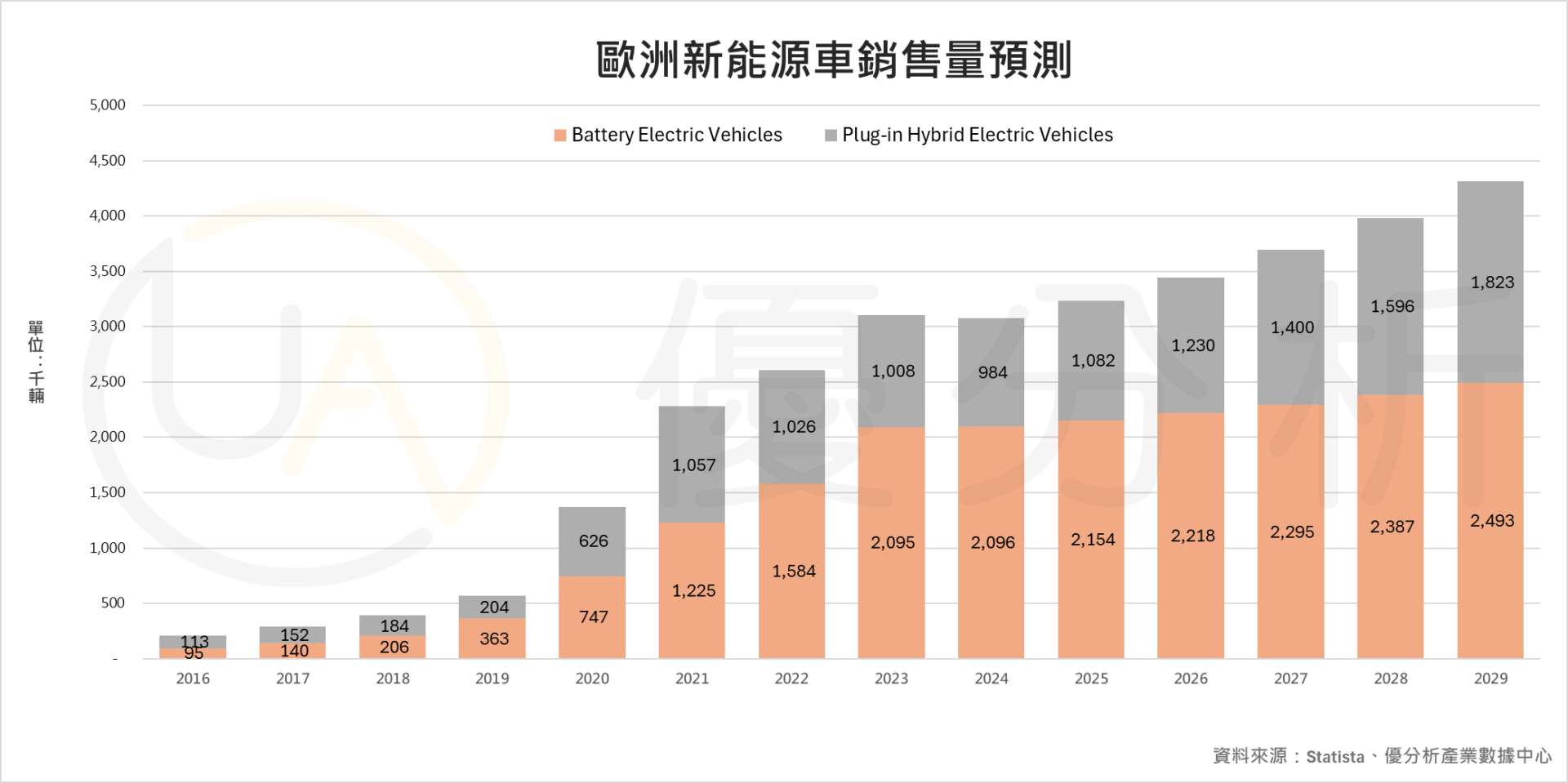

比亞迪雖將成長寄望於海外市場,但在銷量已突破 430 萬輛的規模下,全球唯有歐洲市場具備足夠容量,才可能支撐其高成長動能。根據 Statista 統計,2024 年歐洲電動車(含 BEV 與 PHEV)銷售約 308 萬輛。

但其實BYD在歐洲的進展並不順利。2024 年在歐洲僅賣出 5.7 萬輛,市佔率只有 2.8%,遠低於原訂的 5% 目標。主要問題在於三大誤判:忽略歐洲消費者對 PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)的偏好、把歐洲當成單一市場處理,以及經銷網絡建設不足。最具有證據的例子是德國市場,全年銷量不到 2,900 輛,市佔率甚至不到 0.1%,與其在中國的霸主地位形成鮮明對比。

雖然 2025 年第一季銷量已有回升,靠著延攬歐洲汽車業高層、同步推 EV 與 PHEV、加速通路擴張至 120 家經銷點,交出年增三倍的 3.7 萬輛成績,但要真正站穩歐洲仍需要時間。

更重要的是,歐洲市場與中國不同,強調在地化、文化共鳴與品牌認同,比亞迪若無法突破這些結構性挑戰,即使產品和價格具優勢,也未必能複製在中國的成功模式。

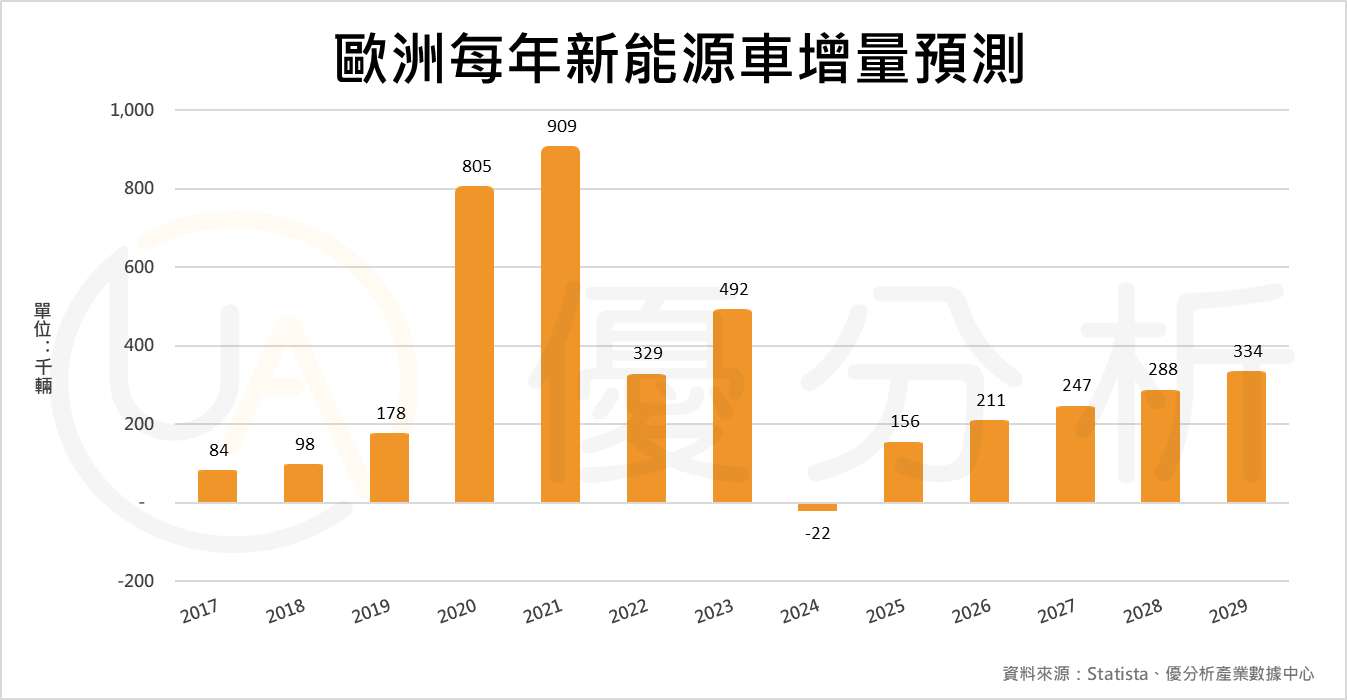

另一個限制在於歐洲市場本身的增量規模不足,難以支撐比亞迪全球銷售目標的落差。根據Statista的預測數據來推算,2025 年歐洲電動車銷量會比 2024 年增加約 15.6 萬輛,2026 年再比 2025 年增加 21.1 萬輛(依此類推)。即使比亞迪明年如計劃般將歐洲銷售據點擴張至 1,000 家,並且極端假設能把新增需求「全部吃下」,最多也僅能帶來 21.1 萬輛的增量。這樣的規模,與先前公司喊出的 5.5 百萬輛全球銷售目標,或是下修後的 4.6 百萬輛相比,都顯得微不足道,更何況現實情況下,不可能把歐洲新增需求完全壟斷。這也說明了為何寄望歐洲市場,無法彌補中國成長趨緩所留下的缺口,因為中國市場實在太大。

是否在次下修?後續觀察重點

因此,如果想知道BYD是否會再次下修目標出貨量,投資人需要觀察與追蹤的關鍵將是:比亞迪能否在德國、法國、義大利與英國等銷售量比較大的市場真正打開銷量,並持續推動 PHEV 與純電雙線並進策略,否則寄望海外的故事,恐怕難以快速兌現。